①猫の主食の話

②猫のポー

③ミトンキャット

④猫の癒し効果

⑥猫のジャンプ力

⑦猫の見ている夢の研究

⑧スフィンクスの不思議な渦巻き皮膚病

⑨羽の生えた猫(翼猫)

⑩2023年2月発表「猫の平均寿命」

⑪子猫のヒゲがなくなる理由

⑫サイレントニャー

⑬「猫の爪とぎ」をする理由

⑭外猫の行動範囲

⑮猫の尻尾の付け根の秘密

⑯ネコひねり問題

⑰イカを食べると腰抜かす

⑱貝を食べると耳腐る

⑲猫舌

⑳ダイクロイックアイ

㉑三毛猫のオス

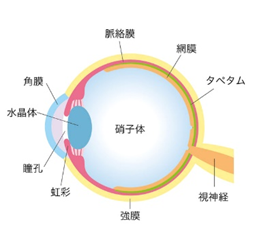

㉒猫の見ている世界

㉓猫の耳

㉔ヘンリーのポケット

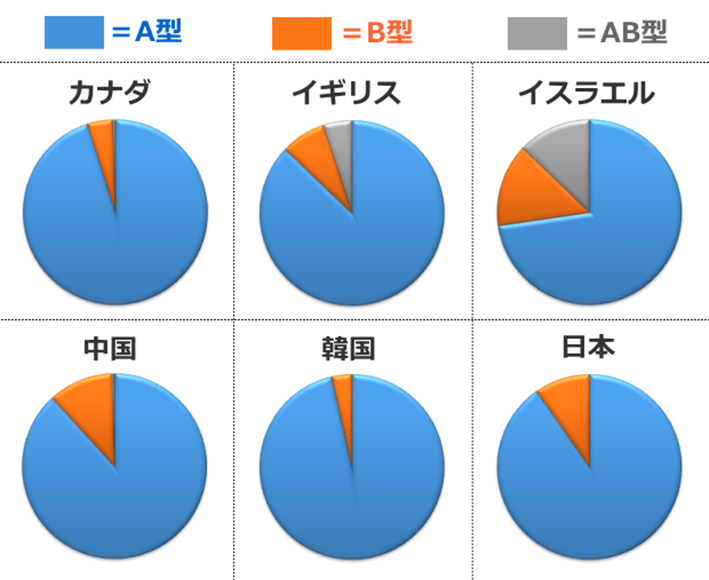

㉕猫の血液型

㉖猫の味覚

㉗猫が飛び降りれる高さ

㉘しっぽの動きは感情表現

㉙猫の年齢

㉚猫の死因

㉛猫はなぜ、他の生物より腎不全になりやすい

㉜猫が食べると危険なモノ

㉝猫のゴロゴロ音

㉞『猫が顔を洗うと雨が降る』

㉟猫はなぜ『猫背』なのか

㊱猫の「お腹のたるみ」

㊲猫のグルーミング(毛づくろい)

㊳猫は、なぜよく寝るのか?

㊴猫の平均体温

㊵猫の帰巣本能

㊶猫の発情

㊷ロードシスのポーズ

㊸猫の記憶力はスゴイ

㊹猫の脳化指数と知能指数

㊺猫に「アロマ、お香、線香」がダメな訳

㊻平均的なイエネコの走るスピード

㊼チーターの速さの秘密

㊽成猫のオス・メスの見分け方

㊾猫の好きな匂い、嫌いな臭い

㊿猫のうんちはなぜ臭い?

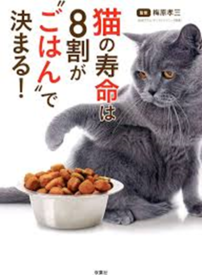

①猫の主食の話

猫の主食は幼児期(生後3~4か月まで)に何を食べていたかで決まるようです。

日本なら魚や鳥が多く、海外では肉類、イタリアではパスタを好み、インドだと野菜カレーだとか言われてます。

普通であれば猫にカレーなど食べさせれば、タマネギや香辛料のせいで死んでしまうかもしれません・・・

真似は絶対やめた方がよいでしょう。

猫は動物性たんぱく質を食料として生きてきた完全な肉食動物です。

野生化ではネズミやウサギ、鳥やヘビ、カエル、虫など色々食べます。

なので本来、魚を主食としている動物ではないので、サシミやササミだけでは病気になります。

また、幼少期に決まった餌だけ食べていると他の餌を嫌がるようになったりします。

例1)猫缶キライ

例2)おやつキライ

幼少期に色々な餌を食べることは将来、好き嫌いをなくす方法と思われます。

②猫のポー

猫や犬の足先は「ポー」と言います。英語で「paw」。

哺乳動物学者の今泉忠明先生によると、「ポー」は英語で「猫や犬などかぎ爪のある動物の足先」の意味ということです。

先端の丸い部分から、前足なら折れ曲がった人でいう手首の上まで、後ろ足ならかかとまで、を指します。

肉球はポーパッド「paw pad」。

一般的に猫の前足は5本、後ろ足には4本の指があります。しかし稀にヘミングウェイ・キャットとも呼ばれる足の指が6本と多い、多指症の猫もいます。

「ポー」は猫が生活する上で必要な、さまざまな役割を担う重要なパーツでもあります。

「ポー」のおもな役割は、大きく分けて①体を支える、②モノを掴む、③モノをすくうの3つ。特に、②と③は基本的に前「ポー」だけで行っています。

③ミトンキャット

【多指症の特徴】

手足の指が多くなる病気で、ミトンを履いているように見えるので、「ミトンキャット」とも呼ばれます。

多指症で有名な「へミングウェイキャット」の「スノーホワイト」の子孫は、前脚に多指を持つ個体が多いようです。

多指症による健康面の悪影響は報告されておらず、手術などは必要ないようです。

それどころか、多い指を活用し、普通の猫よりも木登りやネズミ捕りが上手いと言われています。

ただし、爪とぎが下手で巻き爪になりやすい話もあるので、定期的な爪切りが必要です。

日本では多指症の話は少なく、多くはグレートブリテン島やアメリカ北東部などの地域に集中しているようです。

多指症が最も多くいるとされるアメリカのボストンには、全体の15%が集まっているそうです。

また、メインクーンやピクシーボブなどの猫種には多指症の遺伝子を持つ個体が多いとされていますが、その原因は不明のままです。

ちなみに、戦国時代の武将である「豊臣秀吉」も右手の親指が1つ多く、織田信長から「六ツめ」というあだ名で呼ばれていたと伝わっています。

④猫の癒し効果

猫を飼った人の99.7%が飼ってよかったと思った。

1.猫を撫でると、愛情ホルモン「オキシドシン」、心のバランスを整える「セロトニン」、快感や多幸感「ドーパミン」などの神経伝達物質が分泌。

2.オーストラリアの研究発表「猫と暮らすと恋人や子供と一緒にいるのと同じ満足感を得られる」

3.猫の日常の姿を見る事で、うつ病や認知症の不安を和らげる。

4.アニマルセラピーによる猫の癒しは健康効果があると調査結果が報告されている。

5.猫を飼っている人は、心臓・血管系疾患による死亡率が飼っていない人より低減したことが「血管・介入性神経ジャーナル」(2019.6.17)で発表されました。

ミネソタ大学の研究で「4000人以上のアメリカ人を対象に10年間研究した結果により、猫と暮らしている人は、飼っていない人より心臓発作で死ぬ確率が30%低い」という事が分かりました。

6.ストレスホルモンが猫と触れ合うことで抑制され血圧を下げ安定させる。

ゴロゴロ音を使い、血圧を下げたり、不安を取り除く「ゴロゴロセラピー」がフランスの医療に取り入れられている。

7.喉の「ゴロゴロ」音は、周波数25ヘルツで、その低周波が副交感神経を交感神経より強くする働きがあり、筋肉を柔軟にし体温を上げる。それにより免疫システムに効果的な体温まで上げてくれる。

8.ノースカロライナの研究施設の生物音響学者エリザベス・ムゲンサラーが猫科のゴロゴロ音を解析し「猫のゴロゴロ音にはある癒し効果をもつ」と発表された。

9.猫のゴロゴロ音は骨粗しょう症に効く。

科学的に検証した論文によると

「猫は骨折しても他の動物より3倍速く治る」

「ゴロゴロ音は25ヘルツ」

「20~50ヘルツの振動は骨を20%強化している」

・猫のゴロゴロ音には骨芽細胞を活性化し骨折の治療効果や骨を強化する役割を果たしている可能性がある。

10.子供が幼児期に猫と暮らすことで喘息や鼻炎などのアレルギー症状を抑えられ、自閉症や発達障害に良い効果をもたらします。

・スウェーデンで行われた調査によると、「7~9歳の子供を対象とし、生後1年以内の乳児期に猫と暮らしている と、喘息・鼻炎・湿疹などのアレルギー症状が少なくなる」と報告されています。

・アメリカ微生物学会:「子供が猫と一緒に暮らしていると猫の持つ微生物が自然に子供の体内に取り込まれ免疫性が作られ、アレルギー物質や喘息の病原体から子供を守る。」

・アメリカ国立衛生研究所:「1歳までに猫と暮らした子供は、動物アレルギーやハウスダスト、花粉などのアレルギーになりにくい」と報告しています。

⑤猫が魅力的に見える理由

猫好きの人にアンケートした結果

『猫の好きなところ』

1位:しぐさ(90.7%) 2位:見た目(86.4%) 3位:性格(82.4%) 4位:声(74.6%)

5位:感触(72.0%) 6位:匂い(68.3%)

『好きなしぐさ』

1位:顔や体をこすりつけてくる(83.5%) 2位:一緒に寝ようとする(67.0%) 3位:へそ天(60.9%)

4位:前足ふみふみ(59.5%) 5位:ニャーと鳴く 6位:丸くなって寝る 7位:前足ちょいちょいで動かす

8位:のび 9位:顔の毛づくろい 10位:舐めてくる

『見た目で好きな部位』

1位:目(82.4%) 2位:口(70.6%) 3位:肉球(69.9%) 4位:マズル 5位:口周りから鼻先へかけて

『性格で好きなところ』

1位:マイペース、自由奔放(65.2%)

2位:甘えん坊(63.8%)

3位:やんちゃ(49.8%)

4位:人懐っこい(45.5%)

5位:ツンデレ(44.1%)

『猫はどんな存在』

1位:子供(92.1%) 2位:孫(6.8%) 3位:兄弟(6.5%)・・・家族、恋人、友達、先生など・・・

肉食動物であり、自由気ままでマイペース、媚びない姿勢、警戒心も強い・・・にもかかわらず気を許せばとことん甘えてくる。それも猫の気分によってである。

時折見せるしぐさは、普段の猫としてのイメージを大いに逸脱し、その破壊的なまでのギャップは猫好きには堪らない。

神様が考えた可愛いと考えられるところを全て合わせた生き物、それが猫ではなかろうか。

⑥猫のジャンプ力

高くジャンプした猫 ギネス記録

世界一高くジャンプした猫(2018年1月30日ギネス認定)

アメリカ、カリフォルニア州ビッグサー在住

「Waffle the warrior cat(猫戦士ワッフル)」くんによる記録です。

垂直ジャンプのギネス記録2.1336m。

【ジャンプ力の秘密】

1.筋肉には、「遅筋」(持久力)と「速筋」(瞬発力)があり、猫は後ろ足の「速筋」の発達が素晴らしい。

一瞬で獲物に飛びかかる後ろ足の瞬発力は単独で狩りをするためにも必要な能力です。

2.猫は「三半規管」と「前庭神経」が非常に優れ、「立ち直り反射(猫ひねり)」と呼ばれる着地行動ができます。

※物理学の基本法則に反する不思議な現象で、「猫ひねり」は近年でも多くの学者たちの研究対象になっています。

3.しなやかで柔軟性のある背骨や靭帯。

しなやかな背骨は、弓なりに丸めて一気に伸ばすことでバネのように跳躍し、着地のときにはクッションのように衝撃を和らげる役目をしてくれます。

猫の骨数は、人間より多く、骨と骨を繋ぐ靭帯や背骨の間にある椎間板が柔らかく、筋肉や皮膚、内臓までも柔軟性があるため、「猫は液体」と言われるように、猫はとても柔らかい。

イエネコの祖先「リビアヤマネコ」は、砂漠地帯(アフリカのサバンナのようなエリア)に生息していました。

敵から身を守るために、自身が狩りをするとき以外は木の上や高い場所に登って身を隠す術を身に付けました。

猫が高いところへ乗ったり、木登りが得意なのは、高い場所=安心する場所として、体に染みついている習性で、外敵から身を守っていた名残です。

これらの能力は、猫の野生時代には必要で進化の過程で精錬されていった猫の力の一つです。

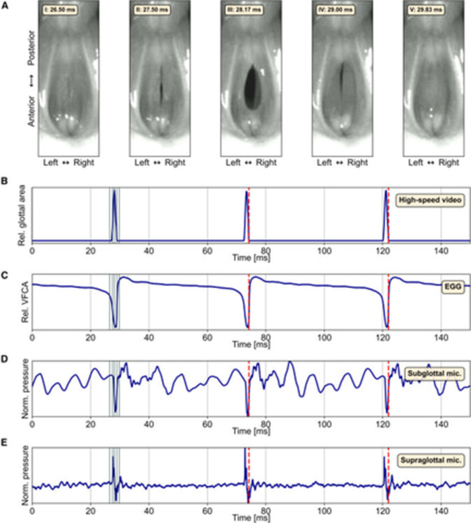

⑦猫の見ている夢の研究

イエネコは、夢の研究で最初期から研究対象とされた動物の一つです。

猫の睡眠時間は、1日のおよそ3分の2とされています。

1回に長くても2時間程度で、「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」を数回繰り返します。

レム睡眠が出現する周期は30~40分程度になります。

猫は「短い睡眠を1日の内に何回も繰り返す」寝方をしています。

※レムとは「Rapid Eye Movement」の頭文字をとった言葉

フランスのリヨン大学の研究では、猫がレム睡眠時に見る夢は危機的な状況から脱出しようと試みたり、狩りをしている際に攻撃をしかけたりするなど、スリリングな夢を見ていることが多く、夢の中で危機管理シミュレーションを行っていると考えました。

また、睡眠研究の先駆者である「ミシェル・ジュベ」は、1960年代に睡眠中のネコの行動を観察・実験し、ネコが夢を見る証拠を発見しました。

ヒトは睡眠中、夢を見た時、精神活動は活発化しても筋肉はほとんど動かないため、リアルな夢でも体を動かさずにいられます。

ジュベはネコの睡眠を調べ、脳幹の橋(きょう)と呼ばれる構造がレム睡眠を制御し、夢を見ても動かないようにしていることを発見しました。

【実験】

ジュベは、ネコの脳幹の橋を一部切除し、睡眠中の行動を観察しました。

レム睡眠に入ったネコたちは、まるで覚醒しているかのように動きはじめ、狩りをしたり、ジャンプをしたり、毛づくろいをしたり、目に見えない脅威から身を守ったりするよう行動しました。

ジュベは、体は弛緩しているが脳は覚醒状態にあるこの眠りを「逆説睡眠」と名付けました。

猫は人間と同様に、夢をみることで記憶の整理をしたり、狩りのシミュレーションをしているようです。

また、ねこ同士の喧嘩、飼主に甘えたり、食事といった日常の行動を夢に見ていると考えられます。

⑧スフィンクスの不思議な渦巻き皮膚病

スフィンクスに「うず巻き模様の皮膚病」が見つかっています。

この症状は「図形状紅斑(Figurate erythema)」と呼ばれ、体表にが浮かび上がってきます。

原因はまだはっきりしていませんが、比較的無害で一時的で済むことが多いようです。

人間の場合、症状自体が病気というより、感染や自己免疫系など健康上の問題が元でなることが多いようです。

学術誌「Veterinary Dermatology」に掲載(東欧系スフィンクスの図形状紅斑に関して初めての正式な記録)

研究チームが、米国内外(主にヨーロッパのバルト海地域)の獣医師に呼びかけ「11の症例」を集めることができました。

・すべての事例はオスで、ほとんどは1歳未満で発症(遺伝的要因の可能性)

・全身性疾患や病気の兆候なし(11匹中1匹、出始めにときどき嘔吐程度)

・一部のネコにはかゆみ。

・最終的には薄くなったり、完全に消える

食事などの生活習慣の変更や抗生物質投与といった治療でも、症状には効果がないようでした。

紅斑が消えたりまた出たりといったことも時々見られました。

外見的な症状だけで、より大きな病気の兆候などではないと思われます。

ネコには原因となる病気が特になく、人間のものとは共通点が少ないため、別ものとして考えるべきだとしています。

図形状紅斑は他の種類のネコにも現れる可能性があるものの、毛のあるネコでは見つけ難く、今のところ他の猫種からは発見されていないようです。

⑨羽の生えた猫(翼猫)

19世紀頃から世界各地で目撃され、捕獲されています。

別名「ウイングキャット」「フライングキャット」「こうもり猫」「空飛び猫」「天使猫」などがあります。

・中国

「天使猫」と呼ばれ、“吉兆の証し”幸運を呼ぶ縁起物として、金持ちの間で高い値段で売買されており、中国各地で確認されています。

・1959年、アメリカ・ウェストバージニア州パインズヴィルの山中

少年が翼のある猫を捕獲し、「トーマス」と名付けました。体長75センチ、翼の長さは約23センチ。

翼の中には軟骨のようなものがあり、体内の骨が隆起、もしくは飛び出たものと推測されています。

・2004年、ロシア中央部クルスク

迷信深い村人により“悪魔の使い”として袋に詰められ池に遺棄され水死、と記録されています。

・日本 1876(明治9)年、「東京日日新聞」掲載。

来日したイギリスの興行師イカステキ氏が東京新宿大宗寺(新宿2丁目)にて、翼猫を見世物として興行を行ったが終わった後に逃がしてしまい行方不明になってしまいました。

この一件から日本全国で翼猫の目撃例が報告されるようになってしまいました。

1884(明治17)年、宮城県桃生郡河北町で虎の様に吠える翼の生えた猫が捕獲されたという記事が「絵入朝野新聞」に掲載されました。

【歴史】

・19世紀頃、翼猫の所有権を争った記録。

・1976年発行の洋書『Animal Fakes and Frauds』に、「19世紀に剝製にされた翼猫、1960年代初頭に販売」と記述。その翼猫はサーカスで公開されていたが、元の飼い主が返還を要求した時に謎の死を遂げた。

作り物だったかどうかについて、適切な検証はなされていない。

・1826年、日本駿河国有渡郡小鹿村:顔が猫で翼の生えた動物が捕獲される。

・1867年、インド:アレキサンダー・ギブソンに撃たれ、"空飛ぶ猫"と報じられた。皮はボンベイのアジア協会に展示。ギブソンは猫と言うが、他からはオオコウモリ(コウモリ)ではないかと言われている。

・1876年7月19日、東京新宿大宗寺:「イギリス人が見世物にしていたが、帰り道に逃亡」と『東京日日新聞(旧毎日新聞)』で報じられた。

・1884年12月1日、日本宮崎県桃生ま群馬鞍村(現・石巻市)山奥で、翼を広げて飛び回る黒猫が捕らえられたと、『奥羽日日新聞』で報じられた。

・1894年8月、イギリス イングランド:アヒルの様な翼をつけた猫がデビッド氏により展示された。

・1897年6月26日、イギリス マトロック:4番目の肋骨からキジの様な翼の生えた三毛猫が射殺された(the High Peak Newsより)。目撃者によると翼を広げることにより速く走ったと言われる。

・1899年、ロンドンストランド誌:イギリスの人気のホテル『Wiveliscombe』に住む女性に飼われていると報じた。

・1933年、イングランド オックスフォード:黒い翼の白猫を捕獲。6インチの翼は長距離ジャンプに使用された。

しばらくの間、オックスフォード動物園に展示。

・1939年、イングランド シェフィールド:24インチの翼を持つ白黒猫「サリー」がブラックプール美術館で販売。

・1949年6月、スウェーデン:23インチの翼を持つ猫が射殺。

・1950年、イギリス サットン:大きな翼を持つ三毛猫「サンディ」がカーニバルで展示。毛皮が固まって翼を形成していた。

・1959年、スペイン:マドリード紙に、ふわふわした大きな羽を持つ灰色のアンゴラ猫「Angolina」を報じた。

・1959年、アメリカ ウェストバージニア州パインズヴィル山中:少年が翼を持つペルシャに似た猫が少年を発見。

新聞が報じて全米で話題となり、飼主を名のる女性と所有権を巡って裁判に。

・1966年、カナダ アルフェド:狂犬病に感染した翼を持つ猫がKemptville Agricultural Schoolの科学者により安楽死され解剖された。翼は固まった毛皮と発表。

・2004年、ロシア中央部クルスク:地元新聞で「迷信深い村人に翼を持つ猫が溺死させられた」報じられた。

・2008年、中国四川省:デイリー・メール紙で「飼っているオス猫に羽根が生えた」伝えられた。

背中にこぶのようなものができた後、毛に覆われた翼のような形に成長した。

この猫は羽が生える直前に、発情した複数のメス猫に執拗に追い立てられていた。

『猫皮膚無力症』

コラーゲン欠陥によって異常な弾力と伸張がおき、皮膚が変形する病気。

コラーゲンは皮膚細胞をつなぎとめる効果があるたんぱく質で、肩や尻辺りに異常が起き、なでると皮膚が裂け、伸びる原因となる。

筋肉繊維を取り込めば羽ばたく可能性はあるが、鳥のように飛び立つことは不可能。

【主症状】

・皮膚が異常に伸びる

・皮膚がすぐに裂ける

・高齢になってからは顔の皺、腹部のたるみ

・関節可動域異常(※)

・傷が治りにくい(※)

・会陰や横隔膜のヘルニア(※)

「※」報告数が少ないため、確定していません。関連症状か検査中。

人間のエーラス・ダンロス症候群で確認されている偏頭痛、心臓の弁逸脱、肺動脈狭窄、僧帽弁逆流、大動脈瘤、心房中隔欠損、ファロー四徴症などは猫では確認されていません。【類似症状】

・人間→エーラス・ダンロス症候群

・ウシ・ヒツジ→皮膚脆弱症

・ウマ→HERDA

・イヌ・ネコ→皮膚無力症

※エーラス・ダンロス症候群は、紀元前400年にヒポクラテスが記述しています。

20世紀に病名が確立し、症例報告を行ったデンマーク人医師(Edvard Ehlers)とフランス人医師(Henri-Alexandre Danlos )の名にちなんでつけられました。

⑩2023年2月発表「猫の平均寿命」

フランス「Royal Canin」所属の研究者が発表した論文

「Life expevtancy tables for dogs and cats derived from clinical date(臨床データから導かれるイヌとネコの生命期待表)」

【アメリカ】

米国「Banfield Pet Hospital」(動物病院1000店舗以上を展開)、2013~2019年の犬と猫の医療記録データを用いて、平均寿命調査。調査対象は、犬:1329万2929頭、猫:239万78頭。

犬種・猫種、性別、ボディーコンディションスコア(BCS)別に平均寿命を算出。

それぞれの特徴を明らかにした。

『調査の結果』(平均寿命)

全犬種:12.69歳、混血犬:12.71歳

全猫種:11.18歳、混血猫:11.12歳(雌猫:11.68歳、雄猫:10.72歳)

体重 = 超低体重 く 低体重 く 理想 く 過体重 く 肥満

・超低体重:平均1.39歳

・低体重 :平均2.49歳

・理想体重:平均12.18歳

・過体重 :平均13.67歳

・肥満 :平均12.56歳

調査期間中の推移では、平均寿命が年々伸びる傾向にあり、13~18年にかけて全猫種で2.6カ月(2.01%)ずつ増加。獣医療技術の進歩や、飼い主のペット健康管理意識の高まりが要因と考えられる。

【イギリス】

「猫の寿命と死亡リスク要因について調査研究の報告」

7936匹の飼猫の電子カルテデータを分析した結果。

『平均寿命』

純血猫:11.74歳、雑種猫:11.89歳(雌猫:12.51歳、雄猫:11.18歳)『品種別』

バーミーズ、バーマン:平均寿命14歳超、次いでシャム、ペルシャ、雑種。

スフィンクス:平均寿命6.68歳、ベンガル:8.51歳

※スフィンクスは心臓病や遺伝性筋疾患のリスクが高いことを裏付けた。

『比較』

・避妊・去勢をしていない猫:避妊・去勢済みより、3歳までに死亡する確率が4.29倍高い。

・純血種の猫:雑種より、3歳までに死亡する確率が1.83倍高い。

⑪子猫のヒゲがなくなる理由

子猫に毛づくろいをする際、母猫が子猫のヒゲをかみ切ることがあります。

理由は諸説あります、「活動的になった子猫が自由に外に飛び出さないようにするため」「汚れていたため」「毛づくろいが念入り過ぎて」など。

これ自体に特に問題はないようです。

「アログルーミング」

仲間だと認めている猫に対して、グルーミングをしてあげる親和行動の一種。

飼主に対しても行うこともあります。

アログルーミングが熱心な猫は、その行為によって相手のヒゲを折ったり、抜いたりしてしまうようです。

⑫サイレントニャー

声が出ていない鳴き方を通称「サイレントニャー」と言い、英語圏では“Silent Meow”と言います。

実際には鳴いているのですが、人間には聞き取れない高音域のため聞こえません。

猫の耳は高性能で、人間の8倍、犬の2倍もの聴覚を有しています。

特に、高音域に強く、人間が16~20,000Hzに対して、猫は25~75,000Hzの音域を聞き分けます。

一説には、人間と暮らす歴史の中で、人間に聞こえる声で鳴くようになった「人間に聞こえるように鳴いてあげてる」という説があります。

【理由】

諸説ありますが、敵に見つからないように猫にしか聞こえない高音域を使っていると考えられています。

特に、子猫が母猫に甘える目的で行います。

成猫のように動き回ることのできない子猫にとって、鳴く事は母猫に甘える数少ない手段です。

猫は多産であり、すべての子猫に目が届かず、子猫はお乳をもらうために「サイレントニャー」で母猫を呼びます。

同じように飼主に甘えたい時に使うことがあるようです。

『挨拶』

猫は単体行動のため、挨拶をする動物ではありません。

しかし、飼主、血縁猫、同居猫のように家族として認識している場合、行うことがあります。

これは、信頼関係が構築されている証明でもあると思われます。

『コミュニケーション』

コミュニケーションの手段として、自己アピールをする際に行うことがあります。

「お腹が空いたとき」「おやつが欲しい時」「かまってほしい時」「甘えたい時」など、飼主と目が合った時に行うことがあります。

【体調を崩しており声が出せない場合】

水を飲まないと、喉が乾燥して鳴き声がかすれてしまうことがあります。

また、手術など、全身麻酔を使った後はうまく声が出せない事があります。

鳴きすぎてしまったとき、声帯が炎症を起こして枯れたような鳴き声になることがあります。

また、加齢によっても鳴き声がかすれてしまいます。

呼吸器系の感染症にかかっていると、くしゃみや鼻水、咳などの症状のほか、鳴き声がかすれることもあります。

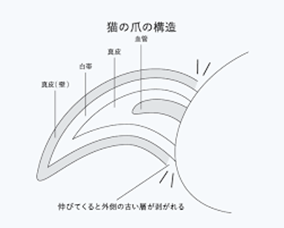

⑬「猫の爪とぎ」をする理由

1.『爪をとぐ』とは古い爪を剥がし鋭くする「研ぐ」という行為です。

猫の爪は狩りや移動など、野生では必要不可欠なものです。

爪を研ぎ、古い爪を剥がし、新たな爪で生活をします。

猫の爪の構造は、タマネギのような構造で層が重なっています。

巻き爪

巻き爪一番内側が新しくやわらかく、外側になるほど硬く鋭くなっていき、一番外側は古く、乾燥していきます。

爪とぎは、古くなった外側の爪を剥がし、尖った新しい爪と入れ替えることで、鋭く長くなっていきます。

しかし、ペットとして生きているイエネコの中には爪とぎをあまりしない個体がいます。

また、爪とぎが合わなかったり、できない場合、古い爪が取れないまま成長し続けます。

爪とぎをしない場合、巻いていくため、「巻き爪」と呼ばれる状態になっていきます。

巻き爪は、伸び続けるため肉球を圧迫し、最終的に肉球の中へ刺さっていきます。

その過程で、痛みや指が曲がるなど歩行に支障が出てきます。

その状態になると爪を研ぐ頃は困難になるため、爪を切ってあげる必要がでてきます。

ギロチン式の爪切りでは爪が入らず切ることができないため、ハサミタイプの爪切りが必要です。

人間の爪切りは猫の爪には不向きですが、巻き爪の場合、肉球に触れずに切ることができるので、猫の爪切りが使える長さまで切ると楽に処理できます。

2.マーキング

猫の足の裏には『臭腺』という分泌腺があり、自分のにおいを付けることでテリトリーの主張をします。

野生では木で爪を研ぐので自分の大きさも主張できます。

3.「気分転換」、「ストレス発散」

寝起きやびっくりした後、怒られたりケンカした後などに行います。

爪を研ぐことで心を落ち着けて、意識の回復をはかります。

4.「アピール」

自分を見て欲しい、遊んで欲しいなど、かまって欲しい人の前で爪とぎし存在をアピールします。

人の足を爪とぎ代わりにする子もいて、とても分かりやすいアピールです。

⑭外猫の行動範囲

『キャット・トラッカー』(大規模な国際プロジェクト)

6年の年月をかけ、6か国900匹の猫にGPSをつけ、その行動範囲を調べました。

≪結果≫

・ほとんどの猫が家(庭)から100mの範囲でしか移動しておらず、家の近くで行動していた。

・1.6キロ以上も移動した猫は、全体の7%しかいなかった。

・ほとんどの猫が1週間で平均4.5回も道路を渡っていた。

・ほとんどの猫が自然の中に足を延ばしていない。

・約10%の猫が家の庭を出て、自然の中でほとんどの時間を過ごしていた。

・オスの方がメスよりも行動範囲が広い。

・去勢や避妊手術を受けていない猫の方が受けているネコよりも行動範囲が広い。

・若い猫の方が老猫よりも行動範囲が広い。

・地方の猫の方が都市部の猫よりも行動範囲が広い傾向があった。

・オーストラリアの猫の行動範囲は、他の国々よりも小さかった。

研究者たちは、国によってネコの行動に違いがあるのではないかと予想していた。

例えば、アメリカはコヨーテが広く生息しており、猫は安全な場所からあまり離れないのではないかと推測された。

ところが、どの国も、ほとんどの猫が自宅の近くで過ごしていた。

「食べ物や交尾という動機がないために、ほとんどの飼いネコは自宅の近くで満足のようです」

米スミソニアン保全生物学研究所のネコ専門家

フロリダキーズ諸島で絶滅が危惧されている小型哺乳類に野良ネコが及ぼす影響を調査した「マイケル・コーブ」氏曰く、

「今回の調査は、大変な功績です。これほど多くのイエネコに対して、個体ごとに空間生態学的な調査をした研究は他にないと思います。それどころか、どの家畜化された動物種でも、こんな研究は見当たりません」

⑮猫の尻尾の付け根の秘密

猫の尻尾の付け根を軽く叩くとお尻をあげて喜んでいるような反応をします。

これは、

単純に気持ち良いから

猫が尻尾の付け根を叩くと喜ぶのは、尻尾の付け根部分に、生殖器に繋がる神経があるため、刺激を受けると気持ち良いからです。

これは、猫の交尾方法が、オス猫がメス猫の上に乗った際、後ろ足で尻尾の付け根を足踏みしてお尻を上げさせるために発達していると思われます。

そのため、オス猫には性感帯が発達していないため効果はありません。

メス猫では、発情期を経験する前の猫、経験する前に避妊した猫は、その感覚が鈍い場合があります。

発情期を経験していると、避妊手術後でも喜ぶ傾向にあります。

【尻尾の付け根を触られるのを嫌がる猫もいる】

お尻周辺には生殖器に繋がる神経以外にも、さまざまな神経が通ってるため、警戒心の強い猫は、神経を刺激されるのことを嫌がり、ストレスとなる可能性があります。

子猫やオス猫、発情期を経験していない避妊手術済のメス猫など、性感帯が発達が未熟で気持ちよさがわからず、嫌がる場合があります。

その場合、猫の逆鱗に触れ、嚙まれたり引っかかれたりすることもあるかもしれません。

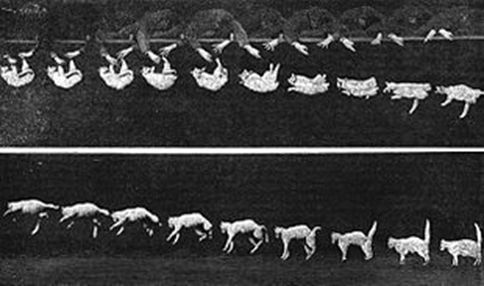

⑯ネコひねり問題

猫の立ち直り反射を物理学的に説明する問題のこと。

【問題】

持ち上げた猫の背中を下に手を離すと、猫の体にかかる重心まわりの「ねじりの強さ」はゼロである。

ゼロなので角運動量は変化しない、はずなのだが、ネコは体を回転させて足から着地することができる。

これは、角運動保存の法則と矛盾する現象である。

過去の科学者たちは「猫は人間が手を離した瞬間にその手を蹴っている」、「落下中に尻尾をふって、その反作用を利用している」といった説明をしてきた。

その解は問題ほど単純ではなく、角運動量保存の法則との矛盾は猫が剛体でないことから解消されたが、ネコの落下中の変形(猫の柔軟な脊椎と鎖骨の退化によるもの)、変形体の力学にも及ぶことになったのである。

≪解≫

一般的に上半身を回そうと体をねじった場合、下半身が反動で逆方向へ回ってしまいます。

そこで猫は体を「くの字」に曲げ、上半身と下半身を別々に回転させ、反動を互い受けないようにすることで、

上半身と下半身を同じ方向へ回転させ、他の力を使わず体を捻り両足から着地できます。

〈歴史〉

ネコひねり問題は、科学者「ジョージ・ガブリエル・ストークス」、「ジェームズ・クラーク・マクスウェル」、「エティエンヌ=ジュール・マレー」など多くの人達の関心を引いた。

マクスウェルは、妻「キャサリン」宛の手紙にこう書いている。

『このとき発見したんだが、トリニティ・カレッジで猫を放って真っすぐ立たせないようにする伝統があって、私も猫を窓の外へ放ったんだ。この研究目的は、「猫がどうやって身を翻しているのか」を探求することで、猫を机かベッドに約2インチ上から落下させる。猫は問題なく両足で着地する。私はこの現象の説明をしなければならないんだ。』

マクスウェルの主な関心は、ネコが反射で立てない正確な高さを知ることで、最終的に好奇心は満たされた。

ネコひねり問題は、多くの学者の単なる好奇の対象だったが、「エティエンヌ=ジュール・マレー」は写真銃でネコの落下をフィルム(クロノフォトグラフィ)に捉え、問題のより厳密な研究を行った。

※写真銃:1秒間に12フレーム撮影。。映画カメラの原型。マレーの発明

これにより、猫は落下開始時点で自転しておらず、「放り主の手を蹴っていない」と推論した。

これは、物体が落下中に角運動量を獲得できることを示唆するもので問題となった。

マレーはまた、空気抵抗が姿勢制御に影響していないことも示した。

1894年、週刊科学雑誌「ネイチャー」掲載『猫の落下』

エティエンヌ=ジュール・マレーのクロノフォトグラフィ

『マレーは、自重による慣性こそが猫が姿勢を正すのに用いている手段だと考えている。落下開始後、脊椎を支える筋肉の運動を生み出すねじり偶力が前肢(首の方へ押し縮められているため慣性モーメントが非常に小さくなっている)に対し作用する一方で、体の軸にほとんど垂直に引き伸ばされた後肢は偶力が回そうとする向きに抗するような慣性モーメントを持つ。運動の第2段階では前後の肢の役割が逆転して、前肢が持つ慣性が回転する体の後部の視点として働く。』

当時の物理学者の多くは、掲載画像を見ても「放り主の手を蹴っている」と考えを変えなかった。

彼らには「剛体が角運動量を(独りでに)獲得している」ように映っていたのかもしれない。

⑰イカを食べると腰抜かす

この風説は、獣医学書記載の「ビタミンB1(チアミン)欠乏症」と考えられます。

「チアミン」とは「ビタミンB1」の別名です。

ビタミンB1は、生きる上で重要なエネルギーですが、完全肉食動物の猫は、人の約4倍の量が必要です。

生のイカやタコ、貝、カニ、エビなどの甲殻類には、ビタミンB1を分解する「チアミナーゼ」が含まれています。

これらを「生」で食べた場合、多量または長期に食した場合、「ビタミンB1欠乏症」が起こる危険性があります。

『ビタミンB1(チアミン)欠乏症』

・原因:ビタミンB1(チアミン)の摂取不足、チアミンを分解する「チアミナーゼ」の過剰摂取

・発症メカニズム:糖と酸素からエネルギーをうまく作り出せず、脳や筋肉に必要量を供給できなくなる。

・症状(初期)→めまい、知覚過敏、嘔吐、食欲不振、元気消失、瞳孔の対光反射異常

(末期)→痙攣性麻痺、昏睡、下肢を中心に運動失調、虚弱、抑うつなど様々な神経症状、死亡

『アニサキス症』

寄生虫アニサキスは、イカなど魚介類の内臓に多く寄生しています。

【症状】

みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐など。

食後数時間から十数時間後に症状が現れるが、まれに食後十数時間から数日後に出るケースもあります。

冷凍や加熱でアニサキスは死にますが、イカやタコは消化に悪いため腹痛や消化不良、下痢などを起こすおそれがあります。

『スルメ(あたりめ)、イカの燻製』

塩分が多く、固いので噛まずに飲み込み、喉につまらせる恐れがあります。

また、胃から腸へ進む間に水分を吸って大きく膨らみ、急性胃拡張を起こす恐れもあるため、あげてはいけません。

⑱貝を食べると耳腐る

「猫が貝を食べると耳が落ちる」とも言われ、遅くとも江戸時代には、猫が貝を食べることを危険視していました。

「和漢三才図会」に「猫、鳥貝の腸を食へば、則ち、耳欠落す、往々之を試むるに然り(猫がカラス貝のはらわたを食べると耳が落ちてしまうので与えてはいけない)」とあります。

※1712年(江戸時代)発行の百科事典

【光線過敏症】

貝に含まれるピロフェオホルバイドαという毒成分が血中に溶け込み、血管に日光が当たると炎症が起き、脱毛やかゆみ、腫れが生じ、最悪の場合は壊死します。

頭部や目の周り、口の周りなど日光が当たりやすい場所に出やすく、特に猫の耳は症状が出やすいため、

「猫が貝を食べると耳が腐る(落ちる)」と言われました。

【危険な貝】

アワビ・トリガイ・サザエ・トコブシは、猫にとって毒となる成分があり、絶対に食べさせてはいけません。

特に春の季節(2月~5月)は、貝が毒成分を体内にため込むため、毒が強くなります。

『アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)』

アワビはアルコールやカフェインなどと同じ「危険度レベル中(摂取量によっては危険度が高まる食材)」。

他の貝類は生卵などと同じ「危険度レベル低(適量であれは問題ないが、過度に摂取すると危険な食材)」に設定。

【過熱をすれば食せる貝】

・あさり

あさりには「チアミナーゼ」が多く含まれています。

過熱しないで食すと「ビタミンB1(チアミン)欠乏症」になる恐れがあります。

生では絶対与えないでください。

※猫の豆知識Ⅱ㊳参照

・ホタテ

ビタミン・亜鉛・タウリンが豊富に含まれ、高たんぱく低カロリーと良い食材ではありますが、

与えてよいのは貝柱と貝ヒモ(ミミ)のみです。

他の部分は毒性が強かったり消化が難しかったりするため、与えてはいけません。

また、あさりと同様に、加熱をしたうえで少量が良いでしょう。

⑲猫舌

猫したといわれていますが、実際には猫は鼻で温度を感じています。

鼻から吸い込んだ温度は0.5℃単位でわかります。

餌は35~40℃くらいがちょうどよい温度です。

体は熱さに鈍く火傷や低温火傷を起こすことがあるのでストーブやコタツには注意が必要です。

【猫舌の語源】

江戸時代、ネズミ被害を抑えられる猫はとても貴重で家の中で大事にされていました。

家で一緒に生活するようになり、餌を作りたてで上げた時、熱くて食べられないことが 広く知られ「猫舌」という言葉が生まれたようです。

⑳ダイクロイックアイ

人間では「中心型虹彩異色症」、もしくは「扇型虹彩異色症」と呼ばれるもので、1つの眼球の中に複数の色が混在している状

態です。

ヘーゼルに見られるような漠然としてグラデーションではなく、明確に区分できる2つの色から成り立っています。

「中心型」の場合は虹彩の周辺部と中心部で違う色を成し、「扇型」の場合はまるでカットしたピザのように、虹彩の一部だけ

が違う色を示します。

なお、生まれつきではなく、後天的に眼球の一部が変色した場合は、ダイクロイックアイではなく角膜炎の可能性があるので、

獣医に相談したほうが良いでしょう。

㉑三毛猫のオス

♂、♀を決める遺伝子に染色体というのがあるが♂にはY染色体が一つ必要、♀はX染色体が2つ必要です。

そして染色体は2個しか持てないので、YY・XY・XX になります。

Yが入れば全て♂になります。

猫に黒色を出す遺伝子と茶色を出す遺伝子は染色体に付く事で固体の色をきめる働きがあるのだがそれぞれX染色体にしか

付きません。

生まれた猫の色に黒と茶が入るにはXX染色体を持つ♀だけとなります。

約3万頭に1頭の確率でXXY染色体で生まれてくる個体がおり、これがオスの三毛猫となります。

これはクラインフェルター症候群という染色体異常によるもので、 その♂のほとんどが繁殖機能を持ちません。

日本では三毛猫は「幸運を呼ぶ猫」として知られており、『白は福を招き、茶は無病息災、黒は厄除け』と言われています。

『日本に三毛猫のオスは何匹いるのか』

「2023年全国犬猫飼育実態調査」一般社団法人ペットフード協会

日本で飼育されている猫の数:906万9千頭。

「2024年 飼主のいないペット 世界20か国」の調査 マース ペットケア

保護猫:4万4800匹、野良猫:218万匹

「猫の国勢調査2018」アイリスプラザ

飼猫1,996頭を対象としたアンケートで「三毛猫」は全体の約8%パーセント。

これらを参考にすると、日本にいる猫1129万3800頭のうち三毛猫は8パーセント、つまり約90万3504匹いることになります。

三毛猫のオスの出生率は約30,000匹に1匹とすると、日本にいるオスの三毛猫は約30頭。

376.460分の1頭・・・やっぱり激レアですね。

【猫の景色】

猫の見ている世界には、赤色がありません。

猫は夜行性として進化した夜の世界、黄色と緑色と青色のボヤっとした景色で見ています。

【猫の視力】

視力も悪く景色は6~10mほどしか見えず、人間でいう0.1~0.2くらいです。

動体視力は発達しており、1秒間に4mmというわずかな動きでも感知できるため、動いていれば30m先の小さい虫でも見つけられます。

【猫の目】

人間の1/6の光で物が見えます。

猫の眼球は、光の少ない環境で物を見る時に働く細胞が、人間の6倍あります。

夜行性の猫は暗闇でも物が見えるよう進化してきました。

その進化の一つとして、「タペタム」という組織があります。

猫の目の中の網膜の後ろに存在し、目に入った光を反射する板のような役割を持っています。

入った光を反射し網膜に返すことで2倍光量を得ることができます。

光を反射しているので猫の目は光ります。

また、ネコの目のサイズは身体のサイズと比べても大きく、瞳孔は光の量によって大きさを変えることができます。

瞳孔を縦長にすることで獲物までの距離を正確に把握できると考えられています。

瞳孔を広げてとりいれる光の量を増やし、視界を鮮明にすることができます。

㉓猫の耳

【ネコの可聴域】

・ヒト:可聴域16~2万Hz

・イヌ:可聴域65~5万Hz

・ネコ:可聴域25~7万8千 ネコは人が聞き取れない超音波を聞き取れる。

各音階の5分の1から10分の1の差を聞き分けられます。

つまり人間には同じ音に聞こえても猫にとっては全然違う音になるわけです。

また、1km先の音が聞こえるので何もない所でジッとしている時は何かを聞いている可能性があります。

猫の聞き取りやすい音は、強さで20デシベル、周波数で250~35,000ヘルツになります。

最もよく聴こえる位置は、頭の正中線から20~40度の角度に位置する20,000ヘルツ以上の音。

これは、ネズミなどのげっ歯類が、およそ17,000~148,000ヘルツの周波数でコミュニケーションをするためと考えられます。

野太い男性の声を好まないといわれますが、声が低い場合、体の大きい捕食動物を連想させるからだと思われます。

逆に、子猫の泣き声に相当する2,000~6,000ヘルツくらいの音域を好むようです。

【狩猟動物として進化】

猫は敵や獲物の発見をするために高音を聞くのに優れています。

猫の聴神経は4万本あり、人より1万本多く、猫の可聴域が約60~6万ヘルツに対して、犬は約15~4万ヘルツ、人は約20~2万ヘルツとなっています。それは犬の1.5倍、人の3倍の高音を聞くことができるということです。

また、聞くことにより、ネズミなどの足音や鳴き声で正確な位置まで把握することができます。

猫の耳に生える長さ1~5mmほどの房毛は、2万ヘルツを超える高音の超音波に反応し、音を聞くのに役立っています。

逆に低音は人並みにしか聞こえないようです。

【音源定位能力】音がどこから伝わってきているかを判断する能力

猫は、75%の精度で5度の位置ずれを感知します。

耳に入る音は、左右で極めて微小なずれがあり、25~80マイクロ秒(0.000025~0.000080秒)程度になります。

この時間差を脳が瞬時に計算し、音がどこからやってきたのかを判断します。

犬は8度。

人は1~3度程度。

人が「言語」をコミュニケーションとして進化させてきた結果、猫より優れたと考えられます。

そのかわりに、言語を持たない動物は猫を含め皆、「絶対音感」を持っています。

※可聴域:人に聞こえる周波数の範囲

※超音波:人の耳に聞こえないほど高い音

※超低周波音:人の耳に聞こえないほど低い音

※周波数:音の波が1秒間に振動する回数(単位はHz・ヘルツ)

【京都大学の心理学部】2016年の調査報告

音だけを頼りに見えない物体の存在を予測する能力に関しては、サルよりも猫の方が優れている。

能力が発達した背景には、「暗闇の中で音を頼りに獲物を捕える」という猫の狩猟スタイルがあるもの推測される。

㉔ヘンリーのポケット

猫の耳の付け根には、耳たぶとは別に小さなフリル状のポケットがあります。

日本語で『緑皮嚢(えんぴのう)』、英語圏では『ヘンリーのポケット(Henry's Pocket)』と呼ばれる器官で、

猫の他にイヌ、キツネ、フェレットといったネコ目(食肉目)全般に付いているようです。

「ヘンリーのポケット」の由来

磁気・電波の研究家「ジョセフ・ヘンリー」から名付けられた『ヘンリーのポケット』ですが、なぜその名前になったのかは不明のようです。

「ヘンリーのポケット」の役割

実はこのポケット、何のために存在しているのかよくわかっていません。

様々な説がありますがそれを調べた人はいないようです。

1.「耳を動かす時の緩衝地帯」説

耳を動かす際、ポケットがちょうどよい「遊び」になって皮膚の過剰な引っ張りや折りたたみが緩和されます。

2. 「音を反射して増幅する器官」説

獲物の出す高周波音をより聞き取りやすくするパラボラアンテナのような役割をしている。

3.「退化の過程にある無駄な部位」説

何のために存在しているのかわからない。

㉕猫の血液型

3種類 :A型、B型、AB型

A型が90%。 B型は10%。 AB型はほとんどいません。

【A型がほとんど】

アメリカンショートヘア、ロシアンブルー、オリエンタル、サイアミーズ、メインクーン、トンキニーズ、ベンガル、ノルウェージャンフォレストキャット、雑種の猫など 。

【10~25%ほどB型】

ヒマラヤン、ペルシャ、アビシニアン、ソマリ、スコティッシュフォールド、バーマン、バーミーズ、スフィンクスなど。

【25%以上のB型】

ラグドール、ターキッシュアンゴラ、ターキッシュバン、デボンレックス、エキゾチック、コーニッシュレックスなど。

【50%以上がB型】

ブリティッシュショートへア

『猫の血液型の決まり方』

【A型】

「A型 + A型」、「A型 + B型」、「A型 + AB型」

【B型】

「B型 + B型」

【AB型】

「AB型 + AB型」、「AB型 + B型」

猫の血液は「A>AB>B」とA型の遺伝子がもっとも優勢で、その力関係から血液型が決まります。

AB型はその数自体が少ないため、もっとも少ない血液型になります。

【輸血】

A型ならA型、B型ならB型と、同型の血液を使います。

AB型は極少数のため、緊急の時はA型の血液を代用することもあります。

※A型に対して強い抗体を持つB型は代用できません。

血液型は適合しても、交差試験をしなければ輸血はできません。

輸血する側(ドナー)と輸血される側(レシピエント)の血液を混ぜて、凝集や溶血が起こらないかを調べます。

【性格】

血液型で性格は変わりません。

『生息場所と血液型の割合』

・カナダ(2014年)ケベック州に生息する207頭の猫を調査したところ、

A型=95.2%/B型=4.4%/AB型=0.48%

・イギリス(1999年)イギリスとスコットランドに生息する139頭の雑種猫を調査したところ、

A型=87.1%/B型=7.9%/AB型=5.0%

・イスラエル(2009年)動物病院に連れてこられた100頭の猫、および献血に訪れた142頭の猫を調査したところ、

A型=72.7%/B型=14.5%/AB型=12.8%

・中国(2012年)北京に生息する262頭の猫を調査したところ、

A型=88.2%/B型=11.4%/AB型=0.4%

・韓国(2007年)ソウルに生息する336頭の雑種猫、および146頭の純血種を調査したところ、

A型=96.5%/B型=3.5%/AB型=0%

・日本(1986年)299頭の猫を調査したところ、

A型=90.3%/B型=9.7%/AB型=0%

『新生子溶血』

血液型が問題で起きる症状として、母猫と子猫の血液型が違う時の授乳によって子猫が命を落としてしまう症状。

㉖猫の味覚

味覚には5種類「塩味、甘味、酸味、苦味、旨味」がありますが、猫は3種類「塩味、酸味、苦味」しかもっていません。

味を感じる細胞を味蕾細胞と言います。

舌のザラザラした部分を「糸状乳頭」と言います。

糸状乳頭があるのは舌の中央部で、味を感じる「味蕾細胞」は糸状乳頭になく、舌の周縁部にあります。

猫の味蕾は1000個以下と、人間の約1万個、犬の約2000個と比べても、かなり少ないため味音痴とも言えます。

そのため、猫が食べ物を選ぶ時は、まず匂いで判断します。

【味覚】

塩味:特に好んではいません。

肉に塩分が含まれるため、積極的に摂取する必要がなく、酸味や苦味に比べ感じ難くなっています。

苦味:自然界では毒や腐敗など有害なものが多いので、苦味を感じると吐き出します。

酸味:腐った食べ物を感じ食べないようにするため。

甘味:糖質を代謝することが苦手なため、感じなくなっているようです。

カスタードなどの甘い食べ物を好む場合、卵などの素材の味を感じているためです。

旨味:猫は肉食なので栄養は肉や血からとっているため旨味を感じる必要がないため、ありません。

猫が食べ物で一番好むのは、アミノ酸になります。

猫はアミノ酸の味を感じ取ることができるといわれています。

アミノ酸は肉や魚に含まれており、肉食である猫は生きる上でとても大切なものです。

アミノ酸は20種類ほどあり、甘いと感じるアミノ酸を好み、苦いと感じるアミノ酸は嫌いな味のようです。

㉗猫が飛び降りれる高さ

約6~7m

建物では2階の屋根くらいの高さになります。

3階以上になると怪我や死亡率が急激に上がるようです。

転落死や怪我のリスクのない高さは、約2.5m(1階屋根くらい)が限界です。

ただし、肥満や病気、年齢や体格、猫種や運動神経、コンディションや環境などで高さの上下はあります。

決して猫を高い所から落とすようなことはしないでください。

猫は前庭器官が発達することで優れた平衡感覚を持ち、しなやかや筋肉とショックを吸収する肉球があることで高い所からの飛び降りを可能にしています。

『猫高所落下症候群(フライングキャットシンドローム)』

猫が2階以上の高所から突然飛び降りてしまう病態のことを言います。

・足を滑らせて。

・飛んでいるものを追いかけて。

・その先がないことを知らずに走りすぎて。

様々な理由で落ちてしまうことがあります。

特に幼少期の知識がなく好奇心が旺盛な時に多いと思われます。

猫の高所落下症候群のはっきりとした原因は分かってはいません。

猫によっては、落ちることや脱走することが楽しくなって繰り返す場合もあります。

飼主の事前の対策が重要になります。

幼少期の放し飼いなどしないよう気を付けましょう。

㉘しっぽの動きは感情表現

・しっぽをピンッと天井に向けて立てている。 ・・・興味津々。 楽しい。

・しっぽを立てた状態で振っている。 ・・・ワクワク。 嬉しい。

・しっぽを立てた状態でブルブルとしっぽが痙攣しているように動く。 ・・・期待値マックス

・座った、もしくは伏せている状態でしっぽを左右に振り床をたたく。 ・・・イライラ。 止めろ。

・座った状態でしっぽの先だけ振っている。 ・・・考え事。

・寝た状態で呼ばれたとき、しっぽの先だけ振る。 ・・・面倒だけど返事はする。

・しっぽを体の下、もしくはお腹にもっていく。 ・・・嫌だ、怖い。

・しっぽの毛を逆立て膨らんでいる。 ・・・大興奮。 びっくりした。 超怖い。 怒ってる。

㉙猫の年齢

猫は1年で18歳、2年で24歳、その後は1年で4歳ずつ歳をとっていきます。

一般社団法人ペットフード協会が2021年に発表した『全国犬猫飼育実態調査結果』で、猫の平均寿命は、

「家の外に出る猫:13.75年」、「室内飼い猫:16.22年」でした。

猫の長寿ギネス公認記録はアメリカのジェイク・ペリー氏のメス猫クリーム・パフちゃんの38歳3日(1967年8月3日~2005年8月6日)。 人間年齢で168歳。

その前の記録保持猫はアメリカのジェイク・ペリー氏の飼い猫スフィンクスのグランパちゃんの34歳2ヶ月(1694~1998年)。 人間年齢で152歳。

驚くべきは同じ飼主の元で育った猫ということと与えていた餌。

ベーコン&エッグ、アスパラガス、ブロッコリー、クリームたっぷりコーヒーなど。

コーヒーに入っているカフェインは猫にとって毒とされ絶対にあげてはいけないもののはずですが・・・。

非公認記録としてはイギリスのハルウェイ婦人の飼い猫プスの36歳1日。

㉚猫の死因

【猫の死因】2020年4月1日 ~ 2021年8月31日 (全国40病院の協力)

1位 :泌尿器系疾患 (29.8%) 164匹(平均14歳)

2位 :腫瘍 (20.3%) 113匹( 13歳)

3位 :循環器系疾患 (11.6%) 65匹( 13歳)

4位 :感染症 ( 7.0%) 39匹( 3歳)

5位 :不明・突然死 ( 5.4%) 30匹( 10歳)

6位 :呼吸器系疾患 ( 4.5%) 25匹( 10歳)

7位 :神経系疾患 ( 3.8%) 21匹( 16歳)

8位 :血液・免疫系 ( 3.2%) 18匹( 9歳)

疾患

8位 :肝臓・胆嚢・ ( 3.2%) 18匹( 15歳)

膵臓系疾患

8位 :内分泌系疾患 ( 3.2%) 18匹( 15歳)

11位:老衰 ( 2.2%) 12匹( 19歳)

12位:消化器系疾患 ( 1.6%) 9匹( 13歳)

13位:中毒・外的損傷( 1.3%) 7匹( 2歳)

13位:歯、口腔内疾患( 1.3%) 7匹( 14歳)

15位:筋骨格系疾患 ( 0.4%) 2匹( 6歳)

16位:耳の疾患 ( 0.2%) 1匹( 14歳)

16位:生殖器系疾患 ( 0.2%) 1匹( 11歳)

16位:寄生虫症 ( 0.2%) 1匹( 7歳)

その年度や病院数の変化によってはその順位は変わるところも出てくるかもしれませんが1~5位が大きく変わることはないのではないかと思います。

ただし、2021年の時点で1位である泌尿器系疾患の多くが腎不全だと思いますが2023年に腎不全が猫はなぜなりやすいのかが解明され、2024年から治療薬の治験がスタートする予定です。

今後、腎不全が大きく減ってくることが予想されます。

また、4位の感染症に含まれる猫伝染性腹膜炎(FIP)も2023年に治療方法が確立し死亡率が大幅に改善しつつあります。

㉛猫はなぜ、他の生物より腎不全になりやすい

他の動物と比べて、猫が腎不全になりやすい理由は、獣医学の世界で長らく謎でした。

1996年、人の医師で免疫学の分野で世界的な実績のある研究者「宮崎徹」氏が『AIM』という機能たんぱく質を発見しました。

腎臓病の発症の主な原因は、尿細管(尿の通り道)の詰まりと、尿の通り道が詰まったことで生じる組織の炎症です。

尿の通り道の詰まりは、死んだ細胞の破片などの老廃物(ゴミ)によって引き起こされます。

これらは猫に限りません。

本来であれば尿細管に詰まりが生じると腎臓の機能が低下する為、血液にいる『AIM』が尿に移動し、老廃物にマーキングし、それを目印にマイクロファージが排除します。

こうして腎臓の機能が回復します。

しかし、猫は『AIM』が先天的に機能しておらず、排除できないまま慢性化し腎不全になっていきます。

2022年3月~2023年3月の一年間、進行した慢性腎臓病の猫約10匹を対象に、『AIM』の試験投与を行い想定を上回る良い結果が出ました。(海外学術誌に論文掲載)

宮崎徹「2024年後半に治験をスタートし、26年を目標に猫用の医薬品として農林水産省の承認を得たい」と語っています。

㉜猫が食べると危険なモノ

・ブドウ:中毒、腎不全

・イチジク:中毒、アレルギー

・パパイア、マンゴー:アレルギー

・アボガド:中毒、消化器障害

・ネギ類:赤血球破壊、消化器障害、中毒

・生エビ、生カニ、生イカ、生タコ:ビタミンB1欠乏症

・生貝:ビタミンB1欠乏症、光過敏症

・生豚肉、生鶏肉:食中毒、寄生虫

・ナッツ類、ビターアーモンド、チョコレート:中毒

・キシリトール:低血糖、肝障害

・緑茶・コーヒー・紅茶などのカフェイン、アルコール、生のパン生地:中毒

その他にも危険なモノは無数にありますが人間の風邪薬は大変危険です。

アスピリンという風邪薬の成分は重篤な貧血を引き起こし、肝障害も受けます。

絶対にあげないでください!

少量でも大変危険なモノで命の危険にかかわります。

もし食べてしまったら出来るだけ早く病院に連れて行きましょう。

㉝猫のゴロゴロ音

喉を鳴らしたとき、高音、中低音、低音の3種類あります。

・高音 :要求、期待、甘えたい

・中低音:嬉しい、楽しい、気持ち良い、親子のコミュニケーション

・低音 :苦しい、辛い、怖い、ストレスが酷い

その子によって音の高さは変わりますが音程を使い分けているようです。

2023年の現在でも、なぜ猫は喉を鳴らすのか分かっていないようです。

喉を鳴らす生き物は、他にもアライグマやマングース、カンガルー、アナグマ、ウサギ、モルモットなどがいます。

ネコ科動物は「のどを鳴らす」ネコ亜科と、のどを鳴らすのではなく「吠える」ヒョウ亜科に大別できます。

「のどを鳴らす」と「吠える」の両方できるネコは存在せず、「吠える」にライオン、トラ、ジャガー、ヒョウなどがいます。

ゴロゴロ音は低周波(15ヘルツ)で怪我を早く治す波長という事が分かっています。

実際、避妊手術後の猫は寝ながらゴロゴロ鳴らしているのを確認しています。

≪過去≫

猫のこの低い声が発せられるメカニズムは、しっかり解明されていませんでした。

ほとんどの哺乳類は筋弾性空気力学論(MEAD)に基づいて発声しています。

MEAD:空気が喉頭組織を通る際にそれを震わせることで声を出す。

ところが、猫のゴロゴロ音(低い声)は、MEADではもっと長い声帯が必要であるため、説明できません。

そのため、能動的筋収縮(AMC)と呼ばれる、MEADとは全く違うメカニズムだと長い間考えられていました。

AMC:神経で筋肉を動かして(20~30Hz)呼吸気流を調整する。

しかし、AMCは直接的な経験がなく根拠が乏しいため確証は得られませんでした。

2023年10月3日、学術誌「Current Biology」掲載

『猫が喉を鳴らす仕組み』の論文 オーストリアのウィーン大学ら複数の研究者の研究

猫のゴロゴロの声は、MEADに基づいて発することを証明。

【研究方法】

末期疾患で安楽死予定の8匹の家猫から喉頭のサンプルを摘出。

37℃に加熱/100%に加湿した空気を供給できる垂直チューブを取り付け、レゴブロックと3Dプリントされたマウントで保持して実験を行なった。

【結果】

猫の喉頭に、異常に長い閉じた時間を持つ低い声を出すための「特別な発声モード」があることが分かった。

ゴロゴロと鳴くのは、AMC(筋肉の収縮や神経入力)でなくても実現し、MEADで発声可能であった。

ただし、少なくとも猫が「ゴロゴロ」と「にゃー」、うなり声などの鳴き方を使い分けていることから、脳の電気刺激によって声を変化させているAMCモデルを完全否定せず、修正が必要だとしている。

特に生きている猫のゴロゴロ音は、AMCとMEADの両方によって促進されているのではないかと仮説を立てている。

【史上最高 世界一大きな「ゴロゴロ」音を鳴らす猫】

イギリスのトレーシー氏の飼い猫、元捨て猫マーリンちゃん。

公式なギネス記録では『67.8デシベル』。

しかし、飼い主が測ったときは『100デシベル』を超えていたそうです。

【目安】

20デシベル:木の葉の触れ合う音

30 :郊外の深夜、ささやき声

40 :図書館、市内の深夜

50 :静かなオフィス

60 :洗濯機(1m)、目覚まし時計

70 :セミの鳴き声(2m)、やかんの沸騰音(1m)

80 :布団叩き、地下鉄(車内)

90 :カラオケ(店内中央)、犬の鳴き声(5m)

100 :電車が通る時のガード下

110 :自動車のクラクション(2m)

120 :飛行機のエンジン音

130 :ジェット機の離陸時

※50デシベル以上は睡眠に影響を及ぼすレベル

㉞『猫が顔を洗うと雨が降る』

ことわざ「猫が顔を洗うと雨が降る」猫が顔を洗っているようなしぐさをすると、もうすぐ雨が降ってくる という意味

・湿気が増すとヒゲの張りを失ってしまうため、そのハリの回復の為、ヒゲの手入れをする。

猫のヒゲは湿気を感じるセンサーの役割もしているため、低気圧が近づき空気中の湿気が多くなるとヒゲの表面に水分が付着して重くなり、ヒゲの張りを失います。 それを元に戻すため顔をこすってヒゲを手入れします。

・湿気が増すとノミが活発に動くため痒くなって顔を擦る。

ノミの活動期は、気温18~27℃、湿度75~85%くらいを好みます。

そのため、1~3月の寒い時期は活動しておらず、冬以外に発生しやすいです。

特に、梅雨の始まる時期、7~9月の夏の時期に活発になります。

ノミ活動期は、比較的雨も多く、ことわざとして言われるようになったのかもしれません。

明治43年に出版された猫研究書『猫』(著:石田孫太郎)では、

「猫 顔を拭ふて その手 耳を越せば降雨」

「猫 顔を拭ふて その手 耳を越さねば晴天」

と紹介されています。

また『日本俗信辞典』では『猫の洗面と晴雨』として

「猫の手水は雨(筑前地方)」

「猫が背中から頭を撫で下ろせば長雨(沖縄・竹富島)」

「猫が口元だけ洗うときは雨(岐阜)」

など、 その他多くの俗信が紹介されています。

現在も『猫が顔を洗うこと』と『雨が降る』の関係について、科学的な因果関係が検証されているそうです。

㉟猫はなぜ「猫背」なのか

1.獲物を狩る際に静かに近づき飛び掛かるのに適した体として進化した。

犬科の動物が狩りをする際、走って追いかけて狩るため、体はまっすぐの方が、スピードが出ます。

逆に、猫のように静かに近づき飛び掛かる場合、丸く曲がった背は瞬発力を上げるのに都合がよいです。

2.高い所から飛び降りた際、衝撃を吸収するため。

高い所から飛び降りた際、関節を多くすることでショックを吸収し怪我をしにくくしています。

実際、猫の骨は244本あり、人間よりも44本、関節が多くなっています。

猫の肩甲骨は鎖骨とつながっておらず、猫には肩がありません。

そのため狭い隙間にもスムーズに入ることができます。

㊱猫の「お腹のたるみ」

日本名で『ルーズスキン(弛んだ皮膚)』

英名で『プライモーディアルポーチ(原始的な袋)』

≪役割≫

1.お腹を守る。 (喧嘩などで内臓を傷つけないようにするため)

2.俊敏な動きをしても余裕のある皮膚。

3.多くを食べても突っ張らない皮膚。

4.お腹の保温効果。

肥満や出産などでも弛むことはありますが、それとは別で弛んでいる皮膚です。

アメリカンショートヘア、エジプシャンマウ、ベンガル、ピクシーボブができやすいです。

肥満との見分け方としては、肥満は首周りにも肉がつくので、そこを確認するとよいです。

㊲猫のグルーミング(毛づくろい)

成猫は1日の活動時間が平均10時間、睡眠時間は14時間になります。

猫は起きている時間の平均約24%をグルーミングに使っているそうです。

つまり約2時間20分グルーミングをしています。

猫は生後5か月未満、高齢期の頃は20時間以上寝ることもあります。

≪理由≫

野生の猫は、単独行動をする獲物を獲って食べる完全肉食の狩猟動物です。

そのため、自分の存在を獲物や敵から隠すため、体についた匂いを消す必要があります。

それ以外にもグルーミングは、心を落ち着ける効果などもあります。

1.体を清潔にするため(臭いを消すため)

セルフグルーミング:狩りや食事中についた匂いや汚れを取り、獲物や敵に居場所を気づかれないようにします。

そのため食後には前肢や口周りだけでなく、体中のグルーミングをする習慣が残っています。

2.リラックス効果

ストレスを感じたとき:緊張、不安、失敗など感じた時にグルーミングをします。

代償行動といい、緊張や不安感、目的が達成できなかった欲求不満などの感情をグルーミングで軽減する行動。

3.親愛行動

アログルーミング:母猫が子猫の身体にグルーミングをするように、猫同士でお互いを舐めあう行為。

仲の良い関係であれば行われ、愛猫によっては飼主を舐める場合もあります。

いずれもリラックスしたときの親愛行動であり、安心している状態でもあります。

4.体温調節

暑いとき:被毛を整えることで身体に溜まった熱を発散しやすくします。

また、舐めるときの唾液が蒸発することで体温を冷やす働きがあります。

汗は主に肉球からしか出ないため、体温調整行為になりました。

※犬のように、猫が口で息をしている状態は、体力のない子が走り回った場合にすることがありますが、

それ以外では、かなりのストレス時や病気の場合があります。

㊳猫は、なぜよく寝るのか?

・完全肉食で狩猟動物であるため、狩りをする体力を残すために、できるだけ寝て過ごします。

草食動物と違い、肉食動物の栄養摂取は短時間ですむため、野生化では狩り以外の時間はできるだけ寝て過ごし、

体力消費を減らそうとします。

また、雨の日では獲物が動かず、狩りが困難なため、ほとんど寝て過ごすようです。

イエネコの成猫は平均14時間の睡眠を取り、生後5か月未満、高齢期の猫は約20時間睡眠を取ります。

シニア期では老化と共に聴力が衰え、エネルギー摂取量も減るため、睡眠時間が長くなっていきます。

猫にとって睡眠時間は重要で、室内飼いと野良猫では寿命が半分以下とされています。

病気や怪我、食事事情など要因は色々ありますが、睡眠不足もその一つだと言われています。

㊴猫の平均体温

猫のご先祖様(リビアヤマネコ)は砂漠地帯で生活しており、高温環境に適応する生体メカニズムを有しているため、寒さには弱い動物です。

人の平熱は、平均36.89度。平熱が35.0~37.0℃と幅広いです。

犬の平熱が、37.5~39.0℃。 運動するのに適した体温になっています。

猫の平熱は、38.0~39.0℃ 人間よりも平熱が1℃以上高く、38℃台が平熱とされています。

人間同様に猫にも平熱を保つなど、生体リズムを正常に維持する「恒常性」という機能があり、よほどのことがない限り、体温が高低しないよう、一定に調節しています。

猫の体温に異常がある場合は、恒常性が保たれていない状態であるという認識が必要です。

体温が37.2℃以下は低体温症と呼ばれ、全身の細胞や臓器に栄養が届かず体温が維持できていない状態です。

40℃以上になると熱中症と呼ばれ、開口呼吸や下痢、けいれん、ショック状態におちいることもあり大変危険です。

例外はスフィンクスという毛のない猫で平均体温が他の猫よりも高いそうです。

㊵猫の帰巣本能

帰巣本能(帰巣性)とは、動物が見知らぬ場所から自分のテリトリーに正確に戻ってくる能力のことです。

外猫と室内飼いの猫、猫の種類によっても、帰巣本能は大きく違うようです。

また、猫は過ごしやすさを優先し、帰れないとその場に住み着いてしまうことがあります。

『猫の帰巣本能に関する実験』

迷路の簡略図(15度の間隔で計24か所の出口を作り、その間に壁を立てたもの)

迷路の簡略図(15度の間隔で計24か所の出口を作り、その間に壁を立てたもの)野原に、太陽の位置を分からないよう屋根を付けた円形の部屋を用意し、借りてきた猫を1匹部屋の中心に置いた。

猫は麻酔で眠った状態で家から運び、置かれてから目を覚まし、どの方向の扉から出るかを調べた。

結果、かなり多くの猫が家のある方向の扉から出た。

また、磁力のあるものを装着した猫は方角が分からなくなった。

『へリックの実験(1922年)』

1922年、「フランシス・H・ヘリック」は、子猫を生んだばかりの母猫を使い、実験を行った。

1.母猫を周りが見えない入れ物に入れ、車に乗せて遠い場所に連れて行った。

2.その場所で母猫を出し、子猫の元へ戻れるか観察した。

3.距離は、1.6~26.4㎞に設定され、合計8回の実験が行われた。

≪結果≫

・母猫は最初の7回まで子猫の元へ戻ることができた。

・26.4㎞だけ帰ることができなかった。

・8回の実験中4回は、放たれてすぐに正しい方向に向かって歩き出した。

『プレヒトの実験(1954年)』

1954年、ドイツの「プレヒト」らは、迷路を使って実験を行った。

迷路には6方向に出口があり、出口の選択で、家路への正確な方角を認識できるのか観察した。

≪結果≫

迷路が自宅から5㎞の距離では、60%が正確な出口を選択した。

正解率は1/6(16%)であるため、正しい出口を理解し選択できていることが分かった。

結果には個体差があり、自宅と迷路の間を行き来した経験のある猫は正解率が高く、研究室内で育てられた猫は低かった。

『ダニエルによるアンケート調査(2013年~)』

アメリカで「Lost Pet Research」という動物の捜索サービスを提供するサイトを運営している「ダニエル」は、

2013年より猫の帰巣行動に関するアンケート調査を行っています。

【2018年7月に発表された中間報告】

≪結果≫

・帰巣行動を示した猫のほとんどが外飼い、もしくは外出自由だった

・オスの方がメスより帰巣行動をより多く示した

・去勢・避妊手術をしていない方が、手術済より帰巣行動をより多く示した

・性格と帰巣行動には関連性がない

・ほとんどが5~7.5日で帰ってきた

・平均移動距離は2~4マイル(3.2~6.4㎞)だった

【考察】

帰巣本能に関してのメカニズムは解明されていませんが、現在考えられているものが4つあります。

1.体内磁石

人間を含め、動物は地球の磁場を感知する能力を持っています。

これを「体内磁石」と呼び、動物の組織内にある鉄の微粒子が関係していると考えられていますが、詳しくは分かっていません。

2.体内時計

体内時計とは、同じ場所に暮らすことでできる時間感覚のことです。

違う場所に行った時、太陽の位置の違いを感知し、そのズレを修正するように移動することでテリトリーに戻ることができます。

3.場所細胞(方向細胞)

1990年、ラットの脳内で発見された細胞。

1つの細胞が1つの場所を記憶し、その場所を通過した時だけ活性化します。

脳のナビゲーションシステムのようなもので、多くの脊椎動物が持っていると考えられています。

4.感覚地図

動物は、「視覚、聴覚、嗅覚などから得た情報で、頭の中に地図(感覚地図)を作り上げる能力」があると考えられています。

『フロリダ州ウエストパームビーチに住む三毛猫「ホリー」』

2013年、当時4歳だったホリーは、飼主夫妻と一緒にフロリダ州デイトナに来ていた。

そこでホリーは車から逃げ、行方不明になってしまった。

それから63日後、逃げた場所から320㎞離れた自宅近くまで戻ってきた。

その時の体重は半分以下になっており、マイクロチップでホリーと分かった。

保護された時の状態は、鳴くこともできないほど弱っており、爪や肉球はボロボロになっていた。

そのため、自力で歩いて帰ってきた証拠であると考えられている。

『アメリカの動物学者ワイルダーが紹介した「シュガー」』

カルフォルニアからオクラホマに引っ越す際、「シュガー」を隣人に譲った。

しかし、すぐにシュガーは脱走。

1年2ヶ月後、引っ越し先の飼主の元にたどり着いた。

引っ越し先を知らないシュガーに、どうやって飼主のいる場所が分かったのか分かっていない。

シュガーの歩いた道のりは、ロッキー山脈や砂漠があり、距離は少なくとも2,400㎞あるという。

『昭和53年(1978年)、3歳のオス猫「トラ」』

稲田氏の寄稿「帰ってきた猫」(1975年8月12日読売新聞夕刊)

稲田氏の寄稿「帰ってきた猫」(1975年8月12日読売新聞夕刊)東京都武蔵野市のアパートで飼主の女性と暮らしていた。

飼主が結婚準備でアパートを引き払い、トラと故郷の長野市に戻ることになった。

しかし、長崎についた3日後、トラは脱走。

5ヶ月後、もとの家がある武蔵野市で発見された。

元の家の近所に飼主の姉が住んでおり、鳴き声に気づいて玄関のドアを開けたところ、

嬉しそうに鳴きながら家の中に入ってきたそうだ。

武蔵野市から長野市までの鉄道距離は233㎞、徒歩であれば更に長い距離と考えられる。

㊶猫の発情

・メス猫の初めての発情は、一般的に性成熟を迎えた生後6~12ヶ月頃です。

メス猫の発情には「発情周期」という4つの繰り返すサイクルがあります。

1.発情前期(期間:約1~5日)

行動の活発化、排尿回数の増加、食欲低下など。

飼主に対して普段以上に甘える行動をしますが、この時期はまだ、オス猫が寄って来ても交配を許しません。

期間としては5日~20日間続きます。

2.発情期(4日~14日間)

非常に強い発情鳴き、マーキング行動、床に背中を擦り付ける、腰を高く持ち上げるロードシスのポーズなど。

発情ピークで、オス猫を受け入れる交配期になります。

3.発情後期(期間:交尾後1~3日、未交尾で約7日)

交尾後、発情行動が急速に減少し収まっていきます。

未交尾の場合、約7日後に再び発情前期に戻ります。

4.発情間期(期間:次の発情期、または妊娠出産後まで)

次の発情までの期間で、発情期特有の行動は見られません。

発情期に交尾をしていない、交尾をしても妊娠していない場合、次の発情期に発情前期へ移ります。

妊娠した場合、60日~68日で出産し、子猫が離乳すると次の発情期がきます。

【猫の繁殖期】

猫の発情は年に2~3回とされていますが妊娠しなかった場合、若年期では、すぐに発情が始まる場合もあります。

繁殖期の訪れは昼間の長さが延び始めた1月頃に始まり9月頃まで続くことがあります。

春(2月~4月)、夏(6月~8月)が最も多いと思われます。

メス猫の発情は日照時間と関係し、1日12~14時間以上明るい環境下で発情する為、季節が関係なくなっています。

猫は交尾をすると卵子が下りてくる『多排卵動物』で生理はありません。

交尾するたびに排卵する為、一度に複数のオスの子供を授かることが可能です。

【オス猫の発情】

オス猫は、生後3ヶ月頃から性成熟が始まり、生後5~6ヶ月頃には精巣が発達します。

この時期からマウンティングやマーキングなどが始まります。

生後9~12ヶ月ごろには交尾ができる体への準備が整い、本格的な交配が可能になります。

メス猫のような発情周期はなく、発情中のメス猫の鳴き声やフェロモンに刺激され発情が誘発されます。

オス猫には、より強い種を残すため、子猫を他のオス猫が殺す「子殺し」という習性があり、全て殺すとメス猫は強い個体を残すために再度発情します。

この子殺しに失敗すると、メス猫はそのオス猫が近づくだけで強く威嚇するようになり一生嫌われるようになります。

㊷ロードシスのポーズ

腰を高く持ち上げてかがむ「ロードシスのポーズ」と呼ばれる姿勢

腰を高く持ち上げてかがむ「ロードシスのポーズ」と呼ばれる姿勢ロードシス(lordosis)は、猫やネズミなどの哺乳類のメスの発情期における反射をいいます。

触覚的刺激に対して、脊柱を背屈させる動作。

これを指して「ロードシスのポーズ」と呼びます。

ロードシスは、オスや発情期を迎えていないメスには起きません。

㊸猫の記憶力はスゴイ

記憶には短期記憶と長期記憶に分けられますが、猫は短期記憶に優れ、人間の20倍という実験結果が出ています。

・アメリカのミシガン大学『犬・猫の記憶力の実験』

【実験方法】

1.多くの箱の中から、ランプが点いた箱の中にだけ餌があることを覚えさせる

2.一つの箱にランプを付け、消す

3.一定時間経った後に、ランプの付いた箱に行く時間を調べた

≪結果≫

・犬の記憶力が5分間だったのに対して猫の記憶力は16時間だった。

・同じテストを受けたチンパンジーやオランウータンより優れていた。

・箱の中身に興味が強ければ強いほど時間が長くなり、おもちゃでは10分程度だった。

・短期記憶が大変優れていることが証明された。

・カナダのモントリオール大学の調査

猫が認識能力「対象の永続性に関する実験(見えていたものが見えなくなった後も、そこにあり続ける)」

例1)トイレに行った飼い主がトイレから出てくるまでドアの前で待ち続ける。

例2)獲物が物の陰に隠れた後も出てくるのを待ち続ける。

例3)猫同士のじゃれ合いで対象が隠れるとそこに狙いを定める。

これこそが対象の永続性の能力があると裏付ける行動であり、猫の記憶力を証明するものでもある。

これは、猫が人間の1歳半~2歳くらいの記憶力がある可能性が示した。

・カナダのアルバータ大学の調査

猫の「障害物記憶(障害物を乗り越えた時の高さを覚える能力)」

例)障害物をまたいだ時、前足で乗り越えた後に確認無しで後ろ足も乗り越えられる。

歩行中の猫は、障害物があっても、前足→後ろ足という順番で持ち挙げ、後ろ足が障害物にぶつかることはない。

10~200秒ほどの中断を挟んでも、猫たちは前足と同じ高さまでちゃんと後ろ足を挙上できることが確認できた。

目で捉えた映像記憶はわずか30秒ほどで消えるとされるが、障害物記憶に関しては10分以上も保持できる個体がいた。

・アメリカ/ジョージアのトビリシ国立大学神経学部のチーム

「長期記憶実験」

4頭の猫を対象とし「遅延見本合わせ課題」をクリアした上で長期記憶能力の検証を行いました。

【遅延見本合わせ課題】

「正解を提示し、時間を置いて複数の選択肢の中から正解だけを選ぶ課題」で、記憶保持能力の限界を測るときに用いられます。

猫に正解を口頭で伝えることはできませんので、動機付けにおやつが用いられました。

1.目の前に3つのお皿を置き、正解が載ったお皿を選んだときだけおやつがもらえます。

2.正解を提示してから選択を始めるまでに10~30秒のインターバルを設けます。

3.「5日間で100回の試技のうち最低80回正解する」という基準を満たすまでトレーニングします。

≪結果≫

4頭すべてが基準をクリアしました。

インターバル10秒をマスターするまでに間違った回数は平均84回。

インターバル30秒をマスターするまでのそれが90回で、大差は見られませんでした。

「猫の長期記憶実験」

1.前の課題をマスターした同じ猫たちを用います。

2.インターバルを5~10分に伸ばし、クリアするまでトレーニングを繰り返しました。

≪結果≫

インターバル5分をマスターするまでに間違った回数は平均6回。

インターバル10分をマスターするまでのそれがわずか2回。

・猫たちは少なくとも10分間、視覚的イメージを記憶の中に保持できる可能性が示されました。

「8頭の猫を対象とした調査」

同様の実験では、インターバル20分に伸ばしても20回の試技中18回以上正解で基準をクリアしています。

≪まとめ≫

猫の「視覚的な短期記憶」に関しては、わずか30秒程度で急速に悪化するとされています。

「長期記憶実験」では「猫が対象物に近づき足で選ぶ」という行動記憶なので、少し記憶が長く覚えられるのかもしれません。

本来、猫は「生死に直結するような強烈な不快体験」を伴う場合、記憶力が増強し、年単位~一生レベルで覚えていると考えられています。

逆に、強烈な快感を伴う場合も同様で、一度交尾をしたメスをオスは忘れることはありません。

㊹猫の脳化指数と知能指数

「脳化指数」

1973年、ハリー・ジェリソンが考案した「動物の知性の指標」。

体重が大きいほど脳も重くなる傾向があるため、それが補正される。

脳化指数(=EQ)は「脳の重量÷体重の2/3乗」で表され、数値が高いほどその動物は賢いとされる。

ネコのEQを1とする算出式が一般的である。

※脳化指数は単独の数値に意味はなく、比較にのみ使われる。

ジェリソンが最初に使った、ネコのEQを1とする算出式が一般的である。

【脳化指数表】 脳重量 EQ

ヒト :1250-1450 7.4~7.8

バンドウイルカ :1350 5.3

シロガオオマキザル:57 4.8

リスザル :23 2.3

チンパンジー :330-430 2.2~2.5

クジラ :2600-9000 1.8

キツネ :53 1.6

ゴリラ :530-570 1.5~1.8

アフリカゾウ :4200 1.3

カラス : 1.25

イヌ :64 1.2

リス :7.0 1.1

ネコ :25 1.0

スズメ : 1.0

ウマ :510 0.9

ライオン :260 0.6

マウス :0.3 0.5

ウサギ :11 0.4

ラット :2.0 0.4

ニワトリ : 0.25

哺乳類以外の動物は一般的にEQが低い傾向があるが、鳥類や魚類などの細胞のサイズは小さく哺乳類より多くの脳細胞がある為、小さな脳でも高い学習能力を可能にしている。

よって類が異なる生物の知能の比較は非常に困難で、一概にEQで知能が高い、低いとは断定できない。

「知能指数(IQ」

| 動物の種類 | 人間の年齢相当 | 特徴的な知能能力 |

| カラス | 人間の5~7歳相当 | 道具の使用、未来の計画、顔の識別、問題解決、洞察力、記憶力、模倣 |

| イルカ | 人間の4~6歳 | 道具の使用、複雑なコミュニケーション、自己認識、協力、文化、感情 |

| ゾウ | 人間の4~6歳 | 長期記憶、複雑な社会的行動、共感、道具の使用、自己認識 |

| アフリカン・グレイ・パロット | 人間の4~6歳 | 言語理解、模倣、論理的推論、問題解決、数概念 |

| チンパンジー | 人間の3~5歳 | 道具の使用、自己認識、複雑な社会的行動、協力、共感、未来計画、記号理解 |

| オランウータン | 人間の3~5歳 | 道具の使用、未来の計画、社会的学習、複雑な巣作り、長期記憶 |

| ゴリラ | 人間の3~4歳 | 自己認識、社会的行動、コミュニケーション、簡単な道具の使用 |

| ブタ | 人間の3~4歳 | 複雑なタスクの学習、長期記憶、鏡像自己認識、共感、感情 |

| ボーダーコリー | 人間の2~4歳 | 高い訓練性、指示理解、感情の読み取り、問題解決、優れた記憶力 |

| プードル | 人間の2~4歳 | 高い学習能力、指示理解、社交性、問題解決能力、優れた記憶力 |

| ネコ | 人間の2~3歳相当 | 独立した問題解決、観察力、環境への適応、狩猟本能 |

| ラット | 人間の2~3歳相当 | 学習と記憶、問題解決、社会的認識、柔軟な行動、ナビゲーション |

| ハチ | 人間の幼児~2歳 | 高度な問題解決、効率的なルート選択、視覚と触覚の連携、コミュニケーション、学習 |

㊺猫に「アロマ、お香、線香」がダメな訳

【アロマ】

猫は植物由来の精油成分を代謝できない特質を持つので、精油の香り成分を浴び続けることで、体内に毒素が蓄積していき、最終的に中毒を起こす可能性があります。

エッセンシャルオイル(精油):100%天然素材から作られたもの

アロマオイル:合成香料やアルコールなどが混ざっているもの

エッセンシャルオイル(=精油)が猫にとって有害なのは、猫が人間や犬とは違い、完全肉食動物のため。

猫の肝臓の代謝機能は、進化の途中で肉食に合った肝機能が残り、有害な物質を無害な物質に変化させる重要な解毒機能のひとつが退化しています。

「体内に入る、香りをかぐ、皮膚で成分を吸収する」ことで、嘔吐やめまい、命の危険を及ぼすこともあります。

精油は植物由来なので、肉食動物は体内で分解できず、体内に溜まり、腎臓などを破壊する危険性があります。

≪特に危険なモノ≫

香り成分 使われている植物

・リモネン・・・・オレンジスイート、グレープフルーツ、レモン、ベルガモット など

・ピネン・・・・・ユーカリ、パイン、サイプレス、フランキンセンス など

・フェノール系・・シナモンリーフ、タイムホワイト、パチュリー、ミルラ、クローブバッド など

・ケトン系・・・・ペパーミント、ローズマリー など

※他にも危険な香りはあります。

精油を使ったお香にはこういった香り成分が使われていることも多く、これらの香りは危険が高いといわれています。

全ての精油が有害では無いようですが、同じ原料植物から生産されても様々な要因で成分が変化するため、猫にとってどの精油が安全なのか分かっていません。

【お香】

様々な植物を原材料にして、作られています。

・原料によっては、猫に害を与えるものがあります。

・エッセンシャルオイル(精油)が入っているものもあります。

・煙が出るため臭いが付きやすく猫のストレスになる場合があります。

【線香】

線香を燃やすと多くの有害物質が発生し、タバコの燃焼時よりも高濃度のPM2.5が室内に長時間浮遊することが知られています。

また最近の臨床研究で、線香を日常的に使用する家庭の子供は、使用しない家庭と比べて喘息のリスクが高く、肺機能も低下しやすくなることが報告されています。

≪結果≫

猫のいる家庭で「アロマ、お香、線香」はしない方が良いでしょう。

まだ、研究されていない部門であり、はっきりとしたことはわかっていません。

しかし、実際に実害の出ている例もあるようですのでしない方が無難と思われます。

㊻平均的なイエネコの走るスピード

海外での実験で逃走する猫の早さを計測、時速30マイル(48km)でした。

単純計算で100m走を7.5秒になります。

ウサイン・ボルトの記録が100m:9.58秒(時速37.5km)です。

【他の猫科】

ライオン :58km

ヒョウ :58km

トラ :65km

ピューマ :80km

カラカル :80km

ジャガー :80km

サーバルキャット:80km

チーター :110km

【速度を生み出す秘密】

・後ろ脚の「速筋(白筋)」の発達。

「白筋」は速筋とも呼ばれ、ダッシュやジャンプなどの瞬発系の動きに使われる筋肉です。

ただし、ネコ科は「遅筋(赤筋)」が発達していないため、持久力に欠けるため、狩りに失敗しても深追いしません。

「遅筋」は疲労に強く、時間をかけて集団で狩りするイヌ科動物が発達しています。

ちなみに、猫が最も早い年齢は、2~5歳の頃と言われています。

・柔軟性としなやかさを兼ね備えた身体。

柔らかい背骨の上下運動がバネのように推進力を高め、瞬発力を生かして、獲物に迫ります。

単独で狩りをするため、走りや敏捷性など、個の能力を高め、成功率を上げる進化をしてきました。

「猫背」が瞬発力を上げる強力なバネの役割になっています。

・後ろ足の指が4本に進化したこと。

地面に接する足の面積が狭いほど、地面を蹴る力が分散されず、一点に集中するため、速く走れる傾向にあります。

㊼チーターの速さの秘密

チーターは700mを22.4秒で走った記録があり、これは時速112.5kmとなります。

また、走り出してから2秒で時速72kmに到達しています。

チーターの狩りは獲物の30m手前からスタートし100~200mの間が勝負で、その勝率は5割だそうです。

そして、スピードを維持できるのもせいぜい500mが限界だそうです。

インペリアル・カレッジ・ロンドンのDavid Labonte氏の研究チーム

『動物の動きをモデル化する研究』

一般的に動物は体格が大きいほど身体能力の数値が大きい傾向のため、最速が中間的な体格のチーターは例外的と言えます。

【チーターはなぜ中間的な体格にもかかわらず地上で最速なのか?】

・体重0.0001gのダニから体重6トンのゾウまで

400種類以上もの動物の走る速さを方程式から算出 ⇒ 実際測定された値との比較を行う

≪結果≫

ほぼ全ての動物について、走る速さの最高速度を計算することに成功。

最も足が速い動物の最適な体重50kg

チーターはその体重に該当することがわかった。

【チーターの速さの理由】

・風の抵抗を受けにくい体型:小さい頭、細くて長い足、引き締まった胴体、流線型の体型。

・膨大な数の速筋繊維:チーターは全筋肉の約75%が速筋でできています。

・速さが出る最適な体重と筋肉の比率をもちます。

・仕舞うことのできない爪:優れたグリップ力を発揮。瞬発力を底上げします。

・走り方「飛翔期」

全速力時の歩幅が7mあります。

2種類の飛翔期「体を曲げている時」「伸ばしている時」、地面を蹴る→飛翔する→地面を蹴る、運動サイクルの高速化。

※「飛翔期」:足が全て地面から離れている状態のこと

㊽成猫のオス・メスの見分け方

成猫になっていると、顔の形である程度オス・メスの違いを見分けられるようになります。

【オス猫の顔】

1.エラが張ったように頬が膨らみます。

男性ホルモンの影響で、ケンカ時にかまれる可能性があるため、ダメージを減らすために頬の皮や頬の内部が厚くなります。

2.ウィスカーパッド(ヒゲ袋)が大きくなります。

ヒゲの生えている部分がふっくらし、威厳のある顔つきになります。

3.鼻スジから太く大きくなります。

鼻スジが太くなることで目の距離も離れ気味になります。

猫はケンカをする際、目を狙うそうなので目の距離を離しているのかもしれません。

4.全体的に顔が大きくなるため、眼が小さく見える

実際の目の大きさは同じですが、顔が横に大きくなるので、眼が小さく見えます。

【メス猫の顔】

1.頬は膨らまず、顔が小さくコンパクトになっています。

顎も小さいため頭の形が楕円というよりはマルに近く小顔の印象になります。

2.ウィスカーパッドも小さいです。

ヒゲの生えている部分がオスよりも小さく、顔の印象が可愛く上品な感じになります。

3.鼻スジが細く小さくなります。

オスが目の距離と鼻がほぼ同じ幅に対して、メスは鼻の幅より目の距離が狭く近くなります。

4.顔が丸く小さくなるため、眼が大きく見えます。

実際の目の大きさはオスと同じですが、他のパーツが小さいため、眼が大きく見え印象が強くなります。

【オス猫】

オス猫は性ホルモンの影響によって、筋肉や骨格が発達し、ガッシリした印象になります。

発達した筋肉や骨格を支えるために、全体的に足(前足の甲や肉球)が大きくなります。

性ホルモンにより、ヒゲが太く長くなることもあります。

メス猫をめぐる争いは、顔が大きく立派なことが優位になるといわれ、メスは顔が大きいオスを選ぶ傾向があるそうです。

㊾猫の好きな匂い、嫌いな臭い

【好きな匂い】

1.またたび、キャットニップ

またたび

またたび  キャットニップ

キャットニップまたたびは、『マタタビラクトン』という成分があり、中枢神経を刺激されたような状態になります。

キウイの木の根や枝などにも『マタタビラクトン』が含まれています。

キャットニップやキャットミントには、それに近い成分で『ネペタラクトン』というものが含まれます。

味噌川草はキャットミントの一種になります。

※キャットミント(ネペタ)は、 色々な品種がありますが、薬効があるものをキャットニップ、その他をキャットミントと呼んで区別することが多いようです。

2.メントール

メンソレータム

メンソレータム  湿布

湿布ミントから抽出される天然メントールと、人工的な合成メントールがあり、清涼感と鎮痛効果のために使用されています。

一般的には、ミントの匂いは嫌がるのですが、一定数の猫がメントールを好んでいます。

シップ薬に、猫が舐めたり、陶酔するというケースが見られます。

猫がメントールの香りを好む理由はわかっていません。

しかし、天然メントールはハッカ全草を精製し作るので、同じミント科のキャットニップと似た作用があると考えられます。

※健康を害する恐れがあるため、猫が摂取しないよう注意が必要です。

メントール系やティーツリーによる中毒は、呼吸困難や神経症状が急速に進行するため大変危険です。

3.飼い主の匂い

一緒に生活する飼主の匂いは、猫に安心感を与えます。

そして、人間の汗や足の匂いは、猫が感じるフェロモンと、似ているからではないかと考えられています。

フェロモンを感知するヤコブソン器官で、フェロモンに近い匂いだと感じられたとき、フレーメン反応が起きます。

足や靴の臭いを嗅いだ際によく見られます。

4.魚のにおい

島国である日本特有のものと思われがちですが、日本に限らず、地理的な要因(環境)が大きく関係しています。

魚を食べる人たちの暮らしに密接に関係してきた猫は、日本に限らずどの国でも世代を超えて魚の匂いが好きになります。

これは、ペットフードメーカーが販売するキャットフードに、嗜好性を高めるために、フィッシュフレーバーやフィッシュオイルが使用されていることからあきらかです。

「フィッシュオイル」とは魚を煮つめ、出た煮汁から油だけを分離したものです。

魚油とも呼び、原料は「イワシ、サバ、スケソウダラなど」が多く用いられています。

【嫌いな臭い】

1.酸っぱいにおい

猫は基本的に匂いで食べ物を判断します。

酸っぱい匂いは腐った(傷んだ)匂いと判断し不快な匂いとします。

柑橘系は、「リモネン」という成分が解毒できないため嫌うと考えられています。

ハーブであるレモングラスもその一つです。

2.苦いにおい

苦い臭いは、猫の中では毒の臭いとして嫌っています。

コーヒーの匂いは苦味が強く猫の嫌いな匂いです。

コーヒーや紅茶はカフェインが中毒を起こすので絶対あげてはいけません。

3.刺激の強いにおい

香辛料で胡椒や唐辛子などの刺激が強いものも嫌います。

またシナモンも嫌な匂いです。

アロエやハーブ系は臭いも強く、中毒を起こす可能性もあります。

4.タバコの臭い

タバコの臭いは動物全般が嫌がります。

それ以前にタバコの有害物質の影響を人間の5~6倍受けてしまうので大変危険です。

猫にたばこの煙を吹きかけると死ぬという話もあります。

5.男性の汗

研究結果で哺乳類全般が苦手な匂いという事が分かっています。

マウス実験でも強いストレス反応が出ました。

自然界では単独のオスは攻撃的なため、オスの匂いに危険を感じているのではないかと考えられています。

飼主であれば好い匂いで、見ず知らずの人では嫌いな臭いになるのかもしれません。

【猫除け液の作り方】

1.木酢液、竹酢液を水で薄め、唐辛子10~15本とレモンバームの葉10~30枚を浸します。

2.1~2日置き、唐辛子と葉を取り除いたら出来上がり。

3.使う際は4~8倍に薄めて撒いてください。

㊿猫のうんちはなぜ臭い?

肉食動物のうんちは臭くなります。

猫は、完全な肉食動物で、肉や魚といった動物性タンパク質が占める割合が高くなっています。

動物性タンパク質は、腸内細菌の中で悪臭の元を作る菌のエサとなりやすい傾向があります。

胃や小腸で消化しきれなかった大量の動物性たんぱく質は、大腸の腸内細菌に分解されます。

分解の際、臭いのもととなるアンモニアが発生し、その結果うんちが臭くなってしまいます。

そのため、自分の痕跡を隠すために、念入りに糞尿に土や砂をかける習性があります。

しかし、放置する場合もあり、これは縄張り行動と考えられていました。

フンの悪臭を放出する原因には何が含まれているか、猫がフンをどのように認識しているか、などは未解明でした。

岩手大学農学部応用生物化学科 宮崎雅雄准教授ら研究 科学誌「ジャーナル・オブ・ケミカル・エコロジー」掲載

『ネコのフンの悪臭の原因物質の解明』

「ガスクロマトグラフ質量分析計」を使い、悪臭を放つ揮発性の化合物組成を詳しく分析。

≪結果≫

2018年、原因物質は「3−メルカプト−3−メチル−1−ブタノール」(MMB)という硫黄含有化合物であると突き止めた。

MMBはネコ特有のアミノ酸「フェリニン」の分解物で、2006年に尿の臭いの原因物質であることを解明していたが、

フンの悪臭の原因でもあった。

MMBはオスの方がメスより多いことも判明した。

『ネコがフンの主をどのように識別しているか』

MMBを除いたフンとMMBを含むフン、それぞれの臭いをネコに嗅がせる動物実験を繰り返した。

≪結果≫

ネコがフンの臭いを嗅ぎつけた時、MMBを含むものと含まないものを識別できることが分かった。

ネコはそうした嗅ぎ分けにより、フンの臭いの主がネコか他の動物かを識別。

さらに、MMBを多く含んで臭いが強ければオスのものと識別しているらしい。

≪まとめ≫

「悪臭の元となっている化合物は、 フンの主がオスかどうかを識別するフェロモンとして機能している」

「MMBは、オスの方がメスより多い」

MMBは金属イオンと結合しやすい性質があり、結合すると揮発できなくなって臭いを取り除くことができる。

こうした性質を利用することでネコの糞尿の悪臭対策に使える可能性がある。

【猫のフンのその他の匂いの元】

「インドール」、「スカトール」、「硫化水素」など

・インドール、スカトールは基本的なウンチ臭。 硫化水素は卵の腐敗臭。

インドールとスカトールは、濃度によって感じ方が大きく変わる成分で、濃くなると猫の便臭。

薄くなるとスミレの花やジャスミンの花の香りに近くなります。