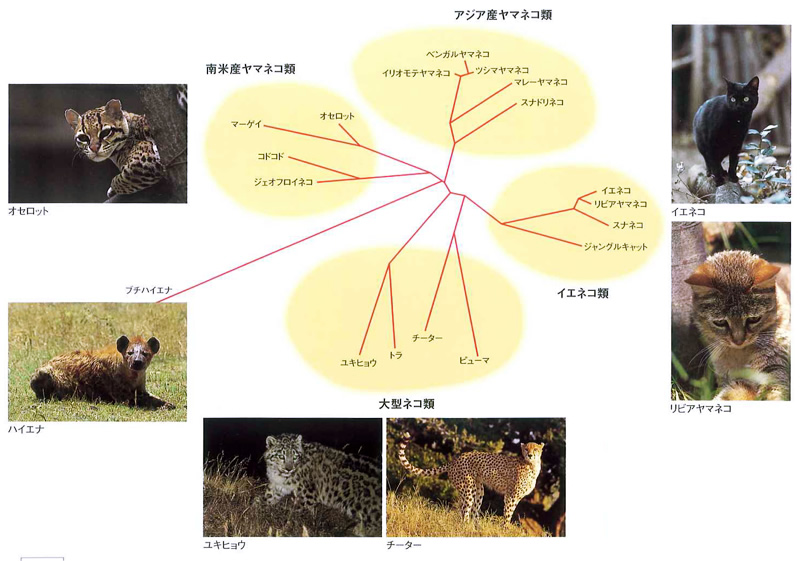

①イエネコ

②リビアヤマネコ

③古代エジプトは猫によって滅びた

④日本最古の猫の跡

⑤日本最古の猫の名前

⑥平安時代、猫は「ねこま」と呼ばれていた

⑦日本猫

⑧猫は長く生きるとネコマタになる

⑨黒猫が嫌われた理由

⑩日本では黒猫は「福猫」

⑪8月17日 黒猫感謝の日

⑫10月27日は「全国黒猫の日」

⑬猫の日

⑭猫は犬よりも『品種が少ない』…その理由

①イエネコ

学名「felis sylvestris catus(フェリス・シルヴェストリス・カトゥス)」

通称「猫」で、正式には「イエネコ」の事を指します。

「哺乳類・食肉目・ネコ科・ネコ亜科・ネコ属・イエネコ」に分類される、リビアヤマネコが家畜化されたものです。

ネコ科は他に、チーター亜科とヒョウ亜科に分かれます。

ネコ亜科は小型、中型ネコ科。

チーター亜科とヒョウ亜科は大型のネコ科になります。

チーター亜科はチーターのみで、ヒョウ亜科はライオンやウンピョウなど他の大型ネコ科になります。

チーターだけ別の理由は、チーターのみ爪を完全に仕舞うことができないためです。

生後半年を過ぎてから仕舞うことが出来なくなり、代わりに驚異的なスピードが出せるようになっていきます。

学名はラテン語で、日本語で直訳すると「Felis(ネコ) silvestris(野生の) catus(狡賢い)」になります。

②リビアヤマネコ

猫のご先祖様ともいうべき猫種「リビアヤマネコ」が、初めて家畜化されイエネコの歴史が始まりました。

英語で『アフリカン ワイルドキャット』と呼ばれ、日本語で別名アフリカヤマネコと言われることもあります。

大きさは体長50~60cm、しっぽの長さ20~40cm、体重5㎏程度。

生息地は砂漠やサバンナといった暑くて乾燥した地域。

4000~8000年前の古代エジプトでネズミ退治が目的で飼育され始めたようです。

【系統樹】

犬科、猫科、熊科のご先祖様『ミアキス』4800~6500万年前

→『プロアイルルス』2500万年前

→サーベルタイガー、猫科のご先祖様『プセウダエルルス』2000万年前

→猫科のご先祖様『シザイルルス』1800万年前

→ 猫科誕生1200万年前

③古代エジプトは猫によって滅びた

紀元前4000年後半頃、猫は古代エジプト人によって初めて家畜化されました。

紀元前1350年頃には女王と一緒の壁画が描かれたり、街の中に無数の猫の墓が作られたりととても大事にされていました。

また、エジプト人が崇める神である「太陽神ラー」の娘(あるいは妹や妻)とされる、猫の顔の女神「パステト」など、次第に猫は神聖化され、猫崇拝が始まります。

いつしか猫は人命よりも大切な存在となり、当時の法律で「猫を殺したら死刑」というものもあり、火事が起きたときに人命そっちのけで猫を助けたとされています。

紀元前525年、これを知ったペルシャ帝国は絶対的強者の古代エジプトに戦争を仕掛けます。

その戦略は、「猫を盾にして攻め込む」というものでした。

盾に猫を括りつけ攻撃を仕掛けるペルシャ帝国兵に攻撃できず、城壁の門を閉ざし籠城を余儀なくされますが、次々に投げ込まれる猫に門を開けたという話もあるそうです。

そして、ついには戦争に敗北し、古代エジプトは滅びました。

④日本最古の猫の跡

日本の歴史において、猫は平安時代に遣唐使と共に日本に上陸したと考えられてきました。

しかし、2007年に兵庫県姫路市の見野古墳から猫の足跡のついた須恵器が発見されました。

この須恵器が作られた時代に猫がいたという事が証明されました。

月野古墳(古墳時代(大和時代)3世紀中頃~7世紀頃)

月野古墳(古墳時代(大和時代)3世紀中頃~7世紀頃)

さらにその翌年の2008年、長崎県壱岐島にある弥生時代の環濠(かんごう)集落として栄えた「カラカミ遺跡」で出土した、魚やヘビ、シカやイノシシの骨に混じって、十数点の猫の骨が見つかりました。

この骨を放射性炭素年代測定により調べたところ、約2000年前の弥生時代(紀元前3世紀~3世紀中頃)のものと判明しました。

これにより、猫が日本にやってきた時期が、平安時代からおよそ800年もさかのぼることになります。

中国に猫が来たのが2000年前とされているため、ほぼ同じ時期に、日本に猫が来たことになります。

現在、島国である日本にどのようにして猫が伝わってきたかは不明となっています。

⑤日本最古の猫の名前

日本の歴史で「日本最古の猫の名前」は、平安時代中期の一条天皇の愛猫で『命婦の御許(みょうぶのおとど)』と名付けられています。

※命婦は五位以上の女官。御許は高貴な女性の敬称。

第66代天皇 一条天皇(980年~1011年)

第66代天皇 一条天皇(980年~1011年)

この猫は天皇より従五位下の位(命婦)を授けられ、その溺愛振りたるや凄まじく、子猫が生まれる時に人間の貴族が生まれる時に行う「産養」という誕生を祝う儀式を行い、子猫の乳母に身分の高い女官がつけられたと記されています。

文献は清少納言(↓)の随筆「枕草子」。

『命婦の御許と翁丸』

中宮定子(天皇のお后様)だけでなく、女官(清少納言など)や男性の貴族たちからも大層かわいがられていた犬『翁丸』がおりました。

馬の命婦が『命婦の御許』を呼ぶが、気が乗らないのか言うことを聞きません。

代わりにやってきた翁丸。

そこで冗談のつもりで「翁丸、命婦の御許に威嚇して言うことを聞かせてやりなさい」というと、その気になった翁丸は、命婦の御許を驚かせてしまいます。

その様子を見た一条天皇は怒り、内裏(宮城)から遠くへ追い出されてしまいます。

4~5日ほど経ち、追い出された翁丸を、定子は気にかけていました。

「かわいそうなことをしてしまいました。翁丸は悪いことをしていないのに…」とこぼします。

しかしこの頃、内裏近くで翁丸に似た犬の目撃情報が出るようになります。

翁丸を知る女官たちが「翁丸!」と声をかけても反応を示さず、前とは違うくたびれた様子から「別人(犬)なのかしら」と結論付けられていました。

ところがある日、中宮定子の前に姿を見せます。

「お前は翁丸なの?」とたずねると、大層喜んだ様子で伏せたまま鳴き声を上げました。

定子と翁丸は再会を果たし、この様子を清少納言が「犬が大粒の涙をぼたぼた流していた」と記しています。

※犬は鳴いても泣くことはないと思いますので、泣いていたのは清少納言や定子のほうだったのかも知れません。

内裏から遠くへ放されたが、自力で帰ってきた翁丸と再会を喜び合っていると、宮中にいた他の女官たちや、ついには一条天皇までが「何事だ」と集まって来ました。

ことの経緯を説明すると、一条天皇は「感心者だ」と褒め、ついには再び宮中での暮らしを許されました。

⑥平安時代、猫は「ねこま」と呼ばれていた

ネコは紀元前2世紀ごろ(弥生時代)には日本におり、7世紀の初めには人々の作業場に出入りしていたようです。

後に奈良時代後期、仏教の経典と共に中国から『唐猫(カラネコ)』と呼ばれ珍重された外国からのネコが入ってきました。

当時はまだ庶民には見ることのできない上流階級のみのペットだったようです。

首にヒモをかけ、逃げられないようにして飼っていたと記されています。

平安時代の書物によると『ネコマ』などと呼ばれていたと記されています。

「よく寝て独楽のようにクルクル動く事から『寝独楽』」や「寝るのを好む事から『寝好む』→『ねこま』になり『寝小魔』」、「ネズミを捕る姿から『鼠神(ねこま)』、『鼠小待(ねこま)』、『鼠好(ねこま)』」など様々な当て字があったようです。 (他にも、『寝熊』『鼠熊』『寝駒』『禰古萬』など)

その後、「ネコマのマは魔に通ずとされマがなくなった説」や「よく寝る子からネコ説」、『当時のネコの鳴き声を『ねうねう』と表現していたことから『ねうねうこ』からネコ説」などがあります。

猫という漢字は『 田畑の苗(なえ)を荒らすネズミを退治する』ことから獣辺に苗で猫となりました。

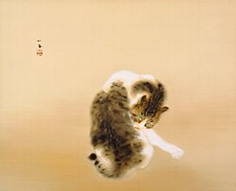

⑦日本猫

竹内栖鳳『班猫』1924年(大正13年)

竹内栖鳳『班猫』1924年(大正13年)

【特徴】

純血種としての日本猫はほぼ存在していません。

現在の日本猫は、日本猫の血を受け継いだ雑種猫となります。

鼻筋が通り、耳の毛は短い。短毛で尾は細長いものと極端に短いもの、先だけが折れ曲がっているものもあります。

尾の短いものは尾骨が複雑に折れ曲がっている場合が多いが、毛に覆われ瘤状、切り株状に見えます。

短尾のネコは、世界的に珍しく、日本猫の特徴の一つで、一説では、日本の東へ行くほど細長く、関西で短く、西へ行くと折れ曲がっているようです。

日本猫特有の尾の形で、尾の先が曲がった「かぎしっぽ」があります。

江戸時代に東南アジアから長崎に持ち込まれた猫が起源という説があり、長崎県では「かぎしっぽ」が多く見られ、全体の約8割を占めるという調査結果があります。

被毛の色は白や黒のほか、トラやブチ、三毛など様々です。

バリエーションが豊富な理由は、多くの洋猫の混血が考えられます。

【歴史】

縄文時代:狩猟対象として野生のヤマネコ(オオヤマネコなど)が生息していたが、家畜化されてはいませんでした。

弥生時代:長崎県壱岐市のカラカミ遺跡からネコの遺骨の発出土があり、猫の存在が確認されています。

奈良時代:重要な書物をネズミから守るため、中国から来た猫「唐猫」が、日本猫の始まりとも言われています。

平安時代:宇多天皇による黒猫の日本最古の飼育日記があり、「唐土渡来の黒猫」との断り書きがあります。

戦国時代:東南アジアとの交易があり、その方面の猫とも関係ができたと思われます。

江戸時代:姿かたちが固定されてきており、当時の絵師たちが猫を題材に絵を描き、書物として残されています。

絵巻物等には紐・綱等でつながれ飼育されている猫の様子が多数描かれています。

室町時代:「幸若舞」には京都で猫が自由に外を徘徊している模様が記述されています。

一方で、養蚕地方ではネズミ捕りに長けた猫は、馬の5倍の値が付くほどであったと伝えられています。

昭和20年:1945年頃、第二次世界大戦終結後、外国人によって海外猫種が大量に持ち込まれます。

爆発的なシャム猫ブームは、外来種との混血が急速に進みました。

20世紀後半:日本猫の純血種は絶滅寸前の状況になってしまいました。

日本ではネズミを捕るために放し飼いにされており、外来種も同様の飼い方がなされました。

⑧猫は長く生きるとネコマタになる

猫又、猫股(ねこまた)は、日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などにある猫の妖怪です。

猫が飼われるようになった時代、暗闇の眼光、隠された鋭い爪、無音の歩行など、猫の不思議な習性や生態はとても神秘的に見えました。山にいる獣と、飼われていた猫が化けた物の2種類に分別されます。

日本には、「猫は長生きすると、尾が二股に分かれて、ネコマタ(猫股、猫又)になる」という言い伝えがあり、

平安時代から江戸時代に至る過程で、中国の化けネコ伝説もまざり、ネコにまつわる俗信や逸話が増えていきます。

そのため、昔は長い尻尾のネコより短いネコが好まれ、カギ尻尾や尻尾の丸い猫は「幸運の印」としてありがたがられました。

猫又の「又」とは

・尾が二又に分かれていることが語源の説

・民俗学的な観点から、猫が年を重ねて化けることから、重複の意味である「また」と見る説

・山中の獣から、「猿のように山中を自在に行き来する」から、猿を意味する「爰(また)」を語源とする説。

・老いたネコの背の皮が剥けて後ろに垂れ下がり、尾が増え分かれているように見えることが由来の説。

など。

鎌倉時代前期、藤原定家『明月記』天福元年(1233年)8月2日の記事

最も古い文献で「南都(現・奈良県)で「猫胯」が一晩で数人の人間を食い殺した」 と記述があり、猫又は山中の獣として語られています。

猫又の容姿が「目はネコのごとく、体は大きい犬のようだった」、人間が「猫跨病」に苦しんでいた記述より、狂犬病に罹った獣との解釈も出ています。

鎌倉時代前期、『古今和歌集』(1254年稿)

観教法印の話で「嵯峨の山荘で飼われていた唐猫が秘蔵の守り刀をくわえて逃げ出し、人が追ったがそのまま姿をくらました。飼い猫に魔物が化けていた」と記されている。

鎌倉時代後期、随筆『徒然草』(1331年頃)

「奥山に、猫またといふものありて、人を食ふなると人の言ひけるに……」と記されています。

(山にすむ猫又の他に、飼い猫も年を経ると化けて人を食ったりさらったりするようになる)

江戸時代 怪談集『宿直草』、『曽呂利物語』

猫又は山奥に潜み、深山で人間に化けて現れた猫又の話。

江戸時代以降

猫が行灯の灯火に使われていた魚油をなめるのを見て、「二足で立ち行灯の魚油をなめる妖怪」の話が生まれました。

「飼っている猫が年老いて猫又になる」という考えが一般化し、山にいる猫又は「老いた猫が家から山に移り住んだ」と解釈され、猫は長い年月飼うものではないという俗信も、日本各地に生まれるようになりました。

江戸時代の怪談「10年生きれば人語を話し、猫と狐から生まれた猫は10年経たずに人語を話す」と語られるが、ネコマタになる年齢は地域によって異なり、沖縄:13年、長野・茨城:12年、広島一部の地域:7年以上(猫股になると飼主を襲う)と伝えられています。

江戸中期 有職家・伊勢貞丈『安斎随筆』

「数歳のネコは尾が二股になり、猫またという妖怪となる」という記述が見られる。

江戸中期 学者・新井白石

「老いたネコは『猫股』となって人を惑わす」と述べている。

老いた猫が猫又となることは常識的に考えられ、江戸当時の瓦版などでもこうした猫の怪異が報じられていた。

民間伝承

山間部の猫又の話は多く、山中の猫又は後世の文献になるほど大型化する傾向にある。

1685年(貞享2年)『新著聞集』:紀伊国山中で捕えられた猫又はイノシシほどの大きさ。

1775年(安永4年)『倭訓栞』:鳴き声が山中に響き渡った記述から、大型のネコ科ほどの大きさと推測。

1809年(文化6年)『寓意草』:犬をくわえていたという猫又は全長9尺5寸(約2.8メートル)。

猫又伝説「黒部峡谷の猫又山」(『猫又山』標高2,378m。富山県魚津市と黒部市の間にある山岳群の1つ)

元和の頃(江戸時代1615~1624年)、富士山に住んでいた老猫は、巻狩をした際、他の獣と駆り出され、軍兵を喰い殺して逃げ回り、ついには富士権現の怒りに触れて追放された。

逃げた先は、越中国(富山県)の黒部峡谷。そこでも村人や旅人を度々食い殺し恐れられ、庄屋と村人が代官に猫又退治を願い出て、千余の勢子が山狩りを行った。

発見はしたものの、その恐ろしい形相に誰一人捕らえられず、猫又もその威勢に怖れ何処かに姿を消してしまった。

その後、村は平穏になり、猫又のいた山を「猫又山」と呼ぶようになった。

※「谷川健一」著書「続日本の地名」:単なる伝承ではなく「実在の巨大な猫が人を襲っていた」と書かれています。

「猫魔ヶ岳 化け猫伝説が名前になった山(福島)」

猫魔ヶ岳の化け猫伝説は様々ある。

魚を食べようと人に化けた雌猫は郷士に斬り殺された。

怒った猫の王様が郷士の妻を殺して遺体を山中へ運び去るが、最後には郷士に斬り倒された。

※山頂近くの「猫石」:「猫又が棲んでいた場所」、「弘法大師に調伏され石になった」など、色々言い伝えが残っている。

気比神社春祭りで披露した猫又伝説の講談風の劇

気比神社春祭りで披露した猫又伝説の講談風の劇

中ノ俣集落 「猫又伝説」天和3年(1683年)

中ノ俣村を襲った妖魔を「牛木吉十郎」が退治した伝説。

退治の様子や、死骸を高田の役所に収めるために細かく採寸し目録をつけたという内容の古文書が残っており、史実であるとされています。

「代官岡登治郎兵衛」から退治の褒美として、帷子(かたびら)、風呂敷、刀を吉十郎の子孫が代々守り伝えています(現在は上越市歴史博物館で保管)。

猫又は南土橋(現大町1丁目)に埋められたとされ、付近に建てられた土橋稲荷は「猫又稲荷」と呼ばれています。

『猫又』― 秋田県 ―

猫ってのは古くなると猫又という化け猫になるっちゅな。

猫又になると、じゃけんにしていた飼い主には祟(たた)るというし、可愛がってくれた飼い主には祟るようになる前にいつの間にかいなくなるらしい。

むかし、ある家に年をとった猫が飼われていたと。

何分(なにぶん)年も年なので髭(ひげ)も白くなって、いっつも居眠りしているのだと。

ある日、その猫の様子がいつもと違うようになった。

いつもは家の人の間にはさまって、居眠りばかりしていたのに、すうっと家を抜け出して真夜中になっても戻って来ないことが多くなったと。

それが毎晩つづくようになったので、家の親父がある晩、こっそり猫のあとをつけたと。

そしたら猫は一軒の破れ空家に入って行った。

親父が板の割れ目から覗き見て、驚いた。

家の中には灯火(あかり)がないはずなのに物がはっきり見える。その内、家の中に置き捨てられてあった道具がヒョイ、ヒョイと動き出した。

⑨黒猫が嫌われた理由

【黒猫迫害時代の幕開(ヨーロッパ)】

キリスト教がヨーロッパに広がると、他宗教への弾圧が始まりました。

弾圧された宗教の中には猫を重要視しているものもありました。

猫の夜行性、自由気ままな性格など、猫特有の性質が悪魔的だと、魔女の手先として大変な迫害を始めました。

12世紀、「ローマ教皇グレゴリウス9世」が「黒猫は悪魔の下僕(しもべ)」とお触れを出しました。

悪魔の集会で、黒猫が使いであるとしたのです。

当時、黒猫のイメージを教皇によって決められ、黒猫は排除すべき存在となりました。

ヨーロッパでは「黒色」を「死の色」「不運の色」「悪魔の色」という考えが根付いており、恐怖の対象になるのはたやすかったのです。

15世紀初め、「教皇インノケンティウス7世」は、聖人が誕生した記念祭で「猫を殺す」と認めました。

聖ジョバンニの夜、広場で猫はカゴに入れられ生きたまま火に入れられました。

・ローマ教皇グレゴリウス9世 ・教皇インノケンティウス7世

【魔女狩りの時代】

15世紀出版「魔女への鉄槌」:魔女の見つけ方、自白のさせ方、拷問の方法などが書かれていました。

黒猫は魔女や悪魔と結び付けられ、魔女は黒猫に姿を変え潜んでいる、と思われていました。

その時の猫の虐殺された数は、数百万匹と言われています。

【黒死病 到来】

14~18世紀にかけてペスト(黒死病)がヨーロッパで蔓延します。

ペストは、人間を数千万人殺しました。

ペストはネズミが媒介となっていたとされ、ネズミを殺す猫が極端に減ったことも要因の一つではないか考えられています。

しかし、当時の人たちは、「悪魔の化身である黒猫を生贄にすることでペストを封じることができる」と考えました。昔の建物の壁などから猫のミイラがいくつも発見されています。

その黒猫の前足を縛った状態で、建物の壁に生きたまま埋め込んだと思われます。

【現在】

イタリア:11月17日「黒猫の日」黒猫に行ってきた惨酷な行為を振り返り、罪をあがなう日。

ベルギー西部イーペル:3年に1度「猫祭り」犠牲になった黒猫たちを祀る

※にゃんこクイズ1:㉙、㉚参照

⑩日本では黒猫は「福猫」

「夜でも目が見える」等の理由から魔除けや幸運、商売繁盛の象徴とされ、黒い招き猫は魔除け厄除けの意味を持つ。

『寛平御記』で宇多天皇が飼っていた黒猫の記述がある。

江戸時代では労咳(結核)が治るという迷信で、新選組の沖田総司が飼っており、死に際に切り殺そうとして果たせず死期を悟ったと言われている。

それ以外では、恋煩いに効験があるとされていた。

小説家「夏目漱石」の『吾輩は猫である』のモデルは漱石(37歳)の家に迷い込んだ黒猫で、妻(鏡子)が福猫として可愛がっていたという。

ベルギー:19世紀初頭まで「猫の水曜日」に時計台から黒猫を投げ殺す行事があった。

『ベルギー西部イーペルで行われるKattenstoet(猫祭り)、3年に一度、5月の第二日曜日に開催』

猫祭りが始まった背景

古くからイーペルでは毛織物産業が盛んで、毛織物保管庫の繊維会館のネズミ駆除に猫を置いたところ、猫が増えすぎてしまい鐘楼の上から落とした。(諸説あり)

痛ましい歴史を忘れないために始まった猫祭りで、現在は歴史を再現したパレードやぬいぐるみの猫を投げるなど、町を盛り上げる明るいイベントに発展しました。

イタリア:年間6万頭の黒猫が迷信を信じる市民に殺されており、動物愛護団体が署名を募っている。

他の欧米:黒猫が前を通ると不幸がおこる。

黒猫をまたぐと不幸がおこる。

13日の金曜日に黒猫を見ると不幸がおこる。

⑪8月17日 黒猫感謝の日

この日を提唱したのはウェイン・モリス氏です。

彼の妹のジェーンさんは8/17に33歳の若さで亡くなっています。

彼女の愛した黒猫が迷信や誤解で粗末に扱われる事実を払拭するため、2011年に8/17を『黒猫感謝の日」としてFacebookにイベントページを立ち上げました。

黒猫の写真を多数掲載、募集し、様々な場所で宣伝を続けた結果、ついに認知されました。

⑫10月27日は「全国黒猫の日」

イギリスの愛護団体「Cat Protection」が2011年に制定。 全米に広げました。

こちらも認知向上目的ですが、ハロウィンによる黒猫の認知度低下を払拭する目的も入っています。

黒猫の養子縁組率低下、殺処分率増加の問題意識を高めることが狙いとなっています。

⑬猫の日

・『2月22日』猫の日

愛猫家の学者・文化人で構成される猫の日実行委員会がペットフード工業会(現:ペットフード協会)と協力して、

1987年に「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫と共にこの喜びをかみしめる記念日を」で制定。

「猫の日」は全国の愛猫家からの公募により選定され、9000通の応募の中で約3割を占めた「2」が3つで猫の鳴き声「ニャン ニャン ニャン」と読む語呂合わせから2月22日に決定した。

平成22年(2010年)の「猫の日」は、茨城県水戸市の郵便局3局では「平成ぞろ目の日記念」と題して、猫の記念小型印が当日使用された。

※同委員会は、猫好きの英文学者・柳瀬尚紀(やなせ なおき、1943~2016年)らが発足。

【海外】

・ヨーロッパの多くの国が「World Cat Day」として、『2月17日』に猫の日としている。

・ロシア:『3月1日』猫の日

・アメリカ:『10月29日』猫の日「National Cat Day」

・『8月17日』黒猫感謝の日:「欧米の黒猫の扱いの改善の為に」長い年月の活動の末に制定。

・『8月8日』世界猫の日(International Cat Day):2002年動物愛護団体 国際動物福祉基金(IFAW)が制定。

・『10月27日』全国黒猫の日:動物愛護団体によるハロウィンの黒猫悪印象改善の為に。

【日本】

・「2月22日」猫の日

・『3月1日、もしくは、月末31日』サビ猫の日

・『3月22日』キジトラ猫の日

・『4月6日』シャム猫の日

・『6月4日』猫をハグする日

・『9月1日』茶トラ猫感謝の日

・『9月29日』招き猫の日:日本招猫俱楽部が制定。

・『10月16日』野良猫の日:野良猫迫害を減らすために。

・『12月12日』世界りんご猫デー:ネコエイズの偏見をなくすために。

⑭猫は犬よりも『品種が少ない』…その理由

犬の品種は約430種に対して、猫の品種は約137種になります。

≪理由≫

1.「猫の歴史は犬より短い」

犬の歴史は、約1万5000年前に祖先の「オオカミ」が家畜化され始まりました。

猫の歴史では、約9,500年前に古代エジプトで「リビアヤマネコ」が家畜化されたのが始まりと言われています。

この年月の差は品種を増やすのに、いかんともしがたい大きな差を生みました。

年月の差は、人間の生活の変化に合わせ、その時に合う様々な能力を持つよう品種改良されていくからです。

それは、初めは番犬であり狩猟犬でしたが、時と共に牧畜犬、闘犬、愛玩犬など多様化していきました。

一方、猫はライオンなどの大型獣が為政者の装飾として飼われ、ネズミ駆除を目的として家畜化されるのに時間がかかりました。

また、猫はネズミ駆除以外の仕事はなく、犬のような品種改良はされませんでした。

2.「犬は群生、猫は単独生」

犬は群生のため、上下関係があり、猫は単独生のため、服従心を持ちません。

そのため、犬の様に人がリーダーとなって、猫に命令することができないため、狩猟や牧畜など様々な仕事が任せられません。

猫は、自分にとって必要かどうかで動くので飼うというよりは共存するといった方が良いのかもしれません。

当然、ネズミの駆除は猫にとって必要だから行ったに過ぎないのです。

![]()

3.「メリットとデメリット」

犬は同じ品種でも仕事内容で大きさを変え、品種を増やしていきました。

猫の品種による大きさの変化が犬に比べ小さい理由は、大きくするメリットがあまりに少なかったためです。

逆に、大型のライオンなどから小型のイエネコに変化することで仕事ができたといっても過言ではありません。

猫は服従心がありませんから大型では危険すぎて飼う人も増えませんでした。

現代でも野生の猫のハイブリットが大型品種として生まれていますが、世代を重ねないと危険だとされています。

4.「ネズミ駆除の縮小」

猫の歴史は、農耕時代から工業時代への変化によって求められるものが変わっていきました。

それが、愛玩としての猫です。

猫は歴史の中で、自らの足で、人間の手によって運ばれることで世界に広がっていきました。

その環境に適応するように姿を変えていきましたが、人間はそれを掛け合わせることで理想の猫を作ろうとしました。

しかし、それは何かの仕事をさせるためではなく、その姿を愛でるためでした。

現在、生存するほとんどのイエネコの品種は、愛玩のために品種改良されたものになります。