①招き猫

②チェシャ猫

③『ユールキャット』

④【猫にまつわる神社、寺】

⑤江戸時代、歌舞伎『三大化け猫伝説』

⑥犬と猫の仮想都市「こにゃん市」

⑦猫型ロボット

⑧『不沈のサム』

⑨「転ぶと来世で猫になる階段」

⑩奈良県山添村の受験生の神様「スベラネーコ」

⑪消えた星座「ねこ座」

⑫88星座の1つ「ヤマネコ座」

⑬日本最古の飼猫が記された書物

⑭『長靴をはいた猫』

⑮北欧神話

⑯猫将軍(びょうしょうぐん)

⑰クロネコヤマト宅急便 ネコマーク誕生の話

⑱パルパの地上絵

⑲ケットシー(ケット=猫、シー=妖精)

⑳妖怪・猫又

㉑妖怪・火車

㉒妖怪・猫魈(ネコショウ)

㉓金華猫(きんかびょう)

㉔猫鬼(びょうき)

㉕猫は一生に一度だけ人語を話す

㉖猫のことわざ 英語】A cat has nine lives. 「猫は九つの命をもつ」

㉗女神バステト

㉘「猫ふんじゃった」

㉙グリム童話「猫とネズミとお友達」

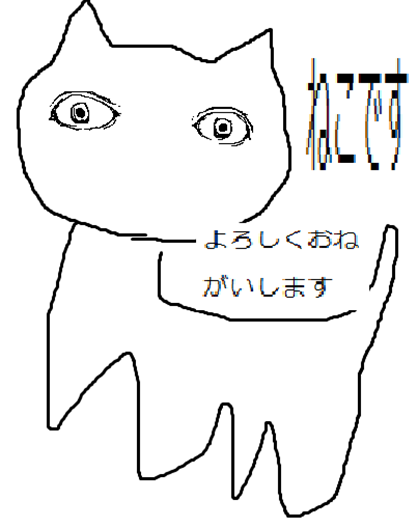

㉚SCP-040-JP ねこですよろしくおねがいします

㉛映画「猫が教えてくれたこと」

㉜やんのかステップ

㉝クトゥルフ神話の「ネコ」

㉞『子猫物語』

㉟ハローキティ

㊱日本最古の猫が出てくる説話集『日本国現報善悪霊異記(日本霊異記)』

㊲猫の出てくる話『更級日記』「大納言殿の姫君」

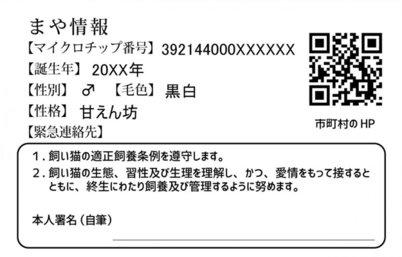

㊳マイニャンバー

㊴まやにゃんバーカード

㊵猫のダヤン

㊶『ノンタン』

㊷『11ぴきのねこ』

㊸『ひこにゃん』

㊹「ひこにゃん事件」

㊺『ドラえもん』

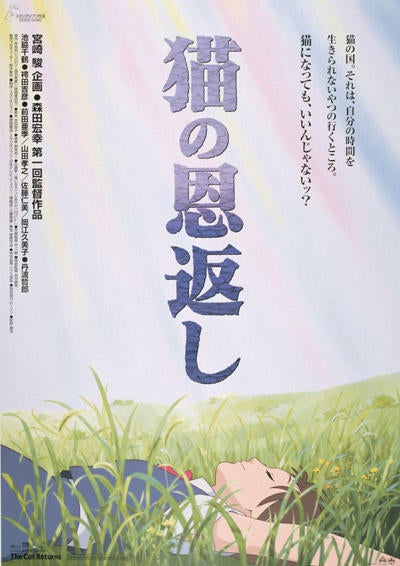

㊻「猫の恩返し」(スタジオジブリ)

㊼『フィリックスキャット』

㊽『トム・キャット』(トム&ジェリー)

㊾「注文の多い料理店」

①招き猫

招き猫のモデルはジャパニーズ・ボブテイルと言われています。

「オスが右手を上げ金を招き、メスが左手を上げ客を招く」

アメリカ版は手の甲を外に向けた『Come on』式です。

『縁起がいい招き猫の意味』

【右手】…お金を招く

【左手】…人や縁を招く

【上げている手の位置が高い】…遠くから幸運を招く

【白猫・三毛猫】…開運招福

【黒猫】…厄除け・魔除け

【金・黄色】…金運

【赤】…病気除け・長寿

【ピンク】…恋愛運・結婚運

・招き猫の発祥の地として看板をかかげている、東京都台東区にある『今戸神社』は沖田総司の終焉の地と主張もしています。

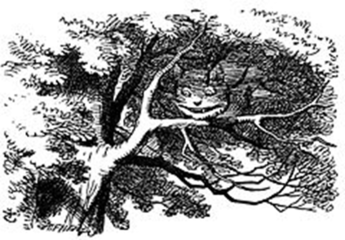

②チェシャ猫

『不思議の国のアリス』に登場する「チェシャ猫」は「ブリティッシュ・ショートヘア」がモデルです。

話はルイス・キャロルだが、モデルにした本人は挿絵を描いたジョン・テニエルです。

物語の原型である「地下の国のアリス」には、チェシャ猫は登場しません。

『不思議の国のアリス』を正式に出版する際に付け加えられたキャラクターとエピソードです。

チェシャ猫は、ルイス・キャロルの児童小説『不思議の国のアリス』(1865年)に登場する猫のキャラクター。

第6章「豚とコショウ」に初登場。

侯爵夫人の家を訪れたアリス。いかれた料理人が振りまいたコショウが充満した台所のかまどの上に「耳から耳まで届くような」ニヤニヤ笑いを浮かべているチェシャ猫を見つける。

その後、家を出ると木の上に出現、帽子屋と三月ウサギの家の方向を教え、「笑わない猫」ならぬ「猫のない笑い 」となって消えた。

第8章「女王のクロッケー場」で2度目の登場。

ハートの女王のクロッケー大会で退屈なアリスの前に再び現れ、アリスの話相手になる。

チェシャ猫の不敬にハートの王が、追い払うよう女王に頼んだ。

女王「猫の首を刎ねよ」と死刑執行人に命じる。

チェシャ猫は空中に頭だけ。死刑執行人は困惑する。

執行人「胴体が無いので、首が切れません」

女王「頭があるのだから切ることはできるであろう、たわけたことを言うでない」

王「なんとかしろ」

執行人「無理です」

癇癪を起こした女王「さっさとやらねば誰彼かまわずみな処刑するぞ」

アリス「チェシャ猫の飼主の公爵夫人を牢からお出しして話を付けていただけばよろしいのでは」

女王はこの助言を受け容れ、公爵夫人が連れてこられると、肝心のチェシャ猫はすでに姿を消してしいた。

イングランド南部のサリー州ギルフォード近郊 イギルス最大の村とも称されるクランリーにある聖ニコライ聖堂には、猫の頭をかたどったガーゴイルがある。この造形物がキャロルにインスピレーションを与え、チェシャ猫が創出されたともいわれている。

『ルイス・キャロル伝』(1979年)著者アン・クラーク

チェシャーの州都チェスターのジョナサン・キャザレルという人物に関する説を紹介している。

キャザレルの紋章には猫が描かれており、キャザレルは怒ると 歯を剥き出してニヤニヤ笑うような顔をする癖があった。

チェシャーチーズが猫の形をしていて、ニヤニヤ笑いをしているのは、「キャザレルの貢献を讃えているため」

しかし、チェシャー州の住民が最も好んでする説明は、「チェシャー州には、牛乳とクリームが豊富にあるので常に子供と猫が笑っている」というものである。

ディズニーキャラクターとして存在する「チシャ猫」は、21世紀に入ってからのディズニーオリジナルの呼び方で日本やアメリカなどでグッズ展開されている。

③『ユールキャット』

北極圏のアイスランドの昔話に出てくる黒猫。

ユールキャットは、グリーラという巨人族の女性の飼猫。グリーラは悪い子がいると食べてしまう恐ろしい存在。

ユールキャットは、クリスマスの時期に寒そうな格好をした子供を連れ去り丸飲みにする。

アイスランドでは、伝統的にクレスマスに暖かい服や手袋などの防寒具をもらう文化があり、普段から良い子にしてないとダメ!寒い恰好は命にかかわる!という事を伝えるためのものと考えられる。

【グリーラ一家】

グリーラ:悪い子をさらって食べる。

飼猫(ユールキャット):クリスマスに寒そうな子をさらって飲み込む。

グリーラの旦那さん「レッパルージ」:怠け者。人さらいしない。

13人の子供たち「ユールラッズ」:クリスマスの時期、人の家に忍び込み、困ったイタズラをする。

イタズラ例)

1.フライパンに残った料理を食べるためにフライパンごと盗む。

2.スープの鍋のおたまを舐める。

3.鍋の中身を食べる。

4.窓から覗く。

5.子供の後ろに付いて行ってろうそくを盗む。

6.ドアを音を立てて閉める。

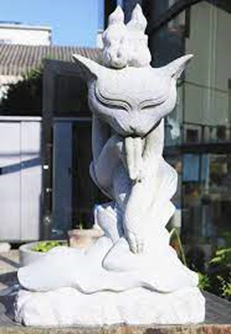

④【猫にまつわる神社、寺】

「今戸神社」

主祭神は応神天皇、伊弉諾尊、伊弉冉尊、福禄寿の4神。伊弉諾尊(イザナギノミコト)と伊弉冉尊(イザナミノミコト)の2柱が夫婦であることから、縁結び・恋愛成就・夫婦円満などにご利益があります。

招き猫発祥の場所でもあるといっており、多くの招き猫がいます。

本殿の横の「石なで猫」と呼ばれる石像と同じものだそうです。なでると福を招くとされ、待ち受けにして毎日祈ると願いが叶うとされています。

「王子神社」

学業成就・賞版繁盛をはじめとする開運の神様「猫神」を祀っています。

王子神社には「阿波の化け猫騒動」といわれる逸話があり、有馬・鍋島と並んで「日本三大化け猫騒動」とされています。

※徳島県阿南町の王子神社。

「阿波の化け猫」から受験や試験、勝負ごとにご利益があるとされ、どんな願いもかなえる神様として祀られています。

「猫神社」

仙台湾の田代島、人口が112人の小さな島。

島民の多くは漁師で、大漁の神様として猫をとても大切にする風習があるそうです。

島の中心にある神社には、島民よりも多い猫たちが住み着いているらしい。

「立川水天宮」

東京都立川にある阿豆佐味天神社・立川水天宮は、別名「猫返し神社」と呼ばれている。

愛猫がいなくなったとき、この神社に祈願すると迷子の猫が返ってくるそうです。

本殿は有形文化財に指定されており、龍や獅子の彫刻などとても素晴らしい。

また、安産祈願や子授けの守り神としても有名。

「尾曲がり猫神社」

猫の健康長寿、そして飼い主の幸せを祈願する神社。

江戸時代の鎖国時、東インド会社の貿易船にネズミ対策として乗せられた「尾曲がり猫」が長嶋の出島から全国に広がったことが由来とされており、尾曲がり猫の聖地といわれています。

尾曲がり猫はその尾で幸運を引っかけてくるとされ、とても縁起の良いと言われています。

「自性院会館・猫地蔵堂」

参道の入り口で狛犬の様に招き猫像が出迎えています。

一匹の猫が大田道灌を寺に案内し危機を救い、戦に勝利をもたらしたという伝説が残されています。

勝利を導いた猫を供養して作られたという「道灌招き猫」と、その後江戸中期にある貞女の冥福を祈るために奉納した「猫面地蔵尊」の2体が境内の猫地蔵堂に祀られています。弘法大師ゆかりのお寺でもあり、子育て、開運、厄除けにご利益があす。

「美喜井稲荷」

虎屋菓寮 赤坂本店のすぐ脇の路地にひっそりと佇む「美喜井稲荷(みきいいなり)」。

正式名称は「美安温閣 美喜井稲荷」

境内にあるのは“猫”の姿で、通称「ネコ稲荷」と呼ばれています。

御守護神は、

「京都の比叡山から御降りになりました霊の高い神様で この神様にお願いする方は蛸を召上らぬこと。 この神様を信仰される方は何事も心配ありません」

と掲示されています。

なぜタコを食べてはいけないのか、なんという神様なのかなどは不明です。

「三光稲荷神社」(東京都中央区日本橋)

猫を見失ったときに立願すれば霊験あらたかといわれている「猫返し」の神社。

祭神は三光稲荷大神、田所稲荷大明神。「三光稲荷神社参道」と銘がある石碑や、境内にある猫の置物は見失った猫が無事に帰ったお礼に建立、奉納されたものです。

「豪徳寺」(東京都世田谷区豪徳寺)

「招き猫」発祥のお寺。そして、「ひこにゃん」で知られる彦根藩主・井伊直弼を始めとした井伊家の菩提寺でもあります。

境内にはたくさんの招き猫がおさめられています。

『江戸時代のはじめ、近江彦根藩第二代藩主・井伊直孝が鷹狩りの帰りに豪徳寺の前を通りかかった時のこと。お寺の白猫「たま」が井伊直孝にむかって手招きをした。「たま」に招かれるまま豪徳寺の門をくぐった井伊直孝が住職とお茶をしていると、突然天気が悪化。あたりは雷雨に。「猫のおかげで濡れずに済んだ、これは縁起の良い」と喜んだ井伊直孝は、豪徳寺を井伊家の菩提寺とした。』

この話をもとに豪徳寺では招き猫が作られるようになったといわれています。

豪德寺は、直孝に支援され、寛永10年(1633年)に再興しました。

福を招いた猫を「招福猫児(まねきねこ)」と呼び、お祀りする招福殿が建てられました。

堂内には招福観音菩薩立像が安置されています。

「蚕影神社(こかげじんじゃ)」(東京都立川市 阿豆佐味天神社 境内社)

養蚕の神様をお祀りしています。この地区では江戸時代末期、養蚕が盛んで、蚕の天敵・ネズミを捕らえる猫を守り神としました。

また、愛猫の無事や健康を祈りにいく神社。

山下洋輔さんの愛猫が脱走してしまい、通りかかったこの神社で願掛けをすると翌日ひょっこり帰ってきた。その後も猫が脱走するたびにお参りし、その度に戻ってきたことから、ジャズピアニストの山下洋輔さんが「猫返し神社」と呼び、雑誌のエッセイに掲載したところ有名となりました。境内には「ただいま猫」の石像があります。

「住吉神社」(東京都青梅市)

招福「阿於芽猫祖神」の由来

「青梅商店街では、平成一〇年に商売繁盛と地域の繁栄を願い、詩歌の杜「住吉神社」に招き猫「阿於芽猫祖神」を奉納いたしました。

すると、そのご利益でしょうか、商店街に三つの博物館が誕生、その中から映画看板絵師、猫もの作家やジオラマ作家が輩出して街を飾るようになりました。

そして、いつしか商店街も「昭和のまち・青梅」と呼ばれ、青梅宿は懐かしさを求めたお客さんが訪れるようになったのです。」

総本山である大阪の住吉大社には商売繁盛を願う「初辰参り」という習慣があり、ここで授与される「初辰猫」という招き猫の人形がご利益あると有名です。あおめ招き猫こと「阿於目猫祖神」は、総本山の初辰猫の兄弟という説がある。

「琴平神社」(東京都青梅市)

青梅の町を一望する巌山の頂上に鎮座しており、古くは「金毘羅大権現」と呼ばれて いましたが、明治以降、「琴平神社」と呼ばれるようになりました。

昭和の戦前まで当地は養蚕が盛んで繭の生産が氏子の支えであり、経済の中心事業でした。

その頃、増産産業の産土神として繭の豊作を祈願する人が多く、繭の当たり年にはお礼に猫の焼き物が奉納されました。

猫の焼き物は、天敵であるネズミから、蚕をお猫様が守ってくれたお礼とも伝えられています。

戦後も山頂の当社まで商売繁盛を祈願に訪れる人が多く、 新しい招き猫、現代的な招き猫がたくさん奉納されています。

⑤江戸時代、歌舞伎『三大化け猫伝説』

1:『佐賀鍋島の怪猫』

戦国時代、肥前国佐賀の鍋島藩二代目藩主・光茂は、竜造寺家当主・又一郎を碁の対局中に惨殺した。

事件は隠蔽されたが、又一郎の母が真相を知り、怒り悲しみ愛猫コマに復讐を託し、自分の血を舐めさせ自害する。

その後、鍋島家に怪異が起こる。

・半左衛門の母が何かに食い殺され、光茂の妻が突然死。

・子供はさらわれ、食われて死んでいるのが発見される。

・光茂が原因不明の病気にかかる。

城内で噂話がささやかれ始める。

・光茂が碁の上の争いから又一郎を殺した・・・

・半左衛門が密かに死体を処理した・・・

・数日後の死体の首がなくなっていた・・・

・自害した又一郎の母の血が、何かで拭ったように無くなっていた・・・

・廊下に残る獣の足跡・・・

・消えてしまった池の鯉・・・

・又一郎の母の死と共に姿を消した漆黒の猫・・・

半左衛門の案で槍の名手・千布本右衛門を光茂の警護にあたらせるが体調は悪化するばかり。

それでも諦めず見張り、愛妾・お豊の正体を見抜いた。

・・・朝の光の中、化け猫はついにその恐ろしい姿を現した。

※物語はフィクションであるはずだが、鍋島家に関わりのある者達は、今も猫を飼うことが禁忌とされているという。

2:『芝赤羽の有馬屋敷の化け猫騒動』

筑後国久留米藩八代当主・「有馬頼貴(1746~1812)」の頃。

奥御殿での宴中、野犬が子猫を追って入って暴れ出した。子猫が殿の後ろに隠れるとそのまま殿に襲い掛かった。

刹那に野犬を鉄柄杓で打ち殺したのは、正室仕えの腰元の一人、「おたき」という女中だった。

感心した「頼貴」が褒美と欲しいものを聞くと、先程の子猫の助命を願い出た。

勇敢で無欲、心優しやに惚れ側室に迎えられ、名を「お滝の方」に改められた。

しかし、それで面白くないのは側室や女中の面々、あらゆる嫌がらせを受けるが、中でも奥女中頭の老女「岩波」からの虐めはひどく、ついには「お滝の方」は首を切って自害してしまう。

彼女の女中「お仲」は短刀片手に「岩波」の元に乗り込むが薙刀の名手の「岩波」にかなわず返り討ちと・・・寸前、老女の首を噛み切る化け猫の姿。怪猫はそのまま姿を消します。

岩波の怪死で混乱の最中、次々と「お滝の方」を虐めた女たちが不審死で見つかります。

そして、解任した側室「お豊の方」が腹を食い破られ、胎児と女中諸共に惨殺されます。

その手は庭にいた「頼貴」にも伸びますが、警護の「山村典膳」に眉間を一太刀、化け猫は悲鳴を上げて逃げ去ります。

化け猫は見つけられず、「山村典膳」が家に帰ると、様子のおかしい年老いた母の姿。よくよく見れば化け猫につけたところと同じ眉間に傷。正体を察し、「小野川喜三郎」の力を借り、母の敵と化け猫退治を試みます。

正体を見破られた化け猫は「おたき」が助けた飼猫「たま」。「たま」は飼主の血をすすり化け猫となって復讐したのでした。

化け猫は有馬屋敷の火の見櫓に立て込み抵抗するが「山村典膳」lllllcdfと「小野川喜三郎」の手によって討たれたのでした。

※この話の原型として、有馬屋敷に怪獣が出たという話があります。

大田南畝『半日閑話』に、「明和九年(1772年)、有馬家の家臣「安倍群兵衛」が怪しい獣を鉄砲で討ち取ったという噂が立ち、その図を載せた瓦版などが売られた」と記されています。

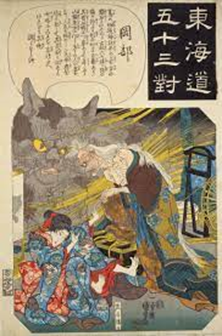

3:岡崎の化け猫・・・歌舞伎『独道五十三駅』四幕目

母の薬代のために身を売り行方不明になった姉「お松」を探し、「お袖」は夫「中野藤助」、赤子と共に旅をしています。

道中、休む場所がなく困っていると昔なじみの「おくら」が現れ古寺へ案内してくれます。

古寺では病死した母が死に装束をまとって現れます。(化け猫が化けたもの)

一方、「おくら」は二匹の猫が立ち上がって踊る中、行灯の油を舌を伸ばして美味そうに舐める老婆を見てしまい、「これは美味そうだ。ねずみ年の生まれじゃないか」と食い殺されてしまいます。

「お袖」の母が消えてしばらくすると「お袖」と夫の前に「赤堀水右衛門」に殺された「お松」の霊が現れます。

昔、「お袖」が「藤助」を想い、見知らぬ恋敵に呪いをかけたが、その相手は姉「お松」であった。呪いで顔は醜く爛れ、買い手を求めるも放浪の末、亡くなってしまった。

真相を知り、「藤助」が離縁すると、「お袖」は絶望しその場で自害してしまう。

茫然自失の「藤助」の目の前で障子から獣の手が伸び、「お袖」と赤子を引きずり込むと、そこには化け猫の老婆が二人を喰らっていた。

それを見た「藤助」に「わしは猫石の精霊と「お松」の亡霊が合わさったものさ」と言い消えてしまった。

途端に古寺は消え、辺り一面の茅原、後に残るは猫の形の大石ばかり。

そこに運ばれる「お松」の死骸。

たちまち空は雷雨となり荒れ狂い、猫石の目がカッと開くと口から火炎を吐き出します。

再び老婆に化身すると、死骸を攫う怪猫・火車の如く、死骸を掴んで雲間へ飛び去ってしまうのでした。

※猫石の元は、東海道の鞠子宿と岡部宿の間にある宇都宮峠の猫石だと言われている。

つたの細道を藤枝口から少し登るとあり、伏せた猫の姿に見えることからその名がついたと言われる。

峠道を越えてきた旅人が、この巨石の近くで聞いたねこの声に民家の存在を感じて安心したことが由来という説も。

江戸時代の名所図会や浮世絵、歌舞伎などにもたびたび登場し、古くからつたの細道のシンボルであったことがうかがえます。

⑥犬と猫の仮想都市「こにゃん市」

滋賀県湖南市観光協会が2011年から実施していた『犬と猫の仮想都市「こにゃん市」』

湖南市内で飼われている犬猫が立候補することができ、インターネット上で全国から投票を受け付け市長を決めていました。

任期は一年で、マニフェストならぬ「ニャ二フェスト」を掲げての選挙戦が話題となりました。

しかし、コロナによるイベント数激減で活躍の場がなく、10年という区切りで2020年度終了となりました。

最後の市長は、7期ぶり2匹目の犬市長として「政犬交代」を果たし歴史を終えました。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/A3G6SDPVRVPQFDS2APYAQTJ7DU.jpg)

⑦猫型ロボット

【2023年8月22日 Xinhua News】

中国北京市で22日まで開催中の2023世界ロボット大会では、中国のロボット企業大象機器人(エレファントロボティクス)が猫型ペットロボット2種類を展示した。

米塔猫(metaCat)は全体が人工毛皮で覆われ、感触はリアルに近い。

歩くことはできないが、音声や動作指示に応じて鳴き声を上げたり首や尻尾を振ったりできる。

火星猫(MarsCat)は世界初のバイオニック猫型ペットで、人々に癒やしと驚きをもたらすペットロボットを目指している。動きを制御するための指示が不要な完全自律型ロボットとなっている。

⑧『不沈のサム』

2回の沈没を経験し生き抜いた時、オスカーは、艦長によって「不沈のサム」というニックネームを付けられた。

(ここでいう不沈とは船が沈まないという意味ではなく、オスカー自身が海に沈まなかったという意味)

船乗り猫のサム(もしくはオスカー)は第二次世界大戦で3度の艦船の沈没を生き抜いた。

僅か半年の間に乗船した3隻の軍艦は全て沈没し、救助した2隻の駆逐艦も後に沈没した。

迷信深い水兵たちは二度とサムを乗船させないと誓い、イギリス本土に移され、余生をベルファストにある「Home for Sailors」と呼ばれる船員の宿舎で過ごし、1955年に亡くなった。

※【沈没した軍艦】

1.戦艦ビスマルク(2000人以上死亡) 2.駆逐艦コサック(159人死亡) 3.空母アークロイヤル(1人死亡)

4.駆逐艦ライトニング(救助) 5.駆逐艦リージョン(救助)

【サムの肖像画】

【サムの肖像画】グリニッジ国立海洋博物館 ジョージナ・ショー=ベイカーが描いた題名「Oscar、Bismarck's Cat」

「船乗り猫(Ship's cat)」

古代より船には、ネズミ対策で猫を乗せてきた。

ネズミの被害は物資に限らず、機器類の断線、ペストなど病気の媒介者としても恐れられていた。

また猫は荒天を遠ざけるといった迷信もあり、重宝されてきた。

しかし、イギリス海軍は1975年に猫を含む全てのペットの持ち込みを禁止した。

⑨「転ぶと来世で猫になる階段」

奈良の大仏で知られる東大寺・大仏殿の東にある長く急な階段で「猫段」といいます。

元々は「猫坂」と言われていたらしく、山猫が住んでいたことからついた名前だったようです。

それが階段であったことから「猫段」とも呼ばれるようになり、いつのころからか「転ぶと来世で猫になる階段」と言われるようになったようです。

寺の人曰く、言われ始めたのは近年で、昔は「転ぶと猫になる」と

雨など降ると大変危険なため注意を促す意味で言われ出したのかもしれないそうです。

⑩奈良県山添村の受験生の神様「スベラネーコ」

「お墓やお墓に行く坂道で滑って転んだら、猫になるよ!」

古くから大和高原一帯には、 子供を躾けるためにこんな「言い回し」があったそうで、書物にて紹介されているものもあります。

・筒井寛秀著「誰も知らない東大寺」(小学館 2006年)

・山添村教育委員会・やまぞえ双書編集委員会編集「やまぞえ双書2・村の語りべ」(山添村 1996年)

「実際に坂で転んで猫になった人はいない」

そんな理由で、生まれたキャラクターのようです。

⑪消えた星座「ねこ座」

星座とは、北半球と南半球で見える全「88星座」。

これらの星座は、古代バビロニアや古代エジプトで発祥し、古代ギリシャのプトレマイオス48星座を経て、

最終的に1928年に国際天文学連合が正式に88星座を採用しました。

天文学者は数多くおり、様々な理由で星座を作っていきました。

スポンサーの為に作った星座や、使っていた道具、思い出の女性など、それこそオオグモ座のように大マゼラン星雲を星座に見立てた学者もいました。

それら多くの現在使われていない星座の1つ「ネコ座」。

1799年にジェローム・ラランドがうみへび座とポンプ座の間に設定しましたが、現在の88星座には入っていません。

ラランドはハレー彗星の周期を正確に算出するなど惑星の運動理論を研究していましたが、大の猫好きでもありました。そのため自身のペットであった猫をモデルに星座にしたのですが、理由が個人的過ぎて受け入れられなかったようです。

⑫88星座の1つ「ヤマネコ座」

17世紀末に考案された新しい星座で、オオヤマネコがモチーフとされています。

おおぐま座とぎょしゃ座の間にあり、オリオン座に匹敵する広さがあるが、明るい星がないため全く目立たない星座。

⑬日本最古の飼猫が記された書物

平安時代(800~1100年)には宇多天皇の日記『宇多天皇御記(ぎょき)』(『寛平御記』)に登場しています。

宇多天皇は飼っていた黒猫のことをよく観察し、体長・体高からしぐさまで細かく記述しています。

「愛其毛色之不類。餘猫猫皆淺黑色也。此獨深黑如墨。爲其形容惡似韓盧」

(うちの猫は類まれな毛色。よその猫はみんな浅黒い色なのに、うちの猫は墨のような漆黒の毛色で美しい。まるで韓盧のようだ)※韓盧とは、韓の国の名犬の事。

「亦能捕夜鼠捷於他猫」

(また、ほかの猫よりも素早くネズミを捕まえることができる)

「仍曰。汝含陰陽之氣備支竅之形。心有必寧知我乎。猫乃歎息舉首仰睨吾顔。似咽心盈臆口不能言。」

(猫にこう言ってみた「お前は陰陽の気と四肢七穴を備えているのだから(つまり心と体を持つのだから)、私の心がわかるよね?」すると猫は、ため息をつき、私の顔をじっと見上げていた。胸いっぱいの様子だけど、口でものを言うことはできなかったのだ)

「私がこの猫をかわいがるのは何かが優れているからではなく、先帝から賜ったものだからだ」

と、猫を可愛がることに関して言い訳のように記しています。

第59代天皇 宇多天皇(867年~931年)

第59代天皇 宇多天皇(867年~931年)⑭『長靴をはいた猫』

ヨーロッパに伝わる民話。

1634年に出版された、ジャンバティスタ・バジーレによる『物語の物語、または小さき者たちのための楽しみ/ペンタメローネ』に収められています。

その後、1697年にシャルル・ペローによる『寓意のある昔話、またはコント集~がちょうおばさんの話』に収録され出版後、世界で有名になりました。

1812年に刊行された『グリム童話』初版第1巻にも『靴はき猫』というタイトルで収められています。

日本では1969年(昭和44年)にアニメ化されています。

日本のアニメでは猫の名前は「ペロ」とついていますが、民話での「長靴をはいた猫」に名はありません。

イタリア半島の西南に位置するシチリア島では、ほぼ同じ内容で、猫ではなく狐が登場するイタリア民話『ジョヴァンヌッツァ狐』いう物語が伝わっています。

『寓意のある昔話、またはコント集~がちょうおばさんの話』著:シャルル・ペロー版

「長靴をはいた猫」【あらすじ】

ある粉挽き職人が死に、3人の息子にはそれぞれ遺産が分けられた。

長男は粉挽き小屋、次男はロバ、三男は残った猫をもらった。

三男は嘆いて「猫を食べてしまったら、後は何もなくなってしまう」と言うと、

猫が「心配要りません。私に長くて立派な靴と袋を下さい。そうすれば、あなたがもらったものが、そんなに悪くなかったことが近いうちに分かります」と応えた。

長靴と袋をもらった猫は、ウサギを捕まえてくるたびに、王様に会いに行った。

「我が主人・カラバ侯爵が狩りをしまして。獲物の一部を献上せよとの言いつけによりお持ちしました」

王様は献上されるたびに言葉を賜った。

「余からよろしくと侯に伝えよ。“貴公の心遣い、大変嬉しく思う”」

王様と猫が親しくなった頃、猫は三男にある場所で水浴びをするよう告げた。

三男が言われた通り水浴びをしていると王様と姫が通りがかり、猫はその前に出て

「大変です、カラバ侯爵が水浴びをしている最中に泥棒に持ち物を取られてしまいました」と嘘をついた。

猫は三男と王様を引き合わせ、「カラバ侯爵の居城」に招待することになった。

猫は馬車の先導を買って出ると、道で百姓に会うたびに恐い声で言った。

「ここは誰の土地かと聞かれたら、『カラバ侯爵様の土地です』と言え。でないと、細切れにされてしまうぞ」。

実際は、大男(オーガ)の土地だったが、百姓は王様に尋ねられると「カラバ侯爵様の土地です」と答えた。

王様は、その「カラバ侯爵」の領地の広さに感心したのだった。

そして、猫は豪奢な城に着いた。

猫は着くとすぐに大男に会いに行き、

「ご城主は凄まじい魔法の使い手だと聞いていますが、まさか鼠に化けられる程ではないでしょう?」

と聞き、大男が得意げに姿を鼠に変えると、捕まえてペロリと平らげた。

こうしてまんまと城を奪い、王様が着くと「カラバ侯爵の城にようこそ!」と迎えた。

王様は「カラバ侯爵」にすっかり感心してしまった。

三男は元々育ちが良く、姫はそんな三男に惹かれて、しきりに気にかけるようになっていった。

これに気付いた王様は、三男に「娘婿になってくれないか」と頼んだ。

三男こと「カラバ侯爵」は、その申し出を受け、その日のうちに姫と結婚した。

猫も貴族に取り立てられて、鼠捕りは趣味でやるだけになるのだった。

⑮北欧神話

生と死、愛情と戦い、豊饒を司る女神「フレイヤ」

生と死、愛情と戦い、豊饒を司る女神「フレイヤ」多産である豚が豊穣の女神フレイヤの代表的な聖獣としています。

また、フレイヤの車を2匹の巨大な猫「ベイグル」と「トリエグル」(古ノルド語で「蜂蜜」と「琥珀」の意)が牽いていると伝えられており、猫の種類は、ノルウェージャン・フォレストキャットと言われています。

しかし、この猫の話は、ダイアナ・ルシル・パクソンの小説で登場した創作でした。

北欧では「猫が結婚式に姿を現すと、その結婚はうまくいく」、「ミルクのボウルを庭において置くと、フレイヤが幸運や良縁をもたらしてくれる」と伝えられています。

北欧神話の雷神「トール」の話では、ウートガルア・ロキ王は、毒蛇ヨルムンガンドに幻術をかけ巨大な猫の姿(ノルウェージャン・フォレストキャット)にし、敵である雷神トールに持ち上げられるかと問います。怪力で短気な雷神トールは、その挑発に乗り持ち上げようとしますが上がりません。その時、幻術により猫に見えていたヨルムンガンドに噛まれた雷神トールは、毒にやられ絶命してしまいました。

⑯猫将軍(びょうしょうぐん)

【台湾】

道教の予言と海運の神とされる猫の姿の神様。

台湾宜蘭県頭城鎮に祀られており、元はこの地域に出没したとされる山猫の妖怪。

清国時代(1875年頃)、山猫の妖怪が出没し、家畜を盜い食いして疫病を流行らせ、住民は猫のような行動をとるようになりました。

混乱に陥った住人たちに山猫の妖怪は乩童(タンキー)を通して「廟を建てて祀れば騒乱は止み、この土地の守護神となって守ろう」と伝えたそうです。

この猫将軍廟は「天神宮」と名付けられました。

しかし、数十年後に抗日軍によって焼き払われ、中の文化財の全ても失われてしまいました。

その数年後、頭城鎮の主要河川の一つ福德坑溪の下流の地域住民が、虎に乗り甲冑をまとう猫面人身の像を見つけました。彼等はこの像を猫将軍のものとし、新建里の廟に新たに祀りました。

※別の起源譚によると、元は李という人士の飼い猫で、村人に殺された後に化けて出たものともいう話もあります。

清の黄漢が著した猫に関する書物「猫苑」では同じ経緯で生まれた「鉄猫将軍」という神格を紹介しています。

「天津の造船所には使われなくなった錨がいくつもあり、その中でも大きな錨が年久しくして祟りをなした。勅を奉じて封号を賜り、毎年天津から役人が来て祭りを行った。これを称して鉄猫将軍とする」

「安南の猫将軍廟には猫首人身の像が奉安されている。よく霊異を現し、中国の人間でもこの地に来る者は猫将軍廟に参拝する。明の「毛(マオ)尚書」が安南を平定したのを、猫(ミャオ)将軍と誤り伝えたのかもしれない」

旨の記述されています。

ちなみに安南を平定した明の「毛尚書」という人物は、いかなる歴史書にもいない、実在しない人物です。

猫将軍の名の由来は錨(ミャオ)だとされます。

猫と錨、発音の近似の他に、中国文学者「澤田瑞穂」氏が「中国の民間信仰において、猫は錨で、船の錨を神として航海の安全を祈ったものではなかろうか」と考察しています。

日本の家庭用ゲームにも登場。

日本の家庭用ゲームにも登場。⑰クロネコヤマト宅急便 ネコマーク誕生の話

「ヤマトのシンボルマーク」

「ヤマトのシンボルマーク」1957(昭和32)年、クロネコ親子の誕生は、アメリカのと業務提携を結んだことがきっかけでした。

「アライド・ヴァン・ラインズ社のネコマーク」

「アライド・ヴァン・ラインズ社のネコマーク」ネコマークに込められた「careful handling(丁寧な荷扱い)」に共感した小倉康臣は、アライド・ヴァン・ラインズ社のジェームズ・カミンズ氏からその使用許諾を得ました。

「原案として知られていた画用紙の表側の絵」

「原案として知られていた画用紙の表側の絵」1957年6月、ヤマト運輸で広報担当の清水武は、娘がクレヨンで描いた親子のネコをヒントに、ネコマークのデザインを完成。

1985年、ネコマークは準社章となりました。

※正式な社章は「桜にY」のマーク。

「画用紙の裏側に描かれていたネコの絵」

「画用紙の裏側に描かれていたネコの絵」画用紙の裏には、子猫をくわえたネコマークにより近い絵が描かれていました。

【2021年4月1日、ロゴが変わりました】

【2024年8月26日から子猫も働きます】

全国一律料金で小さな荷物を手軽に送れる

※2024年8月26日より東京都にて販売開始

⑱パルパの地上絵

巨大なネコ(全長約37メートル)の地上絵

2020年10月、南米ペルーの文化省は、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産「ナスカの地上絵」の近くで、2000年以上前のものとみられるネコ科の動物の地上絵を発見と発表しました。

ペルー文化省によれば、ミラドール丘の山肌に描かれていた地上絵は、作業員が展望台修復の際たまたま発見したようで、ドローンにより確認されたその姿は、体が横向きで頭を正面に向けているネコ科の動物の絵柄と思われ、幅30~40センチの線で描かれていました。

発見時は消えかけており、考古学者チームがクリーニングと保存を行ない、

「絵は非常に険しい斜面にあり、自然の侵食によって消えかかっていて、かろうじて見える程度だった」

と伝えています。

ナスカの地上絵で知られるペルー南西部のナスカ文明は、紀元200~700年に栄えました。

宇宙から見えるほど巨大で、「ハチドリ」「生命の木」「クジラ」などが有名で、ナスカ人はこの上をなぞって歩くことで雨乞いをしたとも言われ、その絵はすべて一筆書きの線画で描かれています。

しかし、今回発見された絵は、一筆書きではなくナスカの地上絵よりも古いパラカス文化(紀元前800~100年)後期(紀元前200~100年)の「パルパの地上絵」と考えられます。

パルパの地上絵とは、紀元前200~300年頃に描かれたもので、人や動物など様々な絵が発見されています。

ネコは絵のモチーフとして人気だったようで、織物や焼き物にも登場しています。

パラカス文化時代に描かれた地上絵は、後のナスカの人々に大きな影響を与えたと考えられています。

パルパのネコの絵は、ナスカの高原に描かれた他の動物の絵と同じように、地表の暗い色の岩を線状に取り除き、明るい色の岩を露出させることで描かれています。

ネコが描かれた丘に登ると、他の様々な地上絵が良く見えるようになっています。

2023年12月、南部ナスカで新たな地上絵29点が見つかりました。

猫や人をモチーフにしたもので、紀元前300年から紀元100年ごろに描かれたとみられています。

考古学者のベンデス氏と国立サンルイスゴンサガ大の学生20人のチームが無人機(ドローン)と特殊なソフトウエアの分析技術を使い、丘の斜面に発見。猫の絵は18点見つかり、最も大きいもので全長43メートル、幅42メートル。ナスカ文化初期か、それより前のパラカス文化のものとみられています。

ベンデス氏「今回発見された地上絵はナスカの地上絵の方角を向いている。この時代の人は猫を神格化していたようで非常に特別な意味があった」と指摘しました。

⑲ケットシー(ケット=猫、シー=妖精)

スコットランド・ノルウェーの民間伝承が出典でスコットランドの高地地方に棲むという猫の妖精の一種、或いはケルト神話、あるいはアイルランドの伝説に登場する猫の姿をした妖精のこと。

『猫の貴族』とも呼ばれ、物語「長靴をはいた猫」の原型と言われている。

大きさは犬ほどで、二本足で立ち、人語を話す。

色は黒色で胸に大きな白い模様がある。

性格は、おどけた道化師や、気品を感じさせる紳士のような振る舞いをするものなど様々だが、人間の姿になる話はあまりない。

人間に危害を加えるような存在ではないが、猫を虐待した場合、「彼らの王族がその不届き者を王国まで引っ立ててゆく」と言われ容赦しないという。

木のうろの中や廃屋に王国に続く道があり、人間同様に王族や僧侶、一般市民がいるという。

その姿からキリスト教の土着神話否定によって悪魔扱いされ黒猫迫害のきっかけとなり、魔女の象徴(化身や使い魔)として、多くの猫が殺された。

民話『猫の王様』

1人の農民が満月の夜帰宅の途に着いていた。

村境のある橋の上に猫が集まっていたので好奇心からこっそり様子をうかがってみたところ、猫たちが葬式のような行事を行い人間の言葉でしゃべっているのに仰天する。

猫たちは「猫の王様が死んだ」「猫の王様が死んだ」「チム・トルドラムが死んだ」「なら次はトム・チルドラムが猫の王様に」「猫の王様になる」と意味不明な話を交わした後一匹残らずどこかへ逃げ去ってしまった。

不思議な気持ちを抑えきれず翌日妻にその話をしていたところ、暖炉のそばで眠り込んでいた愛猫が飛び起きた。

「何だって!? チム爺さんが死んだ? だったら今度は僕が猫の王様だ!」

猫は叫ぶと煙突から風のように外に飛び出して行き、恩知らずにも二度と帰ってはこなかった。

※男が墓掘り番人で当日の夜に妻にその話をするとされるバージョンや、猫達から知らない人物(愛猫のケット・シーとしての名前)への伝言を頼まれたので相談したとされるバージョンもある。

『2人の旅人』

5月1日の誕生祭の前夜。

嫉みにより、いとこの商人に目をくりぬかれたある商人が、果樹園の木に登って一夜を過ごしていたところ、たくさんの猫たちの声が聞こえてきた。

それは猫の王が主催する会議で、王は部下たちから、眼病に効く井戸、病気の王女に効く薬草、よい井戸が掘れる場所などの報告を受けていた。

これを聞いた目をくりぬかれた商人は、猫たちの情報を生かして人々を救い、その地方の市長になった。

一方、それを羨んだいとこの商人は果樹園に向かったものの、猫の王に見つかり殺されてしまう。※ケルトでは夏の始まりを告げるベルテネ祭が行われる日の前後は、古来より怪異が起こる時期とされています。

アメリカの民俗学者、ヘンリー・グラッシーの著書『アイルランドの民話』掲載

『猫の王の裁定』

ある牧夫が家畜の餌を茹でる仕事をしていたが、餌の入った鍋をあさる猫を見つけ棒きれで殴りつけた。

しばらくすると、その猫がたくさんの猫を引きつれて戻り輪になって話しはじめた。

そこにひときわ大きな猫がやってきて、中央に陣取ると殴られた猫の話を聞いた。

すると大きな猫は、殴られた猫をぽんと叩いてそのまま他の猫たちを連れて出ていった。

アンドリュー・ラング(1844~1912年)著書『べにいろの童話集』掲載

『ファザー・ガッドの屋敷』

人語を喋る猫、ファザー・ガッドとその一族は、ある地方に深刻な被害を与えていた鼠の大群を駆除したことから、大きな屋敷を与えられて幸せな暮らしをしていた。

そこの使用人になったリジーナという少女の働きっぷりは素晴らしく、どんな猫たちにも優しくしたことから彼女は猫たちに気に入られた。

しばらくして、人のいない生活に淋しくなったリジーナは暇を貰うことになり、ファザー・ガッドは淋しがりながらも褒美を与える。

その褒美とは、まばゆく輝く肌と服、額に美しく輝く星、そしてポケットからは毎日12枚の金貨が湧き出るというものだった。

やがてリジーナの美しさは評判になり、王子との結婚の日取りまで決まる。

だがリジーナは嫉妬した母と姉によって納屋に閉じ込められてしまった。

姉はリジーナになりすまして王子と結婚しようと目論んだが、しかしファザー・ガッドたちによって偽物であることが曝かれ、リジーナは無事に王子と結婚ができた。

・アイルランドのロスコモン州やミース州には、神聖な塚に住む猫の王の伝説が存在しています。

・同国出身の作家、オスカー・ワイルドの母、ジェーン・ワイルドが「詩人と猫の王イルサン」という物語を伝えている。

・クー・シー(犬の妖精)というのがいるが、ケット・シーと違い、常に四本足で歩くケモノの姿をしている。

・日本のゲームのキャラクターにもなっている。

⑳妖怪・猫又

【妖怪画】鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「猫また」

【妖怪画】鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「猫また」江戸時代 図鑑様式の妖怪絵巻が多く制作されており、猫又はそれらの絵巻でしばしば妖怪画の題材になっている。

1737年(元文2年)刊行『百怪図巻』

人間女性の身なりをした猫又が三味線を奏でている姿が描かれている。

江戸時代当時、三味線の素材に雌猫の皮が使われ、三味線を奏でて同族を哀れむ歌を歌っている、もしくは一種の皮肉などと解釈されている。

芸者の服装は、芸者がネコと呼ばれたこととの見方もある。

1776年(安永5年)刊行『画図百鬼夜行』

「障子から顔を出すネコ、手ぬぐいを頭に乗せ縁側に手をついたネコ、手ぬぐいをかぶって2本脚で立ったネコ」が描かれており「普通のネコ、年が足りず2本脚で立つのが難しいネコ、年を経て2本脚で立つネコ」として、猫が猫又へ変化していく過程を描いたとものとも見られている。

アメリカ合衆国 ボストン美術館にビゲロー・コレクション(浮世絵コレクション)

『百鬼夜行絵巻』にもほぼ同様の構図の猫又が描かれていることから、両者の関連性も指摘されている。

㉑妖怪・火車

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「火車」

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「火車」火車/化車(かしゃ)は、悪行を積み重ねた末に死んだ者の亡骸を奪うとされる日本の妖怪。

年老いた猫がこの妖怪に変化するとも言われ、火車と猫又が同一視されることもある。

※猫と死者にまつわる俗信は、肉食性の猫が腐臭を嗅ぎわける能力に長け、死体に近づく習性があったため。

葬式や墓場から死体を奪う妖怪とされ、伝承地は特定されておらず、全国に事例がある。

昔話「猫檀家」に火車の話があり、播磨国(兵庫県)には、山崎町(宍粟市)牧谷の「火車婆」に類話がある。

【火車から亡骸を守る方法】

・山梨県西八代郡上九一色村(南都留郡、富士河口湖町)では、

「葬式を2回行い、最初の葬式には棺桶に石を詰めておき、火車に亡骸を奪われるのを防ぐ。」

ということを火車の出る噂のある寺では行っていたという。

・愛媛県八幡浜市では、

「棺の上に髪剃を置くと火車に亡骸を奪われずに済む」という。

・宮崎県東臼杵郡西郷村(美郷町)では、

「出棺の前に「バクには食わせん」または「火車には食わせん」と2回唱える」という。

・岡山県阿哲郡熊谷村(新見市)では、

「妙八(和楽器)を叩くと火車を避けられる」という。

㉒妖怪・猫魈(ネコショウ)

猫又よりも更に長い年月(一説には30年といわれている)を生きた飼い猫が妖怪化した存在。

猫又のしっぽが二股に分かれているのに対して、こちらは三本に分かれているという相違があり、束ねるとかなり太くなるとされる。人間と変わらない高い知性と妖力を持ち、同じ猫の妖怪である化け猫や猫又を始め数多くの魑魅魍魎を従えていると言われている。

水木しげる原作 アニメ版

【元ネタ】

ゲゲゲの鬼太郎(アニメ4期第108話)「妖怪猫魈」

猫又が修行を積むことで強い妖力と無限の寿命を得た存在。

アニメでは“魈”の読み方が分からないという理由からか、“猫ショウ”と表記されています。

≪水木しげる原作≫

科学者が発見した“若返りの法”の論文(他人の生気を奪う方法)を盗んだ猫又が猫魈となり、人間や妖怪を襲い論文を実行して、最強の妖怪になろうと目論でいた。

事態解決に乗り出した鬼太郎を襲い、生気を吸った後に呑み込むが、原作では逆に生気を吸い尽くされて死亡。

≪アニメ版 第4期≫

生気を吸い返した鬼太郎は使い方がわからず、精神が赤ん坊になった所をまた飲み込まれ、腹の中に残された論文を読んで改めて霊毛ちゃんちゃんこで猫魈の若さのエキスを奪い、猫魈が普通の子猫になってしまう展開となっている。

≪アニメ版 第5期≫

生き別れの兄弟の野良猫「ノラ」をもつ猫又は、かつて人間に冷遇され続けたため、性格は荒み切っていた。

修行を積み猫又から猫魈へ進化すると、ネコ娘やクロを含む猫一族を率いて人間に復讐しようと暗躍していた。

止めようとする鬼太郎とノラの活躍で一度は妖力を失い、野望は未然に防がれたかと思われたが、

人間への怨念は凄まじく、自害して怨霊となって復讐を成し遂げようとする。

しかし、ノラが「妖怪四十七士」に覚醒し、鬼太郎と共に生命力を分与され、猫魈の霊は転生し、子猫に生まれ変わり、ノラに引き取られた。

その子猫は“アサ”と名付けられ、今までの人(猫)生をやり直すべくノラと共に旅立っていった。

㉓『金華猫(きんかびょう)』

中国 隋時代(581年 - 618年)には「猫鬼」「金華猫」といった怪猫の話があり、

中国浙江省の地域では「3年飼うと人を化かす」といわれ、「特に白猫が化ける」といわれています。

『猫苑・霊異』第51条『堅瓠集』から引用された原文。

"金華猫,畜之三年後,毎于中宵,蹲踞屋上,伸口対月,吸其精華,久而成怪,毎出魅人,逢婦女則変美男,逢男則変美女。毎至人家,先溺于水中,人飲之,則莫見其形。凡遇怪来,宿夜以青衣覆被上,遲明視之,若有毛,則潜約猟徒,牽数犬,至家捕猫,炙其肉以食病者,自愈;若男病而獲雄,女病而獲雌,則不治矣。府庠張廣文有女,年十八,為怪所侵,髪尽落,後捕雄猫治之,疾始瘳。"

「金華猫は、生後3年で、夜中になると屋根の上にしゃがみこみ、月に対して口を開き、月のエッセンスを取り込み、そうして段々と妖怪になる。出会ったすべての人を魅惑し、女性と遭遇したときは美男に、男性と遭遇したときは美女に変化する。人の家に入ると水の中に尿をし、人がその水を飲んでしまうと、姿形が見えないようになる。

この猫と遭遇したなら、夜に青黒い服を羽織ってからよく見ること。毛があったなら、物陰から数匹の犬を連れた狩人を家に招き入れ、捕らえてその肉を焼いて病人に与えると、快癒するであろう。

もし男性の病人がオスを捕まえたり女性の病人がメスを捕まえたりした場合には、うまく治らない。

金華府の学府に通う張広文の18才の娘は、猫の妖怪に襲われて、頭髪が抜け落ちてしまったが、オスを捕まえて彼女自身を治させ、病を克服した。」

南宋の洪 邁『夷堅支丁』第8巻

"臨安女子為魅所祟,見一少年,状貌奇偉,凡飲食所須,應声即辦,謳吟笑語,与人不殊。而旁人皆不能見。請術士禳之,了不為動。有賣面羽老,一問即知為猫魈。遂行法誅之。至後世有“金華猫妖”之説,即猫魈也。"

「臨安の女子は魅惑されてしまった。まったく少年に見えるが、長身で、およそ飲み食いはすべて歌を吟じ談笑しながら即座に成され、人と変わらない様子である。

術士に祓わせようとしても、仕事をしなくなってしまう。変な衣装を着た老人は、これを「猫魈」として知っていたため、うまくこれを誅せた。後の世に言う「妖怪・金華猫」は、つまり猫魈である。」

清の納蘭 性徳『淥水亭雑識』

"金華人家忌畜純白猫,能夜蹲瓦頂,盗取月光,則成精為患也。"

「金華の家々では真っ白な猫を忌む。夜中に屋根の上でしゃがみ、月明かりを盗み取って、健康な人を病人に変えてしまうからだ。」

清の袁枚『続子不語』第5巻『緑郎紅娘』

"言金華有猫魈,妖鬼類也。"

「金華には、猫魈と呼ばれる妖怪のたぐいがいると言われている。」

㉔猫鬼(びょうき)

中国 隋王朝時代(581~619年)に大流行した呪術。

死んだ猫の霊を憑りつかせ、呪い殺し、財産を奪って自分を富ませる邪悪な術で「蠱毒(こどく)」という。

その蠱毒の中で最も凶悪な術が、「猫鬼」を使役する呪術である。

猫鬼に憑かれると、内臓は喰われ、全身を切り裂かれるような痛みが襲い、やがて血を吐いて死ぬという。

中国では、人間が死ぬと鬼になるといわれており、猫も同様に死ぬと猫の鬼になる。

術者は猫を殺して猫鬼を増やす。

最も流行った時代、大量の猫が殺されている。

中国の「蠱毒」とは、ムカデやクモなど毒虫が主流だったが、「猫鬼」の呪法は、「独狐陀」の事件以来、最も凶悪な「蠱毒」として多くの伝承を残す。

この事件は正史にも記載され、後代の文献でもしばしば引用されている。

隋王朝の皇帝「楊堅」の時代、隋王室の親戚に、「独狐陀(どっこだ)」という者が「猫鬼」を使役し、異母姉である皇后と、皇帝の家臣「楊素」の妻を呪った事件は、中国では有名な話で『隋書』や『北史』にも記述されている。

「高祖文帝(581~604)の末年、皇后と皇帝の家臣の妻が病気にかかり、医師の診断で猫鬼が原因と判明した。

当初文帝は穏便に収めるつもりであったが、独狐陀の高慢な事実否定に怒り、徹底的に調べることを命じた。

調査から、独狐陀が財産目当てに、猫鬼の呪術を侍女「徐阿尼」に行わせていた事実が明るみになった。

独狐陀の家系は猫鬼祀る家系で、蠱毒などの邪法を好む人物だった。

皇后らの助命嘆願により死刑は免れたが、程なくして突然死したという。」

事件後、文帝は勅令で、このような邪法の一掃を図った。

「猫鬼」を用いる家は互いに告発し、粛清された家は数千を数えたという。

その後、木偶人形を使った呪詛事件が主流になっていったが、主に中国東南、浙東地方を中心に「猫鬼」は伝えられ、猫の怪異を派生させることになる。

※浙(越)東地方:禁呪、巫術に優れた「越巫」を多数送りだした地域。

※袁枚『続子不語』:「猫鬼」の派生と思われる『未婚の男女を犯して殺す「緑郎」「紅娘」』の伝が記される。

㉕猫は一生に一度だけ人語を話す

元ネタ2ch

『ぬこは一生に一度だけ人語を話すという。

大概とても重要で意味深なことを言うらしい。

昔話では浄瑠璃を語ったとか、事故を予言したとか・・・。』

ある日、家族でオムライスを囲んでいた。

「ケチャップ足りない。ちょっとケチャップとってー」

「ねぇねぇ、くり(ぬこ)、ケチャップ貰ってきて」

くりは、じっと聞いていたがおもむろに立ち上がり台所に行くと

「けにゃっぷ!!」

と鳴いた。

家族全員びっくりしたが、しかしこれが一生に一度だけ話す人語かと思うと・・・。

㉖猫のことわざ

英語】A cat has nine lives. 「猫は九つの命をもつ」

たくさんの命があって9回も生まれ変わることができるというという迷信より。

猫は執念深くなかなか死なない、猫は殺しても何度でも生き返ると思われていたことから出来たことわざ。

【起源】

・1500年代イギリス 「魔女が生まれ変われるのは9回だけ。だから猫にも9つの命がある」

・1561年、イギリス 小説家ウィリアム・ボールドウィン著『Beware the Cat(猫にご用心)』

「魔女はその猫の体を九回使うことを許されるのだ」(a witch may take on her a cats body nine times)

・シェイクスピア 戯曲『ロミオとジュリエット』

「猫王どの、九つあるというおぬしの命がたった一つだけ所望したいが」(Mer.Good King of Cats, nothing but one of your nine lives)

・1930年、M.O.ハウイ著「猫と魔術と神話事典」(柏書房)

エジプトでは全ての神が9柱単位で数えられた。猫に「9」という数字が捧げられたのはおそらくその影響だろう。

エジプト人の思想に触れた国々では太陽と月、そしてその象徴である猫に、神聖なイメージを重ねたのだ(第33章・猫の9つの命)。

紀元前450年頃、エジプト

九柱神の「オシリス」と「イシス」の娘「バステト(猫の姿をした女神)」。

エジプトの思想に触れた国々では、太陽と月、そしてその象徴である猫に、古代エジプト人にとって神聖な数字であった「9」を重ねた可能性が考えられています。

九は「三位一体をあらわす三つ一組が三つ一組」になった数なので、特別縁起のいい数だと考えられていました。

㉗女神バステト

エジプト神話に登場する女神「バステト」または「バスト」。

主に、猫の頭を持つ人間の女性として描かれますが、芸術的理由で猫の姿で描かれることもあります。

太陽神ラーの娘あるいは妹や妻とされ、雌ライオンの頭を持つテフヌトやセクメト、ハトホルと同一視されます。

名前の意味は「ブバスティスの女主」。

愛、女性の神秘、妊婦、家庭の喜び、情熱、快楽、そして「すべての楽しいこと」の女神。

紋章は、 2匹の猫が描かれた黒いエジプトのアンク十字。

初めバステトは、太陽神ラーが人間を罰するために自らの左目を抉って地上に送り出し、「ラーの目」として大殺戮を行なった女神として恐れられました。

やがて「王の乳母」ファラオの守護者の役割を持ち、病気や悪霊から守護する女神に変わりました。

また多産のシンボルとされ、豊穣や性愛を司り、音楽や踊りを好むともされます。

さらに「蛇の首を刎ねる者」として、家庭を守る神と信仰されました。

人間の姿の時は、手にシストラム(ラトルのような楽器)、盾、籠を持っています。

【歴史】

当初、バステトは太陽神ラーの娘であるライオンの女神でした。

エジプトのファラオの守護神であり、復讐心に燃える女神で、エジプトの王に対して悪意を持つ外国の支配者を苦しめる力があると信じられていました。

猫は古代エジプト人が初め家畜として飼われ大切にされてきました。

数千年の歴史の中で神聖化され、紀元前 1000 年頃、猫の姿あるいは猫の頭部を持つ人間の姿となりました。

ライオンの神は強さの象徴として崇拝されてきましたが、豊穣、官能、優雅さ、家族の女神へと変わりました。

ファラオ第 22 王朝 (紀元前 954 年) 頃に大きな人気を得て、バステト崇拝により、女神の名を直接冠した都市「ブバスティス (「バステトの家」の意) 」を持つ数少ないエジプトの神々の 1 人となりました。

ブバスティスでは、猫はバステトの聖なる獣とされ、多数の猫のミイラが地下墓地にミルク、ネズミと共に埋葬されていました。

他の崇拝地では、メンフィス、ヘリオポリス、テーベ、レオンポリス、ヘラクレオポリスがあります。

バステトは猫の姿でもあり、エジプトに住むどの猫もバステトの化身という考えより、猫はより神聖な動物になりました。そのため、古代エジプト人にとって、猫を傷つけることはバステト神に対する大きな侮辱であり、猫を故意または偶然に殺すことは死刑に処せられました。

※猫の豆知識Ⅰ ㊱参照

ギリシャの歴史家「ディオドロス・シケリア」著作『歴史叢書』紀元前60~57年

エジプト人は、猫を非常に尊敬している。

誤って猫を殺したローマ市民が、怒ったエジプト人の群衆によって即座に殺された。

歴史家で地理学者「ヘロドトス(紀元前480~420年)」著

毎年、バステト祭が開催され、最大 70 万人が船でナイル川を下り、港町ブバスティスで、バステトの栄光を祝う。

船がナイル川に着くと酒盛りが始まり、祭典では「儀式、犠牲、歌」でバステトを称えた。

女性たちは、男性よりも多くの豪華な祭りに参加し、すべての社会的制約から一時的に解放され、酒を飲み、踊り、歌いながら女神の祭りを祝った。

幸運の女神バステトは宴に来たすべての人に幸運を与え、 司祭たちを通して「幸運の祝福」を与え、その祝福は次の祝宴まで続いた。

【神話】

バステトは、「遠方の女神」や「ラーの目」といった物語群に属します。

・テフヌトと同一視され、アトゥムの娘となり、アトゥムの敵アペプを倒すものとして、天空の神の面を持ちます。

・ハトホルと同一視され、音楽の神の面を持ちます。

後代では、

・創造神プタハの妻とし、息子「マヘス(ライオンの姿を持つ神)」がいます。

・アヌビスはネフティスではなくバステトの息子とされることがあります。

『エジプト神話』

バステトの息子「マアヘス(ミイシス)」はバステトと創造神プタハから生まれました。

マアヘスは、古代エジプトの戦争の神で、当時のバステトと同様に、ライオンの頭を持つ姿です。

エジプト文明のある時期、マアヘスはエジプトの神々の中で、ライオンの頭を持つ女神セクメトの代わりでした。

※セクメトは人類の大部分を絶滅させた戦士の女神。

『オシリス神話』

セト神は、エジプト王国のファラオ「オシリス」を殺し王位を奪い、正当な後継者「ハヤブサの神ホルス」とその母「イシス」を抹殺しようとします。

女性の守護神であるバステトはイシスとその子供であるホルスも守ります。

後に、ホルスは大人になり、一連の試練でセトに挑戦し、エジプトの王位を奪還しました。『ピラミッドの文書』

バステトは、トートとハトホルとともに太陽神ラーの船の上に立ち、ラーを食い尽くそうとする「混沌の大蛇アペプ」の攻撃を阻止します。

※アペプとの戦いでバステトではなく、ラーが猫に変身するパターンもあります。

・ギリシア人は、バステトを「人間を罰し、子供を守るアルテミス」、「享楽と情愛の神アフロディーテ」と比較しています。

・クトゥルフ神話にも登場し、猫たちから信仰されたり、また残忍な人喰いの邪神として描かれています。

㉘「猫ふんじゃった」

『楽譜♭♭♭♭♭♭(変ト長調)』又は『♯♯♯♯♯♯(嬰ヘ長調)』

リズムは、4分の2拍子、冒頭は2拍目のウラから16分音符で始まります。

【日本の「ねこふんじゃった」の歌詞】

ピアニスト「久元祐子」、音楽学者で大阪音楽大学名誉教授「西岡 信雄」曰く「メロディーと歌詞の語呂合わせで丁度いいからではないか」という事です。

この曲は作曲者も発祥国も明らかになっていません。

フェルディナント・ロー(Ferdinand Loh)だとされていますが、ドイツ版の「猫ふんじゃった」である「ノミのワルツ」の作曲者の略名(F. Loh)が誤記で「フェルディナント・ローなる人物は実在せず、最初にこの説を紹介した書籍の筆者によるジョーク」だとも言われています。

現在、ロシアやドイツなど色々な国の方々の名前が作曲者として上がっています。

フランスでは、原曲は「アントン・ルビンシュテイン」作という説があります。

【世界の『猫ふんじゃった』の曲名】

・ねこふんじゃった(日本)

・ねこのマーチ(ブルガリア)

・猫の踊り(韓国)

・子猫之舞(台湾)

・黒猫のダンス(ルーマニア)

・猫のポルカ(フィンランド)

・猫に枝投げました(ブラジル)

・犬のワルツ(ロシア)(ウクライナ)

・犬のポルカ(チリ)

・ウンチ踏んじゃった(イラン)

・アヒルの子たち(キューバ)

・三羽の子アヒル(キューバ)

・ロバのマーチ(ハンガリー)

・お猿さん(メキシコ)

・トトトの歌(イギリス、アメリカ)

・サーカスソング(イギリス、アメリカ、カナダ)

・箸 -Chopsticks-(イギリス、アメリカ、カナダ、ハンガリー)

・蚤(ノミ)のワルツ(ドイツ、ベルギー、アメリカ)

・ノミのマーチ(オランダ、ルクセンブルク)

・カレヨアンソン-Kalle Johansson (スウェーデン)

・豚のワルツ(スウェーデン)

・カツレツ(フランス)

・チョコレート(スペイン)

・公爵夫人(デンマーク)

・三女の足(デンマーク)

・道化師ポルカ(アルゼンチン)

・追い出しポルカ(マジョルカ島)

・黒のメロディー(ユーゴスラビア)

・泥棒行進曲(中国)

【猫踏んじゃったの歴史(日本の歌詞)】

・1954年6月新譜「ポルカを踊りましょう」

作詞:坂口淳 採譜・編曲:保田正 歌:田端典子、ビクター児童合唱団、ビクターオーケストラ

※「丘十四夫 」その後「灯至夫」に変更。

・1954年9月新譜「ねこふんじゃった」

作詞:丘十四夫 採譜・編曲:山口保治 歌:伴久美子、コロンビア、かなりや子供会、コロンビアオーケストラ

※日本初「ねこふんじゃった」レコード登場

・「猫踏んじゃった」

作詞作曲家:阪田寛夫・丘十四夫

※歌詞 ♪ねこふんじゃった ♪ねこふんじゃった ♪ねこ6匹まとめて踏んじゃった

・1965年7月21日「ねこふんじゃった」

別版作詞:阪田寛夫 採譜:山口保治 作曲編曲:睦芳明補 歌:ひばり児童合唱団

※NHK[みんなのうた]紹介された現在の曲。

・1968年2月10日「ねこふんじゃった」

作詞:阪田寛夫 編曲:寺島尚彦、歌天地総子、ひばり児童合唱団、キングオーケストラ

・1989年「ねこふんじゃったダンスダンスダンス」

東芝EMI 企画:桝田武宗 作詞:阿部鞠也

・「ディスコでネコをふんじゃった」 I Stepped on a Cat in Disco

作詞:阿部鞠也 フランス語訳詩:Cindy中村 編曲:上田知華

歌レインサリバン、Kitties 演奏 レインボーキッズ

・「ねぼすけ子猫ちゃん」

編曲:小松勝 作詞:阿部鞠也 スペイン語訳:詩唐沢圭子 歌柚木秀子 演奏:タンゴ・クリスタル

・「かわいい子猫ちゃん」

作詞:阿部鞠也 フランス語訳詩:Cindy中村 編曲:INOYAMA LAND

歌:ディゾレイ・エマニュエル 語り:辻メラニー泉 演奏:INOYAMA LAND

・「ネコふんじゃった音頭」

作詞:阿部鞠也 編曲:池多孝春 歌:水森亜土・光井章夫 演奏:アンサンブルフェロー

・2001年8月25日「ねこふんじゃった」(絵本)

作詞:垣内磯子 ふたりで弾くねこのピアノ曲集 ブロンズ新社

※ねこが踏まれてびっくりして飛び出して、アメリカまで行って大統領にお会いする楽しい話

「かくれんぼねこ」※愛おしさいっぱい

「ねこの手かりて」※お引越しの話

「ねこのパーティー」※華やか

「よっぱらいねこのポルカ」※思わず笑ってしまう

・2003年3月25日「ねこふんじゃ・・・・だめ!」

作詞:阿部鞠也 補作詞:阿部鞠也 編曲:小室等 歌:水森亜土 光井章夫

演奏: AG:小室等、佐久間順平 FM、VL:佐久間順平

・「ねこふんじゃっタンゴ」(Gatlto Dormllon)

作詞:阿部鞠也 訳詩:唐沢圭子 作曲:不詳 補作曲、編曲:小熊達弥 歌:天地りつ子

・2003年6月「ねこふんじゃった」コンピレーション

「I stepped on a cat」

作詞:阿部鞠也 訳詩:シンディ中村 編曲:光井章夫 歌:水森亜土 演奏: HC:七瀬薫(劇団未来劇場)

DR:八代国義 CB:酒井和秀 PF:高浜一郎

「J'ai ppietine un petit chat」

作詞:阿部鞠也 訳詩:シンディ中村 ・ルイス幸代 編曲:小熊達弥歌:天地りつ子

【歌の歌詞】「ねこふんじゃった」作詞:丘灯至夫

♪ねこふんじゃった ねこふんじゃった

ほら ひるねのこねこ

ねこふんじゃった ねこふんじゃった

ねこ あわててとんでった

はやくきてよ ほらごらん

きんぎょばちを けとばした

あらまあまあ 水だらけ

おやまあま どうしましょう

ねこどこいった ねこどこいった

ねこ あちらへにげてった

あらとり小屋だ あらとり小屋だ

ほら ギャアギャアないてるよ

ほらないてるよ ほらないてるよ

ほら にわとりとびだした

ねこおっかけた さあ大変だ

あら どっかへ行っちゃった

おじいちゃん おばあちゃん 来てごらん

うえきばちが めちゃめちゃよ

あらきんぎょも のびてるよ

おやまあまあ どうしましょ

ねこどこいった ねこどこいった

あら たんすのうえよ

ほらねむってる ほらねむってる

ほら お日さまわらってる

「ねこふんじゃった」作詞:阪田寛夫

♪ねこふんじゃった ねこふんじゃった

ねこふんづけちゃったら ひっかいた

ねこひっかいた ねこひっかいた

ねこびっくりして ひっかいた

悪いねこめ つめを切れ

屋根をおりて ひげをそれ

ねこニャーゴ ニャート ねこかぶり

ねこなで声で あまえてる

ねこごめんなさい ねこごめんなさい

ねこおどかしちゃって ごめんなさい

ねこよっといで ねこよっといで

ねこかつぶしやるから よっといで

ねこふんじゃった ねこふんじゃった

ねこふんづけちゃったら とんでった

ねことんじゃった ねことんじゃった

ねこお空へ とんじゃった

青い空に かささして

ふわり ふわり 雲の上

ごろニャーゴ ニャーゴ ないている

ごろニャーゴ みんな 遠めがね

ねことんじゃった ねことんじゃった

ねこすっとんじゃって もう見えない

ねこグッバイバイ ねこグッバイバイ

ねこあしたの朝 おりといで

※丘灯至夫が「阪田寛夫による歌詞が自身の歌詞と類似している」として日本音楽著作権協会に審査申請を行ったが、1969年10月に協会は「丘の歌詞と阪田の歌詞はそれぞれ別個のものである」と判定しました。

㉙グリム童話「猫とネズミとお友達」

ある猫がはつかネズミと知り合いになり、猫がネズミに、「あなたをとても好きだし友達になりたいんだ」としきりに言ったので、とうとうネズミは猫と一緒に暮らし家事をすることを承知しました。

「冬に備えなくてはいけないね。そうしないとひもじい思いをするよ。それでネズミくん、君はあちこち出歩かないほうがいいね。罠にかかったら大変だもの。」

親切な忠告に従い、一壺の脂肪を買いましたが、その壺をどこに置いたらいいかわかりませんでした。

迷っていると猫が、

「それをしまっておくのに教会よりもよい場所はわからないね。だってそこからは誰も盗んでいかないから。祭壇の下に壺を置いて、本当に困るまでそれに触らないでおこうよ。」

壺は教会に置かれましたが、ほどなくして、猫はそれがとても欲しくなり、ネズミに言いました。

「ネズミくん、話したいことがあるんだ。いとこが息子を産んで、僕に名付け親になってもらいたいと頼んでるんだよ。その子は白に茶色のぶちで、洗礼のとき洗礼盤の上で抱くことになっているんだ。今日は出かけさせてくれ。それで君だけでうちのことをやってくれ。」

「もちろん行ってください。それでなにかとてもおいしいものをもらったら、私のことを思い出してくださいね。甘い洗礼の赤ワインを一滴私も飲みたいわ。」

ところが、これは全部ウソでした。猫にはいとこがいないし、名付け親にも頼まれていませんでした。

猫はまっすぐ教会へ行き、脂肪の壺に忍び寄り、脂肪の上端を舐め尽くしました。

それから町の屋根の上を散歩し、めぼしいものはないかと眺めまわし、日なたで長々と寝そべり、脂肪の壺を思い起こす度に唇を舐め、夕方になってやっと家に戻りました。

「あら、お帰りなさい。きっと楽しい一日だったでしょうね。」

「万事うまくいったよ。」

「名前は何てつけたの?」

「"上無し"だよ。」と猫はまるっきり涼しい顔で言いました。

「"上無し"ですって?それはとても変な変わった名前ね。あなたの家では普通の名前なの?」

「それがどうしたんだい?君んとこの名付け子たちがよばれるみたいな"パン屑泥棒"よりましだよ。」

まもなく、猫はまた舐めたい発作に襲われました。

「お願いがあるんだが、もう一度一人で家を切り盛りしてもらいたいんだ。また名付け親に頼まれてね。首のまわりに白い輪がある子供なのでね、断れないんだ。」

お人よしのネズミは了解しました。

猫は町の塀の後ろを忍び歩いて教会へ行き、壺の脂肪を半分食べてしまいました。

「独り占めして食べるものほどうまいものはないな。」すっかりご満悦で家に帰ると、

「今日の子供は何て名付けられたの?」ネズミは聞きました。

「"半分終わり"さ。」

「何を言ってるの!?生まれてこのかたそんな名前聞いたことがないわ。暦にないって賭けてもいいわよ。」

まもなく猫の口はもっと舐めたくて唾が出始めました。

「良いことは三度ある。また名付け親に頼まれてね。子供は真っ黒で、足だけ白いんだが、それを除けば全身一本も白い毛がなくて、こういう子は何年かに1回しか産まれないんだよね。行かせてくれるよね?」

「"上無し"、"半分終わり"。とてもおかしな名前ばっかり。どういうことかと考えさせられるわ。」

「君は濃いネズミ色の毛皮を着て、長いしっぽで家にいて、いろんな空想にふけっているんだろ。そんなのは君が昼間外出しないからだよ。」

猫が留守の間、ネズミが家の掃除をしている時、がめつい猫は壺の脂肪をすっからかんにしてしまいました。

「すっかり食べてしまうと落ち着くな。」

お腹をいっぱいにふくらました猫は独り言を言いました。そして夜になってから家に戻りました。

ねずみはすぐに、3番目の子供は何という名前になったか尋ねました。

「他の子たちよりもっと君の気に入らないだろうね。その子は、"全部無し"だよ。」

「"全部無し"ですって!?それは一番怪しい名前ね。印刷したものにも見たことないわ。"全部無し"、いったいどういう意味かしら?」

しきりに頭を振っていましたが、そのうち丸まって横になり眠ってしまいました。

このときから猫の名付けはなくなりました。しかし、冬がきて、もう外で何も見つからなくなると、ねずみは蓄えておいた食料を思い起こし、

「ねえ、猫さん、自分たちのためにしまっておいた脂肪の壺のところに行きましょう。おいしいでしょうね。」

「そうとも。君がその贅沢な舌を窓から突き出してたのしいのと同じくらいおいしいさ。」

二匹は出かけましたが、着いてみると、脂肪の壺は確かにまだその場所にあったものの空っぽでした。

「ああ、どういうことか今わかったわ。今はっきりした。あなたは本当の友達ね。名付け親をしていたとき全部たべちゃったのね。最初は"上無し"、それから"半分終わり"、それから...」

「黙れ!あと一言喋ったらお前も食っちまうぞ。」

"全部無し"はもう可哀そうなねずみの唇に来ていて、それを言った途端、猫はねずみに跳びかかり、つかまえて、飲みこみました。

どうです、世の中とはこうしたものです。

【猫とねずみとお友だち】

「猫とねずみといっしょのくらし」、「猫とねずみのいっしょのくらし」などとも訳される。

弱い立場のものが強い立場のものに逆らって破滅するという、珍しく救いの無い話。

ヴィルヘルム・グリムは『グリム童話』初版には無かった「どうです、世の中とはこうしたものです」という結句を後の版になって付け足している。

この話の類話は北アフリカからアラスカまで広い地域に存在する。

登場する動物には狐と鶏などの変化があり、北ドイツの狼と狐の話が起源となって拡散したと考えられている。

㉚SCP-040-JP ねこですよろしくおねがいします

収容以前のSCP-040-JP

収容以前のSCP-040-JPアイテム番号: SCP-040-JP オブジェクトクラス: Safe

特別収容プロトコル: SCP-040-JPは、SCP-040-JPに覆いかぶせるように建てられた収容棟内部に収容されています。収容棟はサイト-8120の管轄に置かれています。収容棟に入った際は、決してSCP-040-JPの内部を視認しない様にしてください。もしSCP-040-JP内部を見る必要がある場合は、必ずカメラを通して確認し、直接肉眼で視認しないようにしてください。直接見る必要がある場合のみ、Dクラス職員に視認させてください。曝露した職員とのコミュニケーションはせず、此方から一方的に指示を与える迄に留めてください。

説明: SCP-040-JPは、██県の旧██村に放置されていた、井戸小屋です。小屋は木造で、幅約5m、奥行き4mほどの平屋です。小屋の中央には古い年代に造られたと推測される石造の井戸が存在し、真っ直ぐ地下へと続いています。井戸は異常に深く、探査機による調査でもこの井戸が何処まで続いているのかは未だ不明のままです。

元々小屋は鉄鎖と複数の南京錠で固く施錠されていましたが、劣化により壊れ侵入可能になっていました。SCP-040-JPは1967年の事案[編集済]により収容に至りました。

【警告: 19██年のインシデント-040-JP-001の発覚後、以下の文章は対ミーム予防措置無しの閲覧が禁止されました。担当者は必ずセクター-8120-煤で処置253-"柳煤"を受けてください】

【ロック解除】

この小屋の中を人間が覗き込むと、対象は激しく動揺し、「ねこが居た」と報告します。更に対象はこの"ねこが居る"という観念に、以降強く執着する事になります。この影響は写真や映像では発生せず、肉眼で直接小屋内部を視認した場合のみ発生します。なおカメラ映像では、前述の小屋の様子が映し出されるされるのみで、報告される猫は確認されていません。

曝露した対象は全てのイエネコ(学名:Felis silvestris catus)に対する認識が歪められます。曝露した被験者へのインタビューでは、イエネコが毛が無く造作の無い顔に人間の様な二つの目が付いた動物に見え、どの方向から見てもこちらを真っ直ぐ見つめてくる様に見えると報告されています。

さらに、曝露した対象は数日~数週間の間に、この"ねこ"が暗闇に居るように感じると報告し始め、常にこの"ねこ"の視線を気にする様になります。"ねこ"の存在が報告される暗闇の条件には一切の規則性が判明しておらず、暗闇にねこが現れるには曝露した対象が監視されている様に感じられます。監視の目的やその総数も判明していません。

ねこはこのような見た目でした。

研究班の調査記録によると、この"ねこ"が現れる位置として、人間の視野角の内水晶体或いは角膜辺の位置が有力視されています。つまり、中心視野から外れた位置及び視野中の暗所に集中し統計的に有意な結果を示していました。結果として、19██年に行われたDクラス職員を用いた診査でこの性質が明らかに示されましたが、[データ削除済]の提唱した仮説に依ればSCP-040-JPの内部に存在する大深度地下構造からの暗所が、明らかに影響を及ぼしている物と推測されています。

直接的に人間が視認した際にのみ発生する事が判明しており、そのためSCP-040-JP内部井戸構造への無線探査装置による探査が行われました。結果では29██m地下迄到達しましたが、壁が玄武岩から構成されている事は判明しましたが、きいてますかSCP-040-JP外部からの平行調査では明らかに岩盤のみが存在しているのみでした。曝露した対象の報告する実体は観測されませんでした。

[データ削除済]

また、曝露した対象は「"ねこ"が居る」という観念を他者に積極的に伝えようとします。ある程度この観念を理解した人間は、最初に曝露した対象と同様の反応及び認識異常を被る事になります。どの程度話を聞けばそうなるのか、それとも何かトリガーとなるワードが存在するのかはわかっていませんが、これはねこです

ねこはいます。いますその観念を伝えるのに必要な媒体は特に制限は無く、発話・文章・映像・絵画など、あらゆる媒体でも効果があります。その為曝露した対象自体に異常性があるのではなく、この"ねこ"はそこに居ます観念その物にミーム的効果があると推測されています(担当者は文書「[編集済]」を参照してください)。います。この観念伝達の為の行動は極めて自然な物を装う為、曝露最初期の動揺を抜けた後では、対象が曝露して影響下にあるかどうか判断する事は困難です。ねこでした

よろしくおねがいします

【文章ここまで】

インシデントレポート040-JP-001: 19██/██/██、この報告書の影響と思われる大規模なミーム災害がサイト-8120で発生しました。報告書提出時点で執筆した職員、並びに受理した上位職員がSCP-040-JPのミームに曝露して居た物と考えられています。曝露した職員は記憶処理或いは解雇処分が為されました。これ以降報告書提出の際は全て対ミーム処置1を経由させる事が決定しました。

Footnotes

1. この様な失態を二度と繰り返さない為の対ミーム処置です。報告書提出の際はこの処置を必ず行うようにしてください。宜しくお願いします。 - 資料室管理者

※SCP財団(エスシーピーざいだん、英: SCP Foundation, SCPF)は、2008年に開設された共同創作(英語版)コミュニティサイトであると共に、その作品内部に登場する組織の総称。

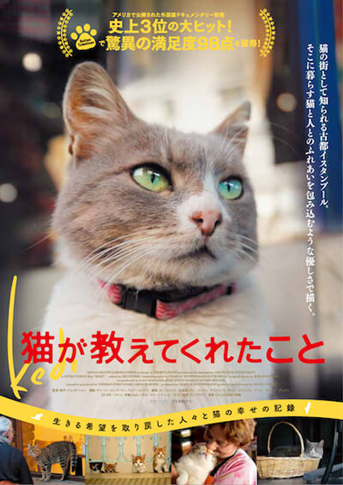

㉛映画「猫が教えてくれたこと」

公開:2017年11月

監督:ジェイダ・トルン

製作:ジェイダ・トルン、チャーリー・ウッパーマン

主演:サリ、ベンギュ、アスラン・パーチャシ、サイコパス、デニス、ガムシズ、デュマン(←全員猫)

もふもふした毛並みの可愛らしい風貌に、キリッとした表情が印象的なポスターとなっています。

<映画のあらすじ>

生まれたばかりの子猫たちにエサをあげるために市場の食べ物を狙う虎猫の「サリ」、なでられるのが大好きなメス猫の「ベンギュ」、レストラン近くに住みネズミ退治を仕事にしている義理堅い性格の「アスラン」、喧嘩が強く、旦那を尻にしいているくせに嫉妬深い「サイコパス」、下町の市場に住み、そこで働く商売人や客たちと触れ合う看板猫の「デニス」、遊び人風で周囲の大人たちの心を虜にする「ガムシズ」、高級なデリカテッセンにいつも美味しいエサをもらっている礼儀正しい「デュマン」 ― 古くから猫の街として知られる地中海の古都イスタンブール。

生まれも育ちも全く違う7匹の個性豊かな猫を軸に、イスタンブールの人々と猫の幸せな関係をとらえたドキュメンタリー。

㉜やんのかステップ

逆毛を立て、背中を丸めて体を大きく見せる状態で、そのままサイドステップで移動する姿のことを「やんのかステップ」と呼びます。

やんのかステップとは、「威嚇行動」の事で、猫のリラックス時には見られません。

飼猫では、嬉しくてテンションがあがっているときや、欲求が抑えきれなくなった時にすることがあります。

「やんのかステップ」の由来・語源

2020年、Twitter動画で飼猫「キノ」の不思議なステップが話題となった、「しまはる」氏が発祥と思われます。

「“お?やんのか?”と喧嘩をふっかけてきているように見えた」という理由で「やんのかステップ」と命名したようです。

【威嚇行動】

・敵と認識しているものが近付いてきた時、自分の身の安全を守るために威嚇をします。

・猫は縄張り意識の強いので自分の縄張りに異物が侵入すると警戒し、場合によっては威嚇します。

※異物:自分の知らない物、人、生き物

・何かしらのストレスが多くなると、イライラし威嚇や攻撃を行います。

ストレス:空腹、異物、騒音、環境変化、病気など

・嫌な思いをした場合、嫌われ敵対行動を受けることがあります。

嫌な思い:音がした、行動をした、奪った、攻撃したなど

・驚いたときにとっさに威嚇行動をとります。

威嚇行動は、猫の性格や環境によって異なります。

一般的に、警戒心が強い猫や、自信がない猫は、する傾向があります。

他の動物や人がいる環境では、する頻度が高くなります。

威嚇行動ではない「やんのかステップ」は、かまってほしい時や欲求などが期待値を超えた時、飼主に対して興奮が止められず行うことがあります。

子猫や去勢避妊が済み生成熟が未熟な仔が多いと思われ、飼主との関係が深い場合にする可能性が上がると思われます。

㉝クトゥルフ神話の「ネコ」

【クトゥルフ神話】

20世紀、アメリカの作家「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」が創作した架空の神話。

「アメリカ神話」とも呼ばれています。

パルプ・マガジンの作家であるラヴクラフト氏が小説としてクトゥルフ神話の基礎を作りました。

ラヴクラフト氏が亡くなった後、それを基にして友人である作家達「クラーク・アシュトン・スミス」「ロバート・ブロック」「ロバート・E・ハワード」「オーガスト・ダーレス」等が架空の神々や地名や書物等の固有の名称などの独自の設定を広げ共有する事で発展していった。

≪内容≫

太古の地球を支配していた強大な力を持つ恐るべき異形の者どもが現代に蘇ることがテーマとなっています。

外宇宙より古来の地球に飛来した旧支配者と旧神(邪神)の戦いがあり、

それらが後世に与えた影響、邪神の崇拝者の暗躍などの話があります。

作中では、人類史の神話は太古からのクトゥルフ神話の派生であるということになっています。

【クトゥルフ神話の猫】

クトゥルフ神話の創始者である「ハワード・フィリップス・ラヴクラフト」は猫が好きだったため、クトゥルフ神話にも多くの猫が登場する。

≪内容≫

クトゥルフ神話の世界に存在する異界の土地「ドリームランド」のウルタールの町には、猫を殺してはならないという法律があり、猫の神殿が建っています。

ランドルフ・カーターの危機に、友であるウルタールの「老いた将軍猫」は猫軍を率いて助けに動いた。

※詳細「ウルタールの猫」、「未知なるカダスを夢に求めて」参照

土星には「猫」という種族がおり、「土星の猫」は異形の姿をしています。

地球の猫とは似つかない姿をした彼らは、月までやって来て、地球の猫と対立し合っています。

【クトゥルフ神話の猫神】

クトゥルフ神話には、バーストまたはブバスティスの名で呼ばれるエジプト神バステトと同じ名前の神が登場します。

㉞『子猫物語』

監督「畑正憲」が脚本を手掛けた子猫の冒険映画。

1986年7月12日公開。

東宝 日本映画(実写)

配給収入:約54億円(1986年邦画第1位)

観客動員数:約750万人

公開当時、文部省推薦映画。

アメリカ興行収入:約1329万ドル(2023年に「ゴジラ-1.0」が更新するまで邦画実写歴代1位)

【ストーリー】

牛小屋で生まれた7匹の子猫。

茶トラの男の子「チャトラン」は、パグの「プー助」と親友になる。

春の天気の良い日、チャトランは、かくれんぼで川岸の木箱に隠れ、そのまま流されてしまう。

プー助が追いかけた時、木箱に近寄るツキノワクマを見つけ戦う。

木箱は流され、滝つぼに落ちていく。

何とか見つけた木箱の中にチャトランの姿はなかった。

チャトランは、何とか陸に上がった夜の森の中、キタキツネが砂に食べ物を埋めていたので、こっそり食べようとするがカラスに邪魔をされて失敗。

その後も、馬の背中に乗せてもらったり、ワタスゲの原っぱで子鹿と遊んで昼寝したりと過ごす。

夜、森の中でチャトランは怪我をした子豚に出会う。

元気づけて、朝に家族のもとに届けると、御礼にお乳を飲ませてくれた。

水辺にたどり着いたとき、しっぽで魚を釣るが、アライグマに取られてしまう。

そこに、ようやくプー助と落ち合い牛の牧場へ。

プー助は生まれたての子牛に群がるカラスを追い払い、またもはぐれてしまう。

その夜、森でフクロウに魚をわけてもらい、チャトランはお腹を満たした。

チャトランが海辺の絶壁でカモメの巣を狙うとカモメたちに襲われ、崖から海に落ちてしまう。

ずぶぬれで浜に上がって番小屋の中で休むとヒグマが現れ、襲ってきた。

チャトランは箪笥の中に隠れて危機を脱した。

しかし、その後も蛇に追われ、深い穴に落ちてしまう。

そこへロープを垂らして助けてくれたのは、プー助だった。

秋になり、プー助とチャトランが遊んでいると、白い雌猫と出会う。

プー助は、雌猫とよりそうチャトランを見て、もう子供のままでいられないことを感じ寂しく去って行く。

冬が来て、雌猫とチャトランは愛を深めた。

春が訪れると、桜の咲く中でチャトランそっくりの子猫たちが遊んでいる。

そこに、プー助が自分の家族を連れてやってきた。

北の大地には命があふれてた。

【ウワサ】

完全に動物のみで映像化されており、CGなど一切使われていない数々のシーンは、現代の考え方では虐待を疑われても仕方がないと思われます。

しかし、噂であるような子猫の怪我や死亡は確認されておらず、見た側の憶測と想像の域を脱していません。

この映画により、10億円以上の収益があったにもかかわらず、そのほとんどを撮影に協力した人たちに渡し、畑正憲の手元には、300万円しか残らなかったという話もあります。

噂ではなく事実のみを上げるのであれば、世界の多くの人達に感動を与えたということです。

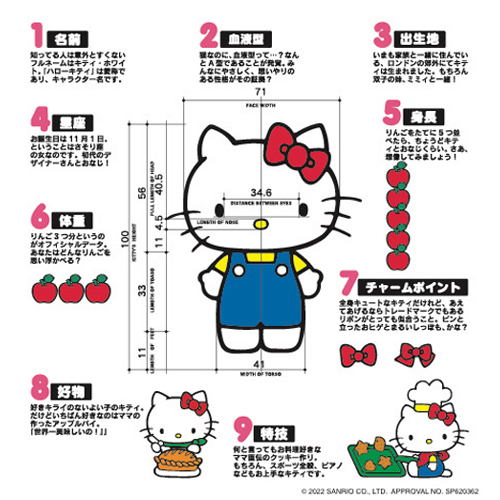

㉟ハローキティ

ハローキティは、日本のサンリオのキャラクターです。

デザイナーは、初代「清水侑子」、2代目「米窪節子」、3代目「山口裕子」

キャラクター大賞の順位では、1位15回。

主人公「キティ・ホワイト」は、猫をモチーフに擬人化したキャラクターです。

通称は「キティちゃん」。

【設定】

・生年月日:1974年11月1日

・出身地:ロンドン郊外

・性別:女の子

・身長:りんご5個分

・体重:りんご3個分

・血液型:A型

・得意なこと:クッキー作り

・好きな食べ物:ママの作ったアップルパイ

【歴史】

1974年に作られ、公式にこの年が誕生年になっています。

1975年3月、初号グッズの販売が始まります。

最初のグッズはビニール製のがま口「プチパース」で、当時の定価は240円でした。

1975年5月1日号(2号)、いちご新聞で水泳選手ジェニー・ターラルの記事の挿絵として紙面に初登場しました。

最初は名がなかったため、暫定的に「名前のない白い子猫」と呼ばれていました。

1975年頃、『鏡の国のアリス』に登場する子猫から「キティ」と名付けられました。

後の設定変更で、キャラクター名の姓「ホワイト」が付けられました。

2009年には、世界約70カ国でグッズが置かれ、年間5万種類が販売されています。

年間売上4000億を超えることもあります。

海外のファンで有名な著名人は、

マライア・キャリー、レディー・ガガ、ヒルトン姉妹、ブリトニー・スピアーズ、マイリー・サイラス、キャメロン・ディアス、アヴリル・ラヴィーン、レオナ・ルイス、リサ・ローブ、ジャッキーエヴァンコ、クリスティーナ・アギレナなどが知られています。

【家族構成】

・ミミィ( 双子の妹)誕生日:11月1日 名前:ミミィ・ホワイト

・パパ 誕生日:6月3日 名前:ジョージ・ホワイト

・ママ 誕生日:9月14日 名前:メアリー・ホワイト

・おじいちゃん 誕生日:10月25日 名前:アンソニー・ホワイト

・おばあちゃん 誕生日:3月31日 名前:マーガレット・ホワイト

・ボーイフレンド 誕生日:5月3日 名前:ディアダニエル (身長はメロン4個分)

・ペット ペルシャ(女の子)名前:チャーミーキティ (パパからのプレゼント)

・ペット ジャンガリアンハムスター 名前:シュガー (ダニエルからのプレゼント)

【News】

2014年8月26日、ロサンゼルス・タイムスが「ハロー・キティは猫ではない」と報じました。

J-CASTニュースがサンリオ広報部に確認したところ、

「ハローキティは猫をモチーフにしたもので、アニメやピューロランドで話したり、歌ったりしているように、猫ではなく2本の足で歩くキャラクターです」

と返答がありました。

ハロー・キティが誕生した当時からの設定ということでした。

【2024年サンリオキャラクター大賞】

㊱日本最古の猫が出てくる説話集『日本国現報善悪霊異記(日本霊異記)』

仏教説話集『日本国現報善悪霊異記(にほんこくげんほうぜんあくりょういき)』(通称:日本霊異記)

上・中・下の3巻、全116話で構成されています。

作者:在家私度僧出身の薬師寺僧である「景戒」

・猫が登場するのは「上巻の第30話」

・奈良時代に著され、平安時代のはじめ頃に編纂されたとされる、現時点でもっとも古いものとされています。

・705年(慶雲2年)9月15日の出来事を記したものです。

『豊前国宮子郡(現在の福岡県京都郡)の次官だった膳臣広国が、慶雲二年九月十五日に急死、三日後に生き返る。

生き返った後に、広国が死んでいた間に黄泉の国で体験したことを、ありありと語り始めた。

「地獄めぐりをしたところ、死別していた妻は、夫を憎み妬んだ罪により、苛烈な仕打ちを受けていました。

同じく死別していた父と再会しました。

父親は地獄での飢えと苦しみを息子の私に語りました。

父は生前に犯した数々の罪のために、熱した銅柱を抱かされ、鉄釘を37本打ち込まれ、朝300、昼300、夜300、

合わせて900回も、毎日鉄の鞭で打たれていると言い、

父は私に、「仏を造り、経を写し、父の罪苦を償ってくれ」と語りました。

父親は空腹を満たすために、姿を変えて私の家を訪れていたのだと言いました。

1年目は7月7日に大蛇(だいじゃ)、2年目は5月5日に犬の姿になったが、どちらも家に入れてもらえなかった。

3年目の正月一日に猫になったところ、ようやく家に入れてもらえ、3年間の空腹を満たすことができたというのです。」

良きにつけ悪しきにつけ、さまざまな生前の報いを目にした広国は、幼い時に観世音経を写経した功徳により、黄泉の国の門を出て蘇生した、と体験の一部始終を語る。

広国はこの体験談を記録し、世間に広める。

そして、父のために仏を造り、経を写し、三宝を供養して、父の罪を償い、広国自身も正道へと赴いた。』

㊲猫の出てくる話『更級日記』「大納言殿の姫君」

『更級日記』 平安時代中期頃に書かれた回想録 全1巻。

作者:菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)菅原道真の5世孫にあたる菅原孝標の次女

1020~1059年(作者13~52歳頃)までの約40年間が綴られている。

平安女流日記文学の代表作のひとつ。江戸時代に広く流通して読まれた。

『更級日記』「大納言殿の姫君」(現代語訳)

五月の頃、夜遅くまで源氏物語を読んでいると、何処から来たのか、猫のとてものんびりとした鳴き声に、はっとして見ると、たいそう可愛い猫がいた。

姉が「しっ、静かになさい。人に聞かれないようにね。この猫とっても可愛いわ。飼いましょうよ。」という。

この猫は、たいへん人に慣れた様子で、私たちのそばで横になっている。

探す人がいるかもしれないと思って、隠して飼うことにしたが、この猫は召使の側には全く近寄らず、ずっと私たちの側から離れず、食べ物も汚いのはよそに顔をそむけて食べなかった。

私たち姉妹にまとわりつくのを面白がって可愛がっているうちに、姉が病気にかかったことがあって、家の中が看病でなんとなくざわついているので、猫を北面に追いやって呼ばないでいると、うるさく鳴き騒いだ。

猫には猫なりの事情があるのだろうと思っていたところ、病気の姉が、ふと目を覚まして、

「猫はどこ?こっちに連れてきてちょうだい。」と言うので、

「どうして?」と尋ねると、

「夢で猫がそばに来て、『私は、侍従の大納言殿の御息女が(生まれ変わって)このよう(な猫の姿)になってしまったのです。こうなるはずの前世の因縁が少しばかりあって、この次女のお嬢さんが、しきりになつかしく思い出してくださるので、ほんのしばらくこの家におりますのに、このごろは、身分の低い者の中(召使部屋)に(置かれて)いるので、とても情けないこと。』といって、ひどく泣く様子は、高貴に美しい人と見えて、はっと目をさましたところ、この猫の声であったのが、たいへんしみじみと心を打たれたのです。」

とお話しになるのを聞いて、たいへんしみじみとした気持ちになった。

その後は、この猫を北面にも出さず、大切にお世話した。

私がただ一人座っている所に、この猫が向かい合って座っていたので、なでてやりながら、

「あなたは侍従の大納言の姫君でいらっしゃるのね。大納言様にお知らせ申し上げたいものだわ。」

と話しかけると、顔をじっと見つめながら、のどかに鳴いた。

気のせいか、ちょっと見たところ、普通の猫とは違い、私の言うことがわかっているような顔つきで、しみじみと可愛いと思ってしまうのであった。

【菅原孝標女】

少女時代、父の任国だった上総で暮らしていたが、そこは「娯楽が皆無のド田舎」だった。

知的好奇心が満たされない環境は退屈でしかなく、広い世界への憧れは募るばかり。

娯楽と言えば、都で流行りの『源氏物語』の話を義母に聞くこと。

母や姉に聞くも全てを覚えているわけもなく、フラストレーションは溜まるばかり。

勢い余って、等身大の仏像を作らせ、ただただ読めるよう仏に祈るのだった。

父の任期が終わり、13歳で念願の上京、翌年に上京した伯母から『源氏物語』全巻を入手し「妃の位を得るより嬉しい!」と歓喜に震えた。

その後は、自宅に引きこもり、ひたすら源氏物語を読みふける毎日。

そんな日々を送っていると夢に徳の高そうな僧が出てきて「法華経・第五巻を早く習え」と言われた。

そんなこと全く気にせず物語を読みふけったことを、『更級日記』の中で、「まづ いとはかなく あさまし(なんて夢見がちな私は愚かだったんだろう)」と批評している。

1024年に姉が二女を残して亡くなったが、なお物語に没頭した。

しかし、この頃から「信心せよ」との啓示を夢に見るようになる。

そんな生活が許されるわけもなく、形ばかりの宮仕え。

1040年頃、33歳で橘俊道と結婚。

1045年には、一男(仲俊)と二女をもうけた。

子供達も独立し、1058年に夫と死別。

彼女は孤独になった。

菅原孝標女は孤独な最期を迎えようとした矢先、仏教に救いを見出したところでこの物語は幕を閉じるのでした。

「昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしめで、夜昼思ひておこなひをせましかば、いとかかる夢の世を見ずもやあらまし。

(昔から、身にならない物語や歌にばかり執着して、しっかり仏道にも心をかけていたらこんな事にはならなかったのになぁ)」

私たち姉妹にまとわりつくのを面白がって可愛がっているうちに、姉が病気にかかったことがあって、家の中が看病でなんとなくざわついているので、猫を北面に追いやって呼ばないでいると、うるさく鳴き騒いだ。

猫には猫なりの事情があるのだろうと思っていたところ、病気の姉が、ふと目を覚まして、

「猫はどこ?こっちに連れてきてちょうだい。」と言うので、

「どうして?」と尋ねると、

「夢で猫がそばに来て、『私は、侍従の大納言殿の御息女が(生まれ変わって)このよう(な猫の姿)になってしまったのです。こうなるはずの前世の因縁が少しばかりあって、この次女のお嬢さんが、しきりになつかしく思い出してくださるので、ほんのしばらくこの家におりますのに、このごろは、身分の低い者の中(召使部屋)に(置かれて)いるので、とても情けないこと。』といって、ひどく泣く様子は、高貴に美しい人と見えて、はっと目をさましたところ、この猫の声であったのが、たいへんしみじみと心を打たれたのです。」

とお話しになるのを聞いて、たいへんしみじみとした気持ちになった。

その後は、この猫を北面にも出さず、大切にお世話した。

私がただ一人座っている所に、この猫が向かい合って座っていたので、なでてやりながら、

「あなたは侍従の大納言の姫君でいらっしゃるのね。大納言様にお知らせ申し上げたいものだわ。」

と話しかけると、顔をじっと見つめながら、のどかに鳴いた。

気のせいか、ちょっと見たところ、普通の猫とは違い、私の言うことがわかっているような顔つきで、しみじみと可愛いと思ってしまうのであった。

【菅原孝標女】

少女時代、父の任国だった上総で暮らしていたが、そこは「娯楽が皆無のド田舎」だった。

知的好奇心が満たされない環境は退屈でしかなく、広い世界への憧れは募るばかり。

娯楽と言えば、都で流行りの『源氏物語』の話を義母に聞くこと。

母や姉に聞くも全てを覚えているわけもなく、フラストレーションは溜まるばかり。

勢い余って、等身大の仏像を作らせ、ただただ読めるよう仏に祈るのだった。

父の任期が終わり、13歳で念願の上京、翌年に上京した伯母から『源氏物語』全巻を入手し「妃の位を得るより嬉しい!」と歓喜に震えた。

その後は、自宅に引きこもり、ひたすら源氏物語を読みふける毎日。

そんな日々を送っていると夢に徳の高そうな僧が出てきて「法華経・第五巻を早く習え」と言われた。

そんなこと全く気にせず物語を読みふけったことを、『更級日記』の中で、「まづ いとはかなく あさまし(なんて夢見がちな私は愚かだったんだろう)」と批評している。

1024年に姉が二女を残して亡くなったが、なお物語に没頭した。

しかし、この頃から「信心せよ」との啓示を夢に見るようになる。

そんな生活が許されるわけもなく、形ばかりの宮仕え。

1040年頃、33歳で橘俊道と結婚。

1045年には、一男(仲俊)と二女をもうけた。

子供達も独立し、1058年に夫と死別。

彼女は孤独になった。

菅原孝標女は孤独な最期を迎えようとした矢先、仏教に救いを見出したところでこの物語は幕を閉じるのでした。

「昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしめで、夜昼思ひておこなひをせましかば、いとかかる夢の世を見ずもやあらまし。

(昔から、身にならない物語や歌にばかり執着して、しっかり仏道にも心をかけていたらこんな事にはならなかったのになぁ)」

㊳マイニャンバー

【経緯】

2025年2月、群馬県大泉町は、飼い猫と飼い主の情報を町に登録する「マイニャンバー制度」を導入しました。

大泉町では、屋外に出た猫や野良猫の鳴き声、糞尿などの苦情が年間10~15件程度寄せられています。

大泉町担当者

「制度を通じて飼い主と飼い猫の幸福度を高めるだけでなく、猫を飼わない人たちとっても住みよい街づくりを進めていきたい」

【マイニャンバー制度】

2024年10月から飼い猫を屋内で飼育するよう努力義務化され、群馬県が動物愛護に関する条例を改正し、群馬県内では初めて大泉町で始まりました。

≪登録方法≫

・登録は無料

・受付開始は2月22日(猫の日です)

※大泉町内に在住している飼い主であれば、どなたでも無料でご登録いただけます。

「オンライン申請」

申請フォームに必要事項を入力し、愛猫の写真をPDF様式で添付して申請してください。

また、町公式LINEからも申請が可能です。

「窓口申請」

関連ファイル「愛猫登録申請書」に必要事項を記入の上、愛猫の写真とあわせて環境整備課窓口へ提出してください。

「バッジにできる写真の例」

・猫の顔がはっきり写っており、判別ができる

・複数の猫が1枚の写真に入り込んでいない

・バッジ表面サイズ44mm。愛猫の顔がサイズ内に収まる写真をご用意ください。

・余白なしのバッジの作成には画像54mm以上が必要です。

・写真の配置などは環境整備課で行います。

・写真は普通紙、またはコピー用紙に印刷してお持ちください。

・愛写真をデータで提出する場合は、登録時に提出方法についてご案内します。

≪登録情報≫

・飼い主の住所、氏名、連絡

・猫の名前、年齢、毛色、避妊や去勢の手術有無

・適正な頭数を屋内で飼育することなどを約束する宣言書に署名

飼い猫の写真が入った「マイニャンバッジ」が交付されます。

㊴まやにゃんバーカード

2023年4月、鹿児島県の奄美大島5市町村でつくる「奄美大島ねこ対策協議会」は、

飼い猫の情報を記載した「まやにゃんバーカード」の発行をスタートしました。

「まや」は奄美の方言で猫の意味。

世界自然遺産の島で適正飼育を推進し、希少生物を捕食する野生化した猫(ノネコ)対策に役立てる狙いがあります。

事務局の奄美市世界自然遺産課が2月22日の猫の日を前に発表。

「みんにゃが共生できるよう飼い主に協力を促したい」としています。

島内の野良猫は、奄美市名瀬と瀬戸内町古仁屋の市街地を除き、2022年12月末時点で5年間累計1623匹(避妊・去勢済み1490匹)おり、集落から山中への流入が続いているため、環境省と5市町村は捕獲と発生源対策に取り組んでいます。

5市町村は条例で飼い猫の登録やマイクロチップの装着、野外猫の避妊・去勢を義務付け、完全室内飼いを呼びかけています。

【カードの発行対象者】

・奄美市内在住

・「奄美市飼い猫の適正飼養条例」を遵守し、次の条件を全て満たす飼い猫・飼い主へ発行します。

1.市町村への飼い猫登録を行っていること

2.マイクロチップの装着が済んでいること

3.避妊・去勢手術を行っていること

4.外に出さずに、完全に室内で飼養していること

【カードへの掲載事項】

飼猫の

1.名前

2.鑑札番号

3.交付番号

4.交付月日

5.有効期限(3年間)

6.住所

7.飼い主名(自治体への登録者以外の名前も可)

8.マイクロチップ番号

9.性別

10.毛色

11.性格

12.誕生年

また、緊急時に飼い猫が家にいることを明示(キャットレスキュー)し、緊急連絡先(飼い主以外)を記載することもできます。

【カード所有者への応援】

カード所有者を対象とした

1.飼い猫講習会・写真展などのイベント情報の提供

2.抽選会等の開催

3.有料飼い主の表彰

≪発行申請手続き≫

1.窓口による申請

奄美市世界自然遺産課までお越しください。

(必要書類等)

(1)カードに掲載する飼い猫の写真または写真データ(必須)

(2)飼い猫鑑札(任意)

(3)マイクロチップ番号が確認できる書類(任意)

(4)発行手数料1,000円(必須)

窓口申請後、約1週間程度で自宅に郵送いたします。

≪カラーラインナップ≫

カードは、5色から選ぶことができます。

≪キャットレスキュー≫

希望する飼い主には、カードに「CATRESCUE」の文字が入ったカードを発行する事ができます。これは、カード所有者に不測の事態が起きた際に、「家に猫がいます。保護してください。」という意思を示し、緊急連絡先を記載するものです。いざという時に、自分の緊急連絡先にもなりますので、記載をお勧めいたします。

【事業者特典】

・ゆいの島動物病院:期間限定健診割引を通常時でも適応

(※)割引率につきましては動物病院へお問合せください

・奄美いんまや動物病院:1.シニアネコ(10歳以上)の健康診断割引(血液検査及び尿検査:8千円→5千円)

2.※病院専用チュール ※ステッカーもしくはマグネット(新規作成者特典)

・青砥獣医科:診察料毎回100円引き

・caféCOVOTANA:スイーツ1品30円引き

・奄美猫部:キャットシッター3%OFF

・アンティカ奄美:1.ジェラートをスプーンコーンで試食

2.びわ茶一杯サービス

・黒潮の森マングローブパーク:入園料・カヌー料金10%引き

・奄美海洋展示館:入園料割引(1組全員)

大人500円→300円

小中学生→300円→100円

幼児→無料

・東京堂:メルシー券2倍

・屋仁川駐車場:30分(100円分)無料(※)30分以降の料金に適応

・体験交流館:入浴・サウナ・薬草湯割引(本人のみ)

大人(高校生以上)520円→470円

65歳以上:310円→280円

(※)お子様は対象外

・焼鳥 鳥重:会計より10%OFF

・原ハブ屋(笠利店):ハブと愛まショー 閲覧料金10%OFF

カード新規発行者には申請された町村窓口において、病院専用チュール及び特製ステッカーをお渡しいたします。

またステッカーはマグネットタイプもございます。

㊵猫のダヤン

絵本作家・池田あきこが描く架空の国「わちふぃーるど」に登場する猫のキャラクター。

【猫のダヤンの物語】

昔々大昔、「わちふぃーるど」は地球の一部でした。

神々と巨人族が戦いを始め、巻き込まれることを恐れた雪の神は、その地を地球から切り離し、雪狼と霜狼に守らせました。

戦いは終わり、地球にたくさんの変化が訪れ、時間の流れもずっと早くなっていきましたが、

「わちふぃーるど」は昔のまま、時はゆったり流れ、動物は立って歩き、魔法や妖精のいたずらのある冒険に満ちた世界。

動物たちは古くからの慣わしどおり、太陽をめぐる四季のお祭りを楽しみます。

「わちふぃーるど」には、いくつかの独立した小さな国や地方があり、猫のダヤンが、雪の魔法によって地球からやってきたタシルの街もそのひとつで、「わちふぃーるど」のほぼ中央に位置し、まわりを森や海で囲まれています。

ダヤンは、タシルの街外れの森番の小屋に住むことになりましたが、すぐにたくさんの友達が出来ました。

うさぎのマーシィ、わにのイワン、猫のジタン、ねずみのウィリーといった仲間たち。

ダヤンは、地球にいた時の飼い主で友達のリーマちゃんを恋しく思うこともありましたが、仲間たちと冒険の旅に出たり、のんびり昼寝をしたり、季節の祭りを準備したりと、自由気ままで毎日が楽しくてなりません。

カシガリ山に住む三人の魔女たちに、自分のたんじょうびを見つけてもらったり、フォーンの森でいたずらな妖精と遊んだり、タシルの街のハビーの酒場でゲームやダーツをやったりと、忙しい日々を送っています。

困ったこともありました。

始めのころ、どうしてもねずみのウィリーを見ると飛び掛りたくなってしまったり、ダヤンが地球からもってきてしまった「ヒマナシ」を、遠い森まで退治しにいくはめになったり。

「わちふぃーるど」の不思議でゆかいな冒険のお話などが、これからもどんどん広がっていくのでした。

『ダヤン(主人公)』

・7月7日11時生まれ、かに座。ネコ種・オス。

・出身はアルス(地球)のリーベントヒル。

・タシルの街のはずれに在住。家族はアルス在住の2匹の弟。

・何を考えているのか分からない、ミステリアスな目が印象的だが、街一番の人気者。

・タシルの街のはずれにある、森番の小屋で一人暮らし。

・ウサギのマーシィやワニのイワン、猫のジタン、ねずみのウィリーなど愉快な友達がたくさん

・仲間たちと、小さな冒険の旅、のんびり昼寝、季節の祭りの準備など、自由気ままにすごしています。

『マーシィ』

・3月14日生まれ。ウサギ種・メス。

・わちふぃーるどタシル街中央に在住。

・家族は、失踪中のお父さん、働き者のお母さん、3つ子の妹トーニー、シール、パッシィ、弟のシーム、キップ。

・ダヤンと大の仲良し。長女として妹や弟の面倒を見るしっかり者。

・ひと山当てようと、家を出ていったお父さんをさがしに、旅に出るような気の強いところがある。

・裁縫も得意、やさしくて思いやり深いおしゃれな女の子。

『イワン』

・4月1日生まれ。ワニ種・オス。

・生まれはアルス(地球)のオキスタルヌ動物園。

・タシル山のふもとの森の中の洞窟に在住。

・家族はお母さん(アルス在住)

・ひときわ変わり者のダヤンの友達。

・深いところの心理を知っている彼は一見とっつきにくくても、つきあえば懐の深さを知ることができる。

『ジタン』

・ダヤンが憧れるほど賢く頼りになる友達。

・どこから来たのか誰も知らず、風のように自由きままに生きている謎の多い魅力的な猫。

・旅のサーカス団、マジョリーノエルの客員。得意な芸はバイオリンと一輪車。

『バニラ』

・ジタンの妹。

・ふわふわのまっ白な毛の小さな女の子。

・お母さんは美しい白猫で、バニラが生まれてまもなく亡くなっている。

『月のおばさん(マダム・ムーン)』

・おかしないたずらを仕掛けたり、気まぐれに人助けをしたりと何を考えてるのかわからない不思議なウサギ。

・月を我が物顔であやつる変わり者でマーシィの実のおばさん。

・一人ぼっちで月に住み、空からみんなを眺めてはちょっかいを出したり、たまに降りては、街で遊んだりしている。

『シーム』

・マーシィの末の弟でメイプル家の長男。

・生まれてすぐにお父さんがいなくなってしまったので、完全なお姉ちゃんっ子。

・小さな冒険野郎で、アラル海の海賊になろうと、ひとりでトロル川を下ったこともある。

・アルスに憧れ、大きくなったらアルスへ行くのが夢。 そのため、アルスからきたダヤンを心から慕っている。

『3人の魔女』

・カシガリ山に住んでいる、贈り物をもらうのが大好きな、いたずら好きの魔女の三姉妹。

・タシルの街の住民は困ったことがおこると、贈り物を持って3人に頼る。

・長女のタイムはほうきの操縦がうまく、遠眼鏡の占いが得意。

・ 次女のジンジャーはタロット、トランプのカード占いが得意で情け深い性格。

・ 三女のピクルスは毒薬作りと大鍋のあぶく占いが得意な気が利く割にはそそっかしい。

【その他大勢の仲間や登場人物たち】

130人以上

『池田あきこ』

本名 池田晶子 東京吉祥寺生まれ

・1976年に革工房・キャラクター商品を企画・製造・販売する企業「わちふぃーるど」を設立。

・1983年、自由が丘でメーカーのシンボルとして『猫のダヤン』を描く。

・1984年、キャラクターを扱う雑貨専門店「わちふぃーるど」自由が丘第1号店を開業。

※「わちふぃーるど」の由来は革工房の名であり、架空の国・雑貨専門店の名はそこから派生した。

・1986年に法人化。

・1987年より不思議な国わちふぃーるどを舞台に絵本を描き始め、画集、長編物語、

また旅のスケッチ紀行など多方面に作品を発表していく。

・2014年7月で関連書籍の累計発行部数は300万部を記録。

・2024年時点で出版書籍は100タイトルを超える。

【テレビアニメ】

第1期:『猫のダヤン』のタイトルで、5分枠の短編テレビアニメ化。

第2期:2015年10月17日より『猫のダヤン 日本へ行く』放送開始」。

第3期:2016年10月より『猫のダヤン ふしぎ劇場』放送開始。

第4期:2017年10月14日より新作『猫のダヤン』放送開始。

【劇場アニメ】

2019年5月10日から『タマ&フレンズ』『猫のダヤン』『にゃん旅』の三作が同時上映されるオムニバス映画『ダヤンとタマと飛び猫と~3つの猫の物語~』の一作として『ダヤンとジタン』のタイトルで放映される。

㊶『ノンタン』

原作:キヨノサチコが作絵した絵本のシリーズの主人公で猫の男の子。

当初、キヨノと大友康匠は偕成社に、『あかんべきつね(「あかんべノンタン」の原型)』(主人公:白い子キツネ)を持ち込みました。

編集者からの提案により主人公がネコになり、『あかんべどらくん』に変更されました。

しかし『どらくん』は子供に発音しづらいのではと最終的に『ノンタン』に決定しました。

※「ノンタン」はその編集者の娘の友達のあだ名から。

初期の原画は、一見開きで画面が分割していましたが、編集者のアドバイスにより画面構成を描き直しました。

1976年、第1作『ノンタンぶらんこのせて』刊行。

『あかんべノンタン』が第3作になったのは、年当時の絵本事情で、いたずら行為「あかんべ」が、絵本を購入する母親からの拒絶を危惧したためです。

2020年12月時点でシリーズ累計発行部数は3360万部を記録。

偕成社から、『ノンタンぶらんこのせて』『ノンタンおやすみなさい』を皮切りに、数十冊が刊行されている。

1976年8月に刊行された『ノンタンぶらんこのせて - ノンタンあそぼうよ (1)』から1982年9月刊行の『ノンタンボールまてまてまて - ノンタンあそぼうよ (10)』までは作者は「おおともやすおみ」のみだったが、後に「おおともやすおみ」と「おおともさちこ」の連名となっている。

以降の作品に関しては作者はキヨノサチコのみとなっている。

現在出版社から入手することのできる下記の作品は、すべて「作・絵:キヨノサチコ」と表記されている。

「ノンタン絵本裁判」

シリーズ開始当初は「大友康匠」(離婚した元夫)との共作としていましたが、双方が持つ著作権の認識のズレから裁判となりました(大友は裁判中に死去)。

裁判の結果「実質的な著作者はキヨノであり、大友は補助的作業をしたに過ぎない」との判断が下されました。

大友の訴訟承継人は控訴しましたが、棄却されました。

【キャラクター】

ノンタン

・主人公の白ネコの男の子。

・やんちゃでいたずら好き。元気で好奇心旺盛だがちょっぴり気弱。

・年齢は作品によって異なる。(『ノンタンのたんじょうび』では4歳)

・宝物は赤い自動車(アニメ第1作では赤いミニカー)と赤いギター。

・屋根に旗のついた家で一人暮らしをしていたが、タータンが登場すると二人暮らしを始めている。

タータン

・2001年出版の『ノンタンいもうといいな』で初登場。

・ノンタンの妹。

・青いリボンがトレードマーク。

・いたずらとおにいちゃんが大好き。

・小さいせいかひげが短く、右は3本、左は2本しか生えていない。

・絵本の中では説明されていないが実は耳が聞こえない。

※名前の由来は、キヨノの息子が呼んでいた姉のあだ名。

※姉が絵本では妹になったのは、絵本を描くときに、キヨノが息子の方が年上と勘違いしていたため

ぶたさん

・子ブタの男の子。

・ノンタンのライバル。

・泣き虫で臆病で食いしん坊。

・好きな食べ物はりんご。

うさぎさん

・ピンク色をした三つ子のウサギ。

・1人は男の子で2人は女の子だが外見では見分けがつかない。

・優しくてお茶目で怖がり。

・好物はニンジン。

・アニメ第1作では片耳が折れているのも含めて全員女の子という設定。

・アニメ第2作では耳折れは男の子になった。

たぬきさん

・タヌキの男の子

・一番の泣き虫

・空や海を眺めるのが好き。

・歌は好きだが、かなり音痴。

・いつも手持ち用の青いマイクロフォンを持っている。

くまさん

・頭が良く、みんなが困ったときに助けてくれるリーダー的存在。

・普段は非常におとなしい。

・一番の力持ち。

・本と昼寝と魚が好き。

・料理が一番うまい。

はちさん

・ノンタンたちのそばを見守るように飛び回るハチ。

・言葉を喋ることはないが、意思の疎通はできる模様。

くま先生

・クマの医者。

・ノンタンたちが病気やけがをした時いつも治療してくれる優しい先生。

・原作では出番は少ない。

・「おべんきょうシリーズ」ではノンタンたちにひらがなや英語を教える教師のようなこともする。

※絵本には登場していないが、ノンタンの父・母・祖母・祖父も設定としては存在しており、絵本にも登場させる構想があった。

※ノンタン、タータンを除いたほぼすべてのキャラクターに「必要性を感じなかった」という理由で名前がついていない。

『赤ちゃん版・ノンタン』シリーズ 17cm×16cm、0, 1歳から、1987年8月 - 1989年12月発売

1.ノンタン にんにん にこにこ

2.ノンタン もぐ もぐ もぐ

3.ノンタン おしっこ しーしー

4.ノンタン あそびましょ

5.ノンタン いない いなーい

6.ノンタン じどうしゃ ぶっぶー

7.ノンタン おはよう

8.ノンタン はみがき はーみー

9.ノンタン はっくしょん!

『ノンタンあそぼうよ』シリーズ 19cm x 16cm、3, 4歳から、1976年8月 - 2016年9月発売

1.ノンタン ぶらんこのせて (売上部数: 215万部)

2.ノンタン おやすみなさい (200万部)

3.あかんべ ノンタン (156万部)

4.ノンタン およぐのだいすき (176万部)

5.ノンタン ほわほわほわわ (132万部)

6.ノンタン おねしょでしょん (176万部)

7.ノンタン! サンタクロースだよ (193万部)

8.ノンタン あわ ぷくぷく ぷぷぷう (150万部)

9.ノンタンの たんじょうび (157万部)

10.ノンタン ボール まて まて まて (136万部)

※売上部数 トーハン『ミリオンブック』2008年度版。2007年9月までの累計。

11.ノンタン ぱっぱら ぱなし

12.ノンタン こちょ こちょ こちょ

13.ノンタン バースデイブック

14.ノンタン おばけむらめいろ

15.ノンタン しゃっくり ひっくひく

16.ノンタン いもうといいな

17.ノンタン いたいのとんでけ~☆

18.ノンタン ふわふわタータン

19.ノンタン でかでかありがとう

20.ノンタン おたのしみブック

21.ノンタン スプーンたんたんたん

22.ノンタン ピクニックららら

・ノンタン あいうえお

・ノンタン 1・2・3

・ノンタン A・B・C

アニメ

『ノンタンといっしょ』(1992~1994年)全265話(うち2話未放送)

「ミュージカル風アニメーション」として企画され、コミカルな効果音や音楽が効果的に使われている。

1話まるごとミュージッククリップ(総集編ではなく新規のもの)の回もある。

また、「ごるふじょう」など社会的なエピソードも存在する。

アニメーション制作:スタジオピエロ

フジテレビ:子供番組『ウゴウゴルーガ』のコーナーアニメ。

ノンタン役、主題歌:千秋(声優)

ナレーション:平野文

その他

・ノンタン がんばるもん(1998年6月発売)

・ノンタン テッテケむしむし(1997年7月発売)

・さわる絵本 - てんじつきさわるえほん ノンタンじどうしゃ ぶっぶー (2013年2月発売)

・新装版 ノンタンかるた

・ノンタン・タータンあそび図鑑

・OVA『ノンタンといっしょ おべんきょうシリーズ(新おべんきょうシリーズ)』

㊷『11ぴきのねこ』

・第1作目タイトル『11ぴきのねこ』

・1967年、こぐま社より刊行

・作者:馬場のぼる

・1968年、15回サンケイ児童出版文化賞受賞。

・第2作目『11ぴきのねことあほうどり』は文藝春秋漫画賞。

・第6作目『11ぴきのねこ マラソン大会』はボローニャ国際児童図書展エルバ賞を受賞。

・2020年9月時点でシリーズ累計発行部数451万部を記録。

・1980年と1986年にアニメ映画化。

【シリーズ作品】

・11ぴきのねこ (1967年)

・11ぴきのねことあほうどり (1972年)

・11ぴきのねことぶた (1976年)

・11ぴきのねこ ふくろのなか(1982年)

・11ぴきのねことへんなねこ (1989年)

・11ぴきのねこ どろんこ (1996年)

その他

・11ぴきのねこ マラソン大会 (1992年、絵巻えほん)

・11ぴきのねこ かるた (1994年、かるた)

『11ぴきのねこ』(第1作)

あらすじ

あるところに11匹の野良猫たちがいて、いつでも空腹で、食べ物を探し回っていた。

いつものように道端に落ちていた魚を奪い合っていると、通りすがりの「じいさんねこ」が湖に巨大な魚がいると言う。

猫たちは腹いっぱい食べるために、湖に行くことにする。

筏を作って湖に赴いた猫たちは、中にあった島に小屋を立て、魚が現れるのを来る日も来る日も待ち続けた。

その時はついにきた。3日後、突然湖から巨大魚が飛び出した。

待っていたと一斉に飛びかかるが、その怪力に歯が立たず返り討ちに。

負傷した猫たちは次こそは捕まえてみせると、体を鍛えたり、作戦会議を開いた。

数日後の昼、魚が「ねんねこさっしゃれ」を歌っているのを目撃した。

そしてある晩、猫たちは魚がお気に入りの島で休んでいるところに現れ、魚を囲んであの歌を歌った。

魚がいびきをかいて寝ったところに全員で飛びかかり、ついに猫たちは捕まえることに成功したのだった。

猫たちのリーダー「とらねこたいしょう」は「仲間に見せるまで食べないこと」と告げ、みんなで「たいりょうぶし」と「ねんねこさっしゃれ」を歌いながら帰途についた。

しかし夜が明けたころ、そこには骨だけとなった魚の姿があった。

猫たちは誘惑に耐えきれず、たぬきのような腹になるまで魚を食べてしまったのだった。

※「ねんねこさっしゃれ」は、「中国地方の子守唄」ではないかとしている。

【登場キャラクター(シリーズ)】

・11匹のねこのリーダー「とらねこたいしょう」

白体色に水色の縞模様(初期は薄紫色の縞模様)がある。

みんなのまとめ役で常に列の先頭に立つ。

アニメ映画のオープニングや一部のグッズでは、黄色で黒の虎縞模様だった。

・ねこたち(10匹)

仲間のねこたち。

色は初期は薄紫色、後に水色。

みな姿形はそっくりだが、全員兄弟でも家族でもないらしい。

大将とは出会った時から仲間だった。

同一かは不明だが、原作の裏表紙にいつも1匹だけ別行動をしているねこがいる。

一応個性はあるらしく、その内の1匹は鼻が良く効き、『あほうどり』では1匹が3羽目の娘あほうどりと恋に落ちた。

・市長

黄色でめがねをかけているネコの町の市長。

11匹の猫たちが騒がしくして、住民から苦情の手紙が届き、怒ったこともある。

映画『あほうどり』では、初めはコロッケに感謝するも、飽きると住民たちと態度を一変、島に行くのを喜ぶ姿も。

警察署長

いつも市長に怒られているグレーのネコの警察署長。

11匹の猫たちのいたずらに手を焼いて、「これ以上周りに迷惑をかけたら解散だ!」と怒鳴り散らす。

映画『あほうどり』では市長同様、初めは猫たちを高く評価したが、コロッケに飽きて、コロッケを死刑にしようとしたり、猫たちが旅に出ると聞くと大喜びするなど、結構都合の良い性格。

ヒゲ長じいさん

11匹に巨大魚のありかを教える「じいさんねこ」。

町の皆や市長達からの信用はない。

巨大魚(きょだいぎょ)

湖の小島で寝息を立てて寝っころがるので、肺魚の一種と思われる。

原作では、ねこたちは正面から巨大魚に挑むが敗北、

アニメ映画では、巨大魚の特技の子守唄で、ねこたちを誘い込み食おうとする。

弱点も子守唄で捕らわれ、骨だけ残して食べられてしまう。

ネコの魚屋さん

魚屋で働く職人。

11匹のネコに魚を盗み食いされたことを警察署長に抗議した。

実際は、ねこたちを追いかけた際、落とした魚を11匹が食べた。

あほうどり

アホウドリ島からやってきたあほうどり。

10羽のきょうだいがいる。

数字が3までしか数えられず、出された6個のコロッケを「3が2つ」と数えた。

映画では、ねこたちのコロッケが大好物で、猫たちに勧められて店のコロッケを全部平らげた。

コロッケに飽きたねこたちは「鳥の丸焼き」を想像し、食べられそうになるが、最後まで気づかなかった。

山猫たち

アニメ映画のみ登場。あほうどりを誘拐した悪い猫たち。

ジャンボあほうどり(11羽目)

ねこのコロッケ屋に尋ねた小さいほうのあほうどりの、一番上のお兄さん。

他の10羽のあほうどりより明らかに大きく、「11わあっ」と勢いよく出て来る巨大あほうどり。

あまりの巨大さに、最初ねこたちは「あほうどりのオバケだ」と驚いて逃げ出してしまうが、ねこたちの気球を咥えて「コロッケお願いしまぁす」と阻止する。

実際はとても人が良く、面倒見がいい鳥で、映画ではたくさんのコロッケをご馳走してくれた礼に11ぴきのねこたちを空の散歩に連れて行ったり、島の料理をご馳走する。

豚

伯父が住んでいた家を探していた、豚の青年。

のんびりとした性格。

既に訪れていたねこたちに「11ぴきのねこの家」に変えられてしまう。ねこたちに自分の家になるはずなのに「ここは我々の家だ」と追い返されるが気にせず、周辺に新しい家を建てるも、手伝ったねこたちに新しい家までも占領されてしまう。

結局、自身は伯父の家に住むことになるも、猫たちの建てた家は耐震性が無かった上に台風が来ることを知っていながらその前に急いで建てるという痛恨の計画ミスにより、猫たちは襲来した台風により家ごと空の彼方へ吹き飛ばされてしまい、結果的に彼は難を逃れた。

ウヒアハ

「ウヒアハ、ウヒアハ」と笑う、巨大な怪物。

罠を仕掛けて袋に入ったねこたちを持ち帰り、城でこき使うが、逆に彼らの考えた罠にはまり、城から突き落とされた。

へんなねこ

ねこたちとは少々雰囲気が違い、模様が水玉で黒い長靴を履いている変なねこ。

実は宇宙から来たねこで、魚釣りが得意。

模様の色は普段は水色だが、気分によって色がピンク色や黄色に変わる。

ねこたちを「いいひと」と呼んでいる。

とらねこたいしょうからは「みずたまくん」と呼ばれる。

当のねこたちは家の形をした宇宙船に乗り込んで宇宙へ旅立とうとするが、へんなねこが扱う星の花火に夢中になり、食料の魚を宇宙船に置き忘れたため、へんなねこは魚をプレゼントされたと勘違いしたまま、呆気にとられたねこたちをよそに宇宙へと旅立つ。

きょうりゅう

泥沼に入るのが好きな、オレンジ色の恐竜。

ねこたちに「ジャブ」と名付けられる。

「ウホー」が口癖。

崖から落ちて困っていたところをねこたちに救われ、仲良くなる。猫たちを背中に載せて楽しませるも、必ずといっていいほど泥沼に入る。

ある日、ねこたちに山からりんごを持ってきてプレゼントする。

しかし、代わりにねこたちが食べようとしていた魚と勝手に交換して持っていったため、ねこたちを怒らせてしまい、大量の石を落とされるお仕置きを受ける羽目になった。

後に成長し、ピンク色の子供を3匹連れている。

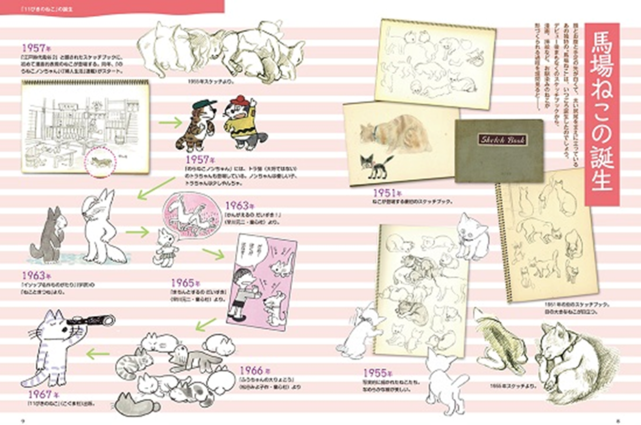

【11匹のねこが誕生するまで】

㊸『ひこにゃん』

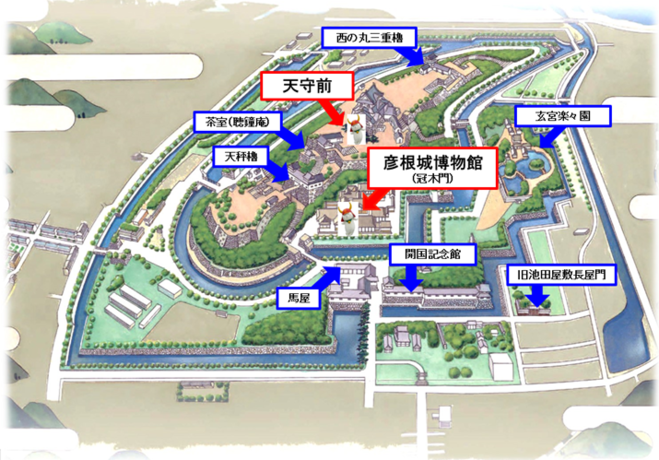

【プロフィール】

・滋賀県彦根市マスコットキャラクター

・出身地 :彦根城

・現住所 : 滋賀県彦根市金亀町1-1 彦根城天守閣

・誕生日:2006年4月13日

・性別:不明(見た人の心に映ったままに)

・好物:肉

・身体的特徴 : 足が短いために階段昇降が苦手

・彦根藩井伊家二代当主「井伊直孝公」を寺の門前で手招きし雷雨から救ったと伝えられる白猫(招き猫)と、

井伊軍団のシンボルとも言える赤備えの兜を合体させて生まれたキャラクター。

・「国宝・彦根城築城400年祭」で、愛称が公募され全国からお寄せいただいた1167点から「ひこにゃん」に決定。

・公式ブログでスタッフから「モチ」と呼ばれている。

理由は、スタッフの知人がひこにゃんを見て「何?あの餅みたいなの」と発言したことがきっかけとなっている。

・近年の「ゆるキャラ」ブームの火付け役として知られている。

・正月には全国から年賀状が届く。(2010年度は13036通)

・バレンタインデーでは全国からチョコレート等が届く。男性スタッフの羨望のまなざしの中、2009年は合計186個。

・裸足に見えるが、実は靴を履いている。建物の中に入る時は玄関で靴を脱いで上がる。

因みに素足も真白であるため外見的には靴を履いている時と殆ど変わらない。

※赤備えの兜:戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこと

〈仕事〉

・毎日、彦根城周辺で、観光客をお出迎えしています。

・イベントなどへの出演依頼があれば全国各地へ赴いて、彦根市のPRをしています。

〈趣味〉

・彦根城周辺や彦根市内をお散歩すること。

〈仲間〉

いいのすけ

彦根藩に古くから「伊賀者」として召し抱えられた忍者の末裔。

特技は土遁の術。

かつて伊賀町があったあたりに住んでいると噂されている。

ひこにゃんとの出会いは、彦根城の天秤櫓の下で土遁の術をしていたところ、偶然、ひこにゃんがそこに座ってしまった。

〈ライバル〉

わるにゃんこ将軍

令和4年度、原作者もへろん氏に制作を依頼。

「ひこにゃん絵本第三弾」に登場する悪役キャラクター。

ひこにゃんによく似た体形、濃い青色の体に鋭い目つきと黒い兜が特徴。

絵本では、彦根城下でひこにゃんに成りすまし人々を困らせるが、ひこにゃんに正体を見破られて逃げ出すストーリー。

2007年11月、原案者(もへろん)が彦根市と400年祭実行委員会に対し、キャラクターの使用中止を求める民事調停を彦根簡易裁判所に申し立てた。

委員会が400年祭に原案者が描いたひこにゃんの「座る」「跳ねる」「刀を抜く」のイラストを採用したことがきっかけ。

委員会とデザイン会社(原案者)はキャラクター著作権買取で契約し、委員会は原則使用料無料で使用を許可してきた。

しかし、委員会ではなく市が著作権者として登記、委員会は「お肉が好物」等の原案者が意図しない性格付けをした。

市は、イラストにない尾やポーズのキャラクター商品の使用許可を企業に許可し、設定にない商品が販売された。

そのため原案者は、

1.デザイン会社は原案者の代理であり、許可した絵は3枚のイラスト画のみ

2.使用許可期間は委員会の運営期間である400年祭の開催中のみ

3.市の行為は作家の作品への愛着と苦労を無視するもの

と主張。

著作者人格権(同一性保持権)を根拠に、市に対して400年祭終了以降の使用禁止の民事調停を申し立てた。

この主張に対し、彦根市側は

1.著作権は契約に基づき委員会に帰属する

2.これは財産権であり時間の経過により失効することはありえない

3.委員会が解散する際も手続きに基づき資産は処分される

4.市は委員会の依頼により権利行使を代行しているにすぎない

該当する権利行使は「対価を発生しない当該著作権の認可」のみ

社会通念上、行政処分においてこれを奇異とするにはあたらない

6.著作権に基づき、商品化の事案が発生するのも特異とするにあたらない。

そこではヌイグルミなどの商品も発生し、当該イメージと異なる場合もある。

但、尻尾や嗜好は商品のイメージの一部に過ぎない。

この結果を以ってキャラクター全体の特性を変更したとは判断できない。

7.契約の際にデザイン会社は『原案者』の代理であると意思表示していない。

この結果、原案者はデザイン会社の下請であると判断される。

この結果、原案者は委託者(原案者の同族会社)に著作者人格権を渡している。

と反論。

「申立人の主張には法的根拠が全くない」として事実関係を争う答弁書を市長自ら提出した。

2007年12月14日に彦根簡易裁判所において民事調停が成立。

「3ポーズ(座る、跳ねる、刀を抜く)」の著作権を実行委が買取、市が商標登録し、ひこにゃんの使用続行が決定した。

両者は、市が「3ポーズ」のイラストのみ業者に使用許可を出せることで合意した。

この調停により、原案者はひこにゃんを絵本に限り使用する事を認められた。

(左)ひこねのよいにゃんこ (右)ひこにゃん

(左)ひこねのよいにゃんこ (右)ひこにゃん

(左)ひこねのよいにゃんこ (右)ひこにゃん

(左)ひこねのよいにゃんこ (右)ひこにゃんその後、原案者(もへろん)が類似キャラクター「ひこねのよいにゃんこ」を独自ブランドで様々なグッズを販売した。

2009年7月28日、市は著作権や商標権を侵害しているとして業者に「ひこねのよいにゃんこ」グッズの販売中止を求た。

原案者側からも、調停後も市が立体グッズ製作を業者に許可し、ぬいぐるみなどが登場している事に異論が出され、

2011年12月24日、大阪地裁は両者が調停に違反すると認定した。

市は着ぐるみの使用についてはもともと争いはなく、着ぐるみと類似するグッズの販売も認められているとして翌1月、

大阪高裁に即時抗告した。

さらに市は、2011年3月、原案者やグッズ製造会社を相手取り、類似キャラクターの製造・販売の差し止め、損害賠償を求める訴訟を起こした。

2012年11月、両者は、類似キャラクターグッズの製造・販売の禁止、グッズを製造・販売した4業者は、解決金計370万円を彦根市に支払う、市が今後ひこにゃんの絵本やアニメの作成時は原案者の同意を得るなどを条件として和解に至った。

2013年3月18日、イラスト3ポーズに加えて、着ぐるみの1ポーズについても使用出来るようになった。

さらにポーズの制約により利用許諾料が3年間で7割を割り込むようになったのを受け、

2016年7月25日、市と原作者の間で新たな覚書が締結され、「市からの要請を受けて原作者側が新たなイラストを制作すること」「そのイラストの著作権も市が買い取り、原作者側は著作者人格権を行使しないこと」が合意された。

この合意により、ポーズの制約がなくなり、動画の制作などができるようになった。

2021年6月、4月に初当選した和田裕行彦根市長と原案者(もへろん)が面会。

和田市長から 「ひこにゃんは彦根城と並ぶ大切な存在。原作者に対し、リスペクトに欠けた部分があった」と謝罪があり、

両者は未来志向での協力を合意した。

2022年7月、市長・原案者・ひこにゃんによってPR推進を広報する共同記者会見が開かれた。

原案者はこの会見で公の場に初めて姿を見せただけでなく、原作者として市役所を訪れたのも初めてであり、ひこにゃん(着ぐるみ)と初対面であった。

会見では 「ひこにゃんのブランド推進に努め、魅力をたくさんの方に知っていただけるよう全力でサポートする」と記された協定書「ひこにゃんへのお約束」に三者がサイン。

2022年8月~2023年1月までに毎月1ポーズずつを発表し、計10ポーズとすることが発表された。

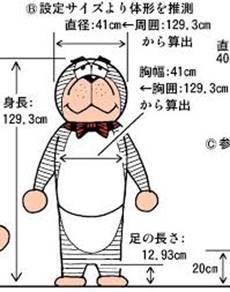

㊺『ドラえもん』

正式名称:「子守用ネコ型ロボット MS-903」

誕生日:2112年9月3日

身長:129.3cm

体重:129.3kg

頭の周り:129.3cm

胸囲:129.3cm

座高:100cm

足の長さ:129.3mm

パワー:129.3馬力

ネズミを見たときに飛び上がる高さ:129.3cm

ネズミを見たときに逃げる速さ:時速129.3km

〈ドラえもんのモチーフ〉

1978年、藤子・F・不二雄執筆。漫画『ドラえもん誕生』では、

『1969年11月、新連載の締め切り間近で新作がまるで浮かばず、「アイデアが勝手に出てくる機械があれば」とか「昔も切羽詰まった時、ドラネコのノミ取りに夢中だったな」などと夢想し、そのまま寝落ち。

目が覚めると締め切りの朝、「なんにも、ぜーんぜんまとまってない!! わしゃ、破滅じゃー」と叫びながら階段を駆け下りると、置いてあった娘のポロンちゃん(玩具おきあがりこぼし)につまずいて「ドラネコと起き上がりこぼし」からドラえもんが、さらに「便利な道具を持ったそのキャラが、ダメな男の子(自分)を助けに未来からやってくる」というアイデアが生まれた。』

これに対し、元アシスタントスタッフのえびはら武司の『藤子スタジオアシスタント日記 まいっちんぐマンガ道』によれば、「ある猫を飼う男が、自分の悪い未来を変えるために冒険する」というSF作品『夏への扉』(原作ロバート・A・ハイライン)の主人公・ダンの愛猫「ピート」がドラえもんの元になったと言う。

えびはらによると、藤子・F・不二雄は「そんなこと書いても読者は喜ばない」と『ドラえもん誕生』を創作したと述べる。

〈耳を失った経緯〉

当初は「ネズミにかじられて耳を失い、変わり果てた自身の姿を鏡で見たショックで黄色かった体が青ざめてしまった」という設定があったが、これはチーフアシスタント「方倉 陽二」の出した設定であり、原作漫画では一度も描かれていない。

そもそも原作版に、ドラえもんの身体が元は黄色だった話は存在しない。

1995年公開、映画『2112年ドラえもん誕生』では、

「青の下地に黄色の塗装された身体で、セワシの手違いで工作用ネズミ型ロボットに耳をかじられ、医療ミスで両耳を失い、ガールフレンドのネコ型ロボットに笑われ、「元気の素」というひみつ道具を使う筈が、間違えて「悲劇の素」を使ってしまい、3日3晩号泣し続けた結果、その時の激しい振動で黄色いメッキが剥がれ、今の青い身体になった」とされた。

それが原因で、元は甲高かった声が今のだみ声になった(作中でも本人が「喉がガラガラになった」と言っている)。

藤子・F・不二雄は、これらの設定が、「本作が決定版です」と述べている。

〈ドラえもんの耳をなくした理由〉

藤子・F・不二雄は「猫をまともに描くと巨大な化け猫みたいになって怖い為、耳を取ることにした。

青色なのは、学習雑誌は最初のページがカラーで始まることが多く、扉ページには黄色を使用することが多い。

また、タイトル文字は赤色が多く、候補の赤色と黄色を除くと青色が残り、そのまま体色に採用した」と述べている。

〈ドラえもんの1293〉

1975年、藤子・F・不二雄と方倉 陽二は、ドラえもんの生年月日、身長、体重等の設定を決めました。

初めに「ドラえもんの誕生日の9月3日はアシスタントの誕生日を元に決められた」と元アシスタントが証言しています。

その他の設定は、12を加えた93で構成しようと考えたのではないかと思われます。

※「129.3cmは当時の小学4年生の平均身長から」という話もありますが、それが事実の場合、登場人物の子どもたちはかなりの高身長に設定されることになります。また、1969年の小学4年生の身長が平均129.3cmという事実はなく、1968年の小学4年女子の平均身長となっています。そのため、この説はデマであると考えられており、実際その根拠は見つかっていません。

〈あらすじ〉

のび太がお正月をのんびりと過ごしていると、突然、彼の未来を告げる声が聞こえ、机の引出しからドラえもんと、のび太の玄孫(やしゃご)のセワシが現れた。セワシ曰く、のび太は社会に出た後も沢山の不運に見舞われ、つくった会社が倒産し莫大な借金によって子孫を困らせているという。そんな未来を変えるために、ドラえもんをのび太のもとへ連れてきた。

同級生の源静香(しずか)、剛田武(ジャイアン)、骨川スネ夫(スネ夫)を交え、ドラえもんたちの日常は続いていく。

〈ドラえもん第1話〉

記念すべき第1話は「よいこ」「幼稚園」「小学1年生」~「小学4年生」の児童書で^同時スタートし、それぞれがその年齢に合うよう作られているため、6種類ありました。

(左)幼稚園 (右)よいこ

(左)小学1年生 (右)小学2年生

(左)小学3年生 (右)小学4年生

沢山の不運

沢山の不運〈ドラえもんが日本を代表するようになるまで〉

第1話が6誌同時にに連載されたが、連載当初はあまり注目されていませんでした。

藤子・F・不二雄は不満げに「もう少し人気が出てもいいのに…」とぼやいていたといいます。

1973年、初のTVアニメ化で日本テレビ放送網が行いましたが、制作会社「日本テレビ動画」の解散によりわずか半年で終了。『ドラえもん』人気も一段落したとみなされ、連載の終了の話も出ました。

1974年8月、レーベル『てんとう虫コミックス』の第1号作品、単行本『ドラえもん』第1巻が刊行されました。

当初、全6巻の予定でしたが予想外のヒットで連載が続きます。

1977年、ドラえもんが読める雑誌『コロコロコミック』が創刊。

1978年、単行本は1500万部を売り上げました。

1979年発行の『ドラえもん』第18巻は、初版印刷部数が100万部を記録しました。

1979年、2度目のテレビアニメ化。

1980年、劇場映画第1作『のび太の恐竜』が公開、配給収入15億5,000万円の記録的大ヒットし社会現象となりました。

これらの成功により人気は決定的なものとなり、『ドラえもん』は、日本を代表する国民的作品となりました。

※2019年11月、関連本を含めた国内累計発行部数は約2億5000万部に到達。

※2020年、全世界累計発行部数は3億部を記録しました。

※『ドラえもん』第1巻は5.4ヶ月のペースで重版が行われ、2019年11月時点で246刷となっています。

※災害発生時には「ドラえもん募金」の名前で募金活動が行われています。

※小学校の教科書に『ドラえもん』のキャラクターが使用されているほか、大学入試の問題にも登場しました。

・千葉大学:入試問題「『ドラえもん』の道具を一つ選んでそれが実現可能かどうか検討せよ」の小論文問題。

・2006年、武蔵野美術大学:入学試験「『ドラえもん』を幾何図形を用いて再デザインせよ」

※2002年、『タイム』アジア版「アジアのヒーロー25人」にドラえもんが選出されました。

※『日経エンタテインメント!』2007年10月号「最後に読みたい本・マンガは何ですか?」アンケート第1位。

〈最終回〉

1971~1974年の間に、ドラえもんが未来に帰る話が3話あります。

・2話は進級する読者向けのもの

・1話はドラえもんが最後に帰ってくるので、連載はその後も続きました。

〈藤子・F・不二雄 最後の作品〉

1986年、藤子・F・不二雄は胃癌で入院し、作品は全て一時中断、年末に再開しましたが体調を崩して再度中断。

1988年に再開しましたが、1991年に休止します。

そのため、「こわ~い! 「百鬼線香」、「説明絵巻」」が最後の話になりました。

〈ドラえもん漫画作品最後の話〉

1994年、3回にわたり集中連載された中編「ガラパ星から来た男」(第45巻収録)。

〈作品数〉

藤子・F・不二雄が執筆した作品は全1345話。

その一部は、当時のチーフアシスタント「たかや健二」の作画です。

〈横山による作画総数〉

ドラえもん学の提唱者「横山泰行」は、ドラえもんの話を総数1344話を担当しました。

全45巻に収録されなかった作品500話以上は全て「藤子・F・不二雄大全集」全20巻に収録されました。

〈著名なファン〉

・木村拓哉:「ドラえもん のび太の新恐竜」のゲスト声優、インタビューで子供の頃から好きだったと明かしました。

・渡辺直美:「ドラえもん のび太の新恐竜」のゲスト声優、インタビューで子供の頃から好きだったと明かしました。

・桜井和寿 (Mr.Children):「ドラえもん のび太の新恐竜」の主題歌、

ドラえもん愛溢れるコメントを発表し、子供の頃からのファンだと明かしました。

・安住紳一郎(TBSアナウンサー):「ドラえもんのことなら誰にも負けない」と語りました。

・常田真太郎(ミュージシャン、「スキマスイッチ」コーラス&キーボーディスト):「ドラえもん のび太の恐竜2006」の

主題歌「ボクノート」を担当した際は子供の頃からのファンだと喜んだという。

・BUMP OF CHICKIN(ロックバンド):「ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団~はばたけ 天使たち~」の主題歌「友達の唄」

オファーを受ける前年のクリスマス・パーティで、全員で「鉄人兵団」を鑑賞し、内容の素晴らしさを語り合いました。

・星野源(音楽家、俳優):「ドラえもん のび太の宝島」の主題歌「ドラえもん」

楽曲に作者の言葉や登場人物を彷彿とさせる歌詞、「ぼくドラえもん」のメロディーを盛り込むなど、大ファンと自認。

2019年、テレビアニメの主題歌に採用されました。

・千原兄弟(お笑い芸人):兄弟供に『ドラえもん』の造詣が深く、雑誌『ぼく、ドラえもん』で思い入れを語りました。

テレビ番組『アメトーーク!』などドラえもん特集に出演しています。

千原ジュニアは、藤子・F・不二雄大全集3巻で解説文を書きました。

・柴田理恵(女優、タレント):「あれほど素晴らしいアニメはない」と絶賛。『アメトーーク』ドラえもん芸人に出演。

・浅田温子(女優):ドラえもんが好きすぎて、声優一新のオーディションで、ドラえもん役に参加したほどのファン。

・織田信成(元フィギュアスケーター):子供の頃から、家族と毎週アニメを見るのを楽しみにしています。

2016年12月9日テレビアニメ放送回に本人役で登場。

2017年「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」にゲスト声優で出演。

・HIKAKIN(Youtube):自身の動画内で大ファンを公言。「のび太の宇宙英雄記」公開時に正式なタイアップ動画を製作。

・高橋茂雄(芸人、タレント):アニメ内のコーナー「スネ夫としげお」が組まれるほどの大ファン。

番組で行われたドラえもんクイズに全問正解する実力の持ち主。

・バカリズム(お笑い芸人):『アメトーーク!』ドラえもん芸人に出演。

〈藤子・F・不二雄〉

本名は藤本 弘

1933年12月1日~1996年9月23日

富山県高岡市定塚町出身。富山県立高岡工芸高等学校電気科卒業。

上京したころ、当時死亡率第1位の結核になったが、気力で回復したという。

1951年、安孫子 素雄(独立後「藤子不二雄Ⓐ」)とともにペンネーム「藤子不二雄」として活動開始。

1986年、藤子・F・不二雄は胃癌で入院し、作品は全て一時中断、年末に再開したが体調を崩して再度中断。

1987年に独立を発表。

1988年に再開。

1988年、ペンネームを「藤子不二雄Ⓕ」に変更。1989年に「藤子・F・不二雄」に改名。

「F」とは「藤本(フジモト)」の頭文字を意味する。

1991年に休止。

1996年9月20日、自宅の仕事部屋で、『ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』を執筆中に鉛筆を持ったまま意識を失う。 1996年9月23日、肝不全のため慶應義塾大学病院で死去。 62歳没。

1996年9月29日、上野寛永寺で挙行された葬儀には多くの人が参列し、大勢の人に見送られた。

大山のぶ代は、「本当のお葬式の日、ドラえもん、のび太君、しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫、ママ、パパみんなで先生を送りたいと思います」と涙をこぼしながら語った。

藤子・F・不二雄が生涯描いたまんがの総ページ数は約46000ページ、約3500話であった。

〈コンビを解消した理由〉

藤本の妻「藤本正子」は、きっかけは1986年の入院だったと言う。

胃癌の手術後、復帰はしたが、また体調を崩し、その翌年「安孫子氏と別れようと思う」と打ち明けた。

正子は「復帰後のスタジオの雰囲気が違っていたのでしょう」と述懐している。

藤子不二雄の著作権料は関与の度合いに関係なく均等に二分割だった。

しかし、どちらかの死後、遺族によって著作権と金銭で確執が起こると考え、それを未然に防ぐためにコンビを解消したという。※実質的に藤本作品である『ドラえもん』の巨額の著作権料の分配問題が予想された。

【おまけ】

〈リアルドラえもんを空想する〉

「空想科学読本」より

結論として、身長と頭周りが共に129.3cmという数値設定を守ると、ドラえもんはこのような体型になります。

〈ドラえもんが地面から3㎜浮いている訳〉

当初、連載が始まった時、そのような設定はありませんでした。

『ドラえもん』がアニメ化されると、多くの子どもが見るようになり、放送局にPTAからクレームが入りました。

「裸足で外を歩き回って、そのまま家に上がるのは、教育上よくない」

それに対して、藤子・F・不二雄先生の出した答えが

「未来の技術で、ドラえもんの足はいつも地面から3mm浮いているのです」だったという話です。

㊺「ネコの恩返し」(スタジオジブリ)

猫の恩返しThe Cat Returns 上映時間:約75分 公開日:2002.7.20(土)

企画:宮﨑 駿

原作:柊あおい

脚本:吉田玲子

監督:森田宏幸

製作プロデューサー:鈴木敏夫

キャッチコピー:「猫になっても、いいんじゃないッ?」

『猫の恩返し』は、宮崎駿が柊あおいにオファーし、描かれた漫画「バロン~猫の男爵」を原作としたアニメーション作品です。

『耳をすませば』の主人公「月島雫」が書いた物語のスピンオフになります。

『耳をすませば』の直接の続編ではありませんが「月島雫が書いた物語」という実質的に続編ともいえ、「続編は作らない」という傾向のジブリが試みた異色の作品でもあります。

原作が少女漫画なため、ジブリ要素にはないギャグシーンが多く扱われています。

日本国内の興行収入は64.8億円。ジブリ映画23作品中9位。

2002年の邦画1位。

DVDとVHSを合わせたビデオグラム出荷本数は2007年5月時点で72万本

〈ストーリー〉

現実世界のモデルとされる中杉通り(東京都杉並区阿佐ヶ谷付近)

現実世界のモデルとされる中杉通り(東京都杉並区阿佐ヶ谷付近)女子高生の吉岡ハルは、学校に遅刻したある日の放課後、ラクロス部である親友のひろみと家路についていた。

道中、何かをくわえた黒猫が轢かれそうになるのを目撃し、ラクロスのスティックを使って助ける。

助けられた後、その猫は日本語で礼を述べ、二足歩行で歩き去った。

その夜中、猫王ら猫の国一行が現れ、王子のルーンを助けたお礼として目録を持ってきた。

翌日、届いたお礼は、大量のスティック、庭いっぱいの猫じゃらし、マタタビ、ネズミなど、猫が喜ぶ物ばかり。

そして、ハルについてくる大勢の猫たち。

その直後、猫王の家来ナトルがハルの元を訪れ、文句を言うハルに、「猫の国に招待する」と答えた。

つづけて、「猫王がハルをルーンの妃に」と伝えてきた。

慌てて引き止めようとするハルに、ナトルは「今夜迎えにあがる」と言って去ってしまう。

「猫のお嫁さんにされる」と慌てる中、どこからともなく「猫の事務所を探して。十字街に居る白い大きな猫が教えてくれるから」と告げられた。

学校の帰り道で、ハルは十字街で出会った大きな白猫のムタに「付いて来な」と言われる。

着いた場所は不思議な街で、小さな家の「猫の事務所」で猫の男爵バロンと、カラスのガーゴイルのトトに出会う。

ムタ曰く、「猫の国は自分の時間が生きられない者が行く場所」

バロンはハルに「自分を見失わないように」と諭す。

猫の事務所に突然現れたナトル率いる集団に、ハルは連れ去られ、バロンやトトと離れ猫の国の城に。

ハルはルーン王子と結婚する事を決められ、猫の姿に変えられ、猫耳や尻尾が生えてしまう。

泣きながら祝宴に参加しているハルを仮面のバロンに助けられ、白猫ユキの手引きで脱出。

塔の頂上から元の世界に戻れると知り、ムタと共に迷路の堀を攻略する。

塔を登って行く途中、猫王が塔の下半分を爆破し崩壊。ハルは追い詰められていく。

その時、ルーンとユキに助けられ、ユキは昔ハルに助けられたことを告白する。

ユキはルーンから求婚され、それを快諾し、ハルはそのことを心から喜ぶ。

諦めきれない猫王はハルに自分の妃にならないか誘うも一蹴され、怒って暴れ出し、バロンに勝負を挑む。

猫王に勝利するが、塔の頂上からハルの悲鳴が・・・。

塔が崩壊していたため、出口は人間界の上空につながってしまっていた。

ハルは、ムタとともに空から地上に向けて落ちていく。

なんとか間に合ったバロンの指示で体勢を立て直し、遂にトト率いるカラス達に助けられながら人間界に帰還した。

学校の屋上で、ハルはバロンに告白する。

バロンは寂しがるハルに、「また、困った事件があったら猫の事務所の扉は開かれる」と言い残して去っていった。

ハルは感謝の気持ちを叫び、ハルの日常に戻った。

〈登場キャラクター〉

吉岡 ハル

本作の主人公。短めのポニーテールが特徴の女子高生。心優しく素直な性格。

猫の言葉を理解できる能力をもっている。

朝に弱く、ドジなところもあり、寝坊で学校を遅刻してしまうことも少なくない。

母子家庭、父親の詳細は原作含めて不明。母が仕事で多忙な時は炊事などをするため、家事は得意。

クラスメイトの町田(彼女あり)に片想いをしている。

物語の中で成長し、戻ってきた後は、佇まいが大人びる、朝寝坊しなくなる、町田への想いを吹っ切る、髪をショートヘアにカットするなどの変化が見られる。

バロン / フンベルト・フォン・ジッキンゲン

「猫の事務所」(原作では「地球屋」)の所長。爵位は男爵。

身の丈30センチほどの、二足歩行で歩く猫の人形。

性格は如何なる時でも冷静沈着、紳士的でムタ曰く「キザ」。

剣術は一流で、身体能力にも優れている。

客に特製スペシャルブレンドティを振舞うが、毎回味が変わる。美味しいと運が良いらしい。

原作は、毛色は黒に近いこげ茶で服装も黒のタキシード。

映画では、毛色はうす茶色で白のタキシード。

一人称は「わたし」だが、クライマックスの1シーンのみ、ハルに対し「俺」と発している。

猫は「ゆ」が発音できないはずだが、人工物のため発音が可能。

猫の国を滅ぼしかねない凄まじい能力を秘めているらしい。

ムタ / ルナルド・ムーン

バロンの仲間の太った猫。普段は商店街をウロウロしている。

口が悪く短気で気難しいが、根は善良で、いざという時には頼りになる。

ハルをかなり上の階段に放り投げることができるほどの怪力の持ち主。

猫王の「どうすればそんなに長く生きられるのか」という台詞と、はるか昔に猫の国中の魚を喰い尽くして逃げた伝説の大犯罪猫「ルナルド・ムーン」として壁画になっていることから、不老不死と推測される。

猫の国を「ありゃ まやかしだ、 俺みたいに自分の時間を生きられない奴の行く所さ」と語り、彼の異常性が関係あると思われるが、詳細は明かされていない。

「通常、猫は「ゆ」という発音ができない」と彼より説明あるが、彼自身は発音できる。これも長く生きた証と思われる。

女の好みは本人が「おれはハッキリした女が好きなんだ」と言っている。

甘い物が大好きで数十個のケーキも数に入らない。

「耳をすませば」で登場する、大きめの猫「ムタ」は、原田夕子の自宅近くに居住する幼女が独自に名付けた名前である。

天沢聖司の祖父が営む雑貨屋「地球屋」へ雫を案内する猫で、「ムーン」「おたま」「ムタ」などと呼ばれている。

聖司いわく「満月」みたいだから「ムーン」と独自に名付けた。

トト

バロンの仲間の石像(ガーゴイル)のカラス(原作ではカササギ)。

事務所が機能すると知性を持つ様になり、ハルやバロンの手助けをする。

仲間の群れを呼ぶことができる。

ムタとはよく喧嘩をするが、お互い信用している。

ルーン

猫の国の王子。

彼女(ユキ)が好きなお魚型クッキーを探しに来ていて車に轢かれそうになり、ハルに助けられた。

猫王(父親)を反面教師にしており、誠実で真面目な性格に育った。

目は父親と同じ色のオッドアイ。

原作ではかなりマイペースで、車道の真ん中でぼーっとしていて轢かれそうになり、「後日お礼を」と言ったが名前を聞き忘れユキに怒られている。原作ラストでは、「あらためて恩返しに伺いました」とハルの家を訪ね、ハルをずっこけさせた。

ユキ

ハルが幼い頃に出逢った白猫。垂れ目で伏し目がちの悲しそうな眼をしている。

ハルを助ける為に「不思議な声」で「猫の事務所」へと導いた。

かつてハルからもらった、魚の形をしたクッキーが大好き。

名前が「ユキ」だからか、「ゆ」と発音できる。

猫王のお城で給仕をしている。

ルーンとは恋人関係で、終盤にプロポーズを受ける。

原作では、元ハルの飼猫で7、8年前に交通事故で死亡している。

また、護衛失敗したムタに「大したことないのね」と、少々気の強い性格もみえる。

猫王

猫の国の王で本作の悪役。ルーンの父親。目は青と赤のオッドアイ。

我侭な暴君の最高権力者なので逆らう者は誰もいない。

ルーンを溺愛しているのに、彼の意思を全く無視してハルと結婚させようとする。

しかし、ルーンが恋人のユキとの結婚を発表すると素直に祝福し、かわりに自分がハルの結婚相手に名乗り出る無茶苦茶な性格。

その際に強引に迫り、ハルから「このヘンタイネコー!」と言われている。この騒動の後、引退を決意。

原作では行方不明の妃がおり、生存の知らせが入ったため捜しに行く。

映画では「ねこおう」だが、原作は「みょうおう」で統一されている。

ナトリ

猫王の第一秘書。非常に有能で猫王を頭脳面でサポートしている。

冷静沈着な性格で、猫王の支離滅裂な命令もきちんとこなす。

ムタを「どこかで見たことがあるような…」と疑問を持ち「ルナルド・ムーン」だと思い出した。

終盤でバロンに敗れた猫王と共に引退を決意。

原作では登場しない。

ナトル

猫王の第二秘書。垂れ下がった耳が特徴的で、ナトリと違って能天気な性格。

半ば強引にハルを猫の国に連れてきた。

原作では大、中、小と3匹いる。

吉岡 直子(よしおか なおこ)

ハルの母親。

一軒家でハルと2人で住んでいる。パッチワークの仕事で生計を立てている。

ひろみ

ハルの親友でクラスメイト。ラクロス部に所属。

明るく思ったことをはっきりと言う性格。

クラスメイトで、卓球部の柘植君がお気に入り、試合があったら真っ先に見に行く。

ハルが彼女のラクロスのスティックでルーンを助けた際に折れてしまい、後に大量のスティックが送られた。

柊あおい作・短編マンガ「桔梗の咲く頃」(「耳をすませば 幸せな時間」に収録)の登場人物で、柘植君(本作では主人公)に片想いしている設定は同じ。

チカ

ハルのクラスメイト。泣きぼくろがあり、眼鏡をかけている。

ひろみと卓球部の試合を観に来ていた。

劇中では名前は明かされない。

〈TV放送〉

上映時間が75分のため、通常枠約90分の『金曜ロードショー』では放送時間が大幅に余るため、CM量増加、作品放映後の映画情報で時間を埋め合わせている。

1~4回目までノーカット放送だったが、5回目以降は様々な事情でエンドロールが途中カットされ、視聴者から批判された。

〈受賞歴〉

・第20回ゴールデングロス賞 最優秀金賞

・第6回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門 優秀賞

・東京アニメアワード2003 優秀作品賞:劇場映画部門

・第7回アニメーション神戸作品賞・劇場部門

〈猫の恩返し 裏話〉

・映画では明かされなかった猫の国とは。

原作では、明言は避けていますが、ヒントがいくつかあり「猫の死後の世界」であると読み取れます。

ハルに抱き着かれ「死んじゃってなかったんだね」と言われるユキは複雑な表情を浮かべ、終盤でハルに「人の世界にいられなくなった猫の来るところ」と述べています。

ハルの回想シーンで、白い猫が車に轢かれた後、猫を探す描写があり、ユキが交通事故で死んだことがわかります。

・ジブリパークには「猫の城遊具」が設置されています。

≪宮崎駿が携わっているのは企画のみで、そのほか全てノータッチの理由≫

1999年、スタジオジブリにテーマパークから「猫のキャラクターを使った20分ほどの作品」の依頼がありました。

宮崎駿はこの頃、若い担い手を育てたい考えていたため、新人に依頼を任せようと考えました。

結果的にテーマパークの依頼は断り、45分くらいの作品をスペシャルものとして、作ってもらう事になりました。

それまでジブリ作品の、原作、脚本、監督を宮崎駿が行ってきましたが、『猫の恩返し』は新人に任せようと考えました。

宮崎駿は「猫のキャラクターを使った作品」の原作を家族ぐるみの付き合いもある柊あおいに依頼しました。

柊あおいは、『耳をすませば』の主人公・月島 雫(しずく)が物語の中で書いた小説が、『猫の恩返し』という設定で、原作『バロンー猫の男爵』が作りました。『猫の恩返し』は、『耳をすませば』のスピンオフ作品になります。

次に宮崎駿は、『ホーホケキョ となりの山田くん』で作画を担当、ジブリ美術館の単品作品『コロの大散歩』の原画を担当していた森田宏幸を監督に抜擢します。

監督を任せる時、宮崎駿は「これやる?やるって言いなさい。男の子らしく」と言ったそうです。

森田宏幸は、約9カ月を費やして『猫の恩返し』の絵コンテを作成します。

この時、絵コンテを見た鈴木敏夫プロデューサーは、宮崎駿に『猫の恩返し』を映画にしたいと直談判。

理由を聞かれ、絵コンテの面白さ、素晴らしさを熱く語り、宮崎駿氏の同意を得て、映画化が決定しました。

〈「ネコの恩返し」がジブリ作品ではないと勘違いされてしまった理由〉

理由1:絵

本作の作画は、原作者:柊あおいの漫画「バロン―猫の男爵」の作風をリスペクトしています。

そのため、今までのジブリとは違う作画となりました。

理由2:制作チームはほぼ新人

監督として森田宏幸を起用したことは、ジブリ作品のイメージを一新する要因となりました。

その結果、彼の作風は従来のジブリ作品とは一線を画すものとなりました。

また、新人スタッフたちの持つ新鮮なアイデアが従来のジブリ作品とは異質な仕上がりを演出しました。

理由3:主人公

従来のジブリ映画、登場する女性は、根が強く、苦難を乗り越えて成長する姿が描かれる事も多いのですが、『猫の恩返し』のハルは、特に成長には触れず、現代の等身大の女の子がそのまま描かれています。

森田宏幸は、「成長するのは難しいし、できなくて当たり前。安易な成長ならしないほうが良い」という考えで、ハルのキャラクター設定をしたそうです。

㊻『フィリックスキャット』

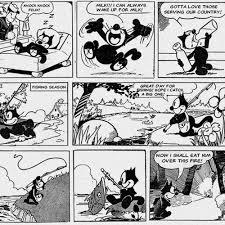

名前の由来は「フェリシアス」(ラテン語「幸運」)と「フェーリス」(ラテン語「猫」)より「フィリックス(幸運の猫)」。1919年、漫画家兼アニメーター「オットー・メスマー」が創作。

第一次世界大戦後の暗い雰囲気のアメリカに笑いと救いをもたらしました。

渡米後に映画プロデューサーになったオーストラリア出身の「パット・サリバン」が、カートゥーンアニメ『Feline Follies(フェリックスの初恋)』の数分程度の短い白黒サイレントアニメーションで劇場に初登場しました。初期は、体型は普通の猫に近く、名前もありませんでした。

漫画「フィリックス」

漫画「フィリックス」しかし程なくして、大きな目、2本脚で歩く黒猫「フィリックス」として、子供から大人まで広く人気を呼び、続編が多数(約150本)製作されました。

当時、黒猫は不吉の象徴でしたが、映画やコミックスで人気を得るとアメリカの国民的キャラクターに成長していきます。

1927年、初太平洋単独無着陸飛行「チャールズ・リンドバーグ」の機体には「幸運の黒猫フィリックス」が描かれていました。

1928年、アメリカで世界初のTVテスト放送が行われた際、全米に放送されたモデルは、フィリックスのフィギュアでした。

アメリカの有名百貨店「メ―シーズ」では、感謝祭のバルーンパレードに、初のマンガキャラクターとして登場しました。

映画ではチャールズ・チャップリンとの共演、英国エドワード皇太子のポロチームのマスコットキャラクター、大リーグ球団ニューヨーク・ヤンキースの公式キャラクター、第2次世界大戦から現在に至るまで存在しているアメリカ海軍の空母航空隊"VFA-31 トムキャッターズ"の部隊マークなど様々なものに用いられました。

パット・サリバン

パット・サリバン  VFA-31の部隊ロゴ

VFA-31の部隊ロゴしかし、サリバン(故1933年2月15日47歳)の死後、フィリックスは、贋作アニメや無許可商品が粗製乱造されます。

発声映画をいち早く導入したアニメーター「マックス・フライシャー」のソング・カー・ティーンズ(短編アニメ)や、

「ウォルト・ディズニー」の「しあわせウサギのオズワルド」、ミッキーマウスの登場にもかかわらずサイレント作品に固執したことも一因となり、フィリックスの人気は凋落。わずかにメスマーが新聞に細々と連載を続けるのみとなりました。

1958年、メスマーの助手を務めていたジョー・オリオロのリブート作品『とびだせフィリックス』、魔法の黄色いカバンを持つ不思議な黒猫のキャラがテレビシリーズとしてカラーで放送され、再び人気を取り戻します。

元は、短足の丸いスタイルでしたが、第二次世界大戦後、ほっそりした体型と長い脚となり、以来このスタイルになります。

メスマーは、「大体はうまくできていたよ。でもフィリックスが主役じゃない。彼は単なる背景になってしまった。あれは私のフィリックスではない。」と語っています。

日本では、1960年にNHKテレビで白黒のアニメを放送。1963年には、フジテレビで放送。

雑誌『家庭全科』(国際情報社刊)で4コマ漫画「黒猫フェリックス」(ジョー・オリオロ作)が連載され、「フェリックス」と呼ばれていましたが、次第に「フィリックス」と発音されるようになっていきます。

当作のキャラクター起用の菓子「フィリックス フーセンガム」が販売され、のらくろガムとも呼ばれました。

フィリックスフーセンガム(のらくろガム)

フィリックスフーセンガム(のらくろガム)日本の漫画家「田河水泡」は、『のらくろ』のキャラクターのヒントであったことを晩年のラジオ番組で語っています。

1931年連載スタート

1931年連載スタート1990年代、三菱石油 (現:ENEOS)のCMキャラとして「雛形あきこ」と共演しました。

2000年、日本オリジナルアニメで「ベイビーフィリックス」放送。

2014年、ドリームワークス・アニメーションがキャラクターの全版権を取得、ジョーの息子「ドン・オリオロ」と共にグッズ展開などのプロデュースをしていくと表明しました。

※魔法の黄色いかばん(トリック・バッグ、Magic Bag):フィリックスが願えば、どんな物にでもなる万能の小道具

『ドラえもん』との共通点として四次元ポケットがあり、漫画評論家「米澤嘉博」は『ドラえもん』発想の原型のひとつとして、フィリックスを上げている。

【日本でのフィリックスの歴史】